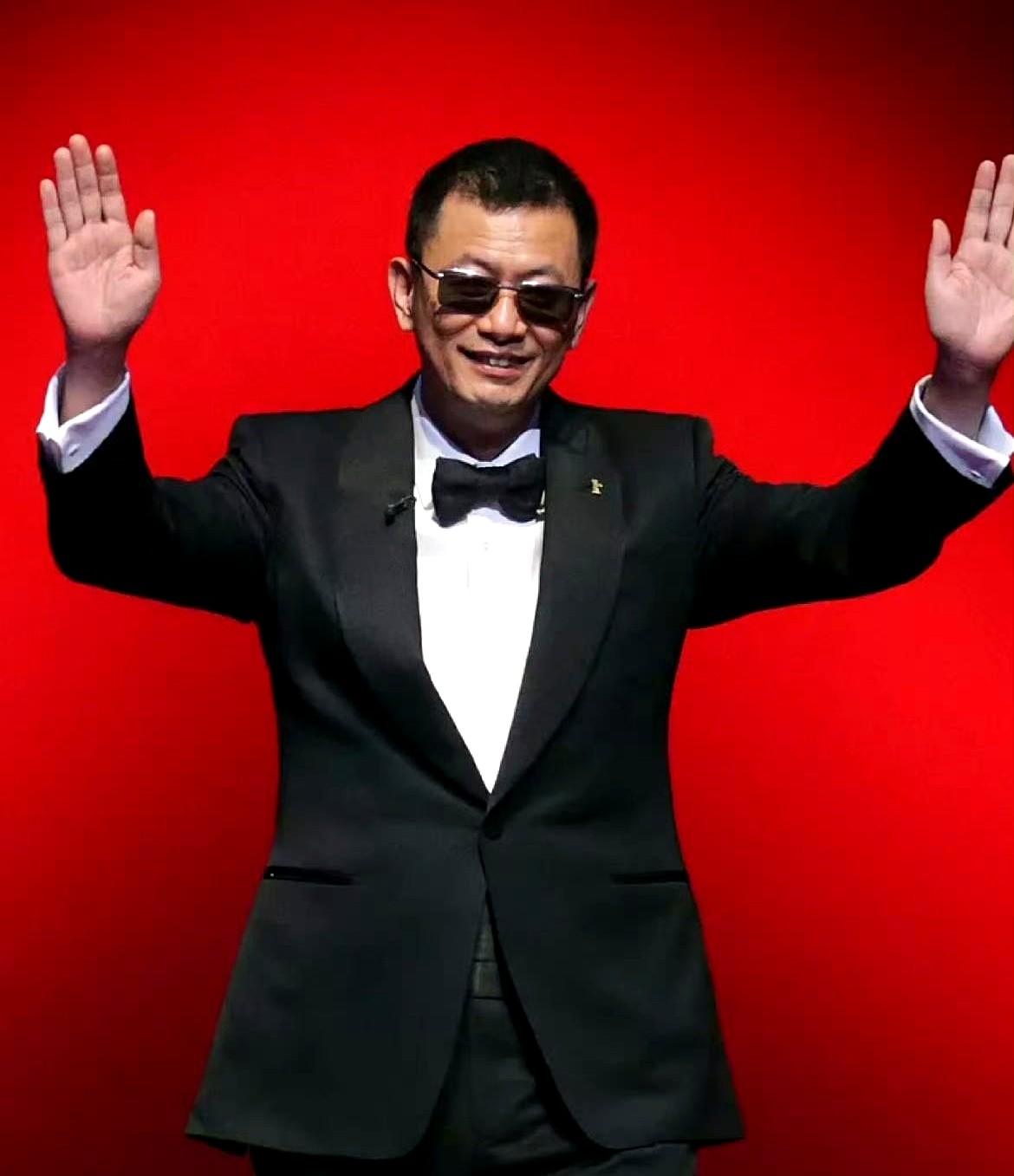

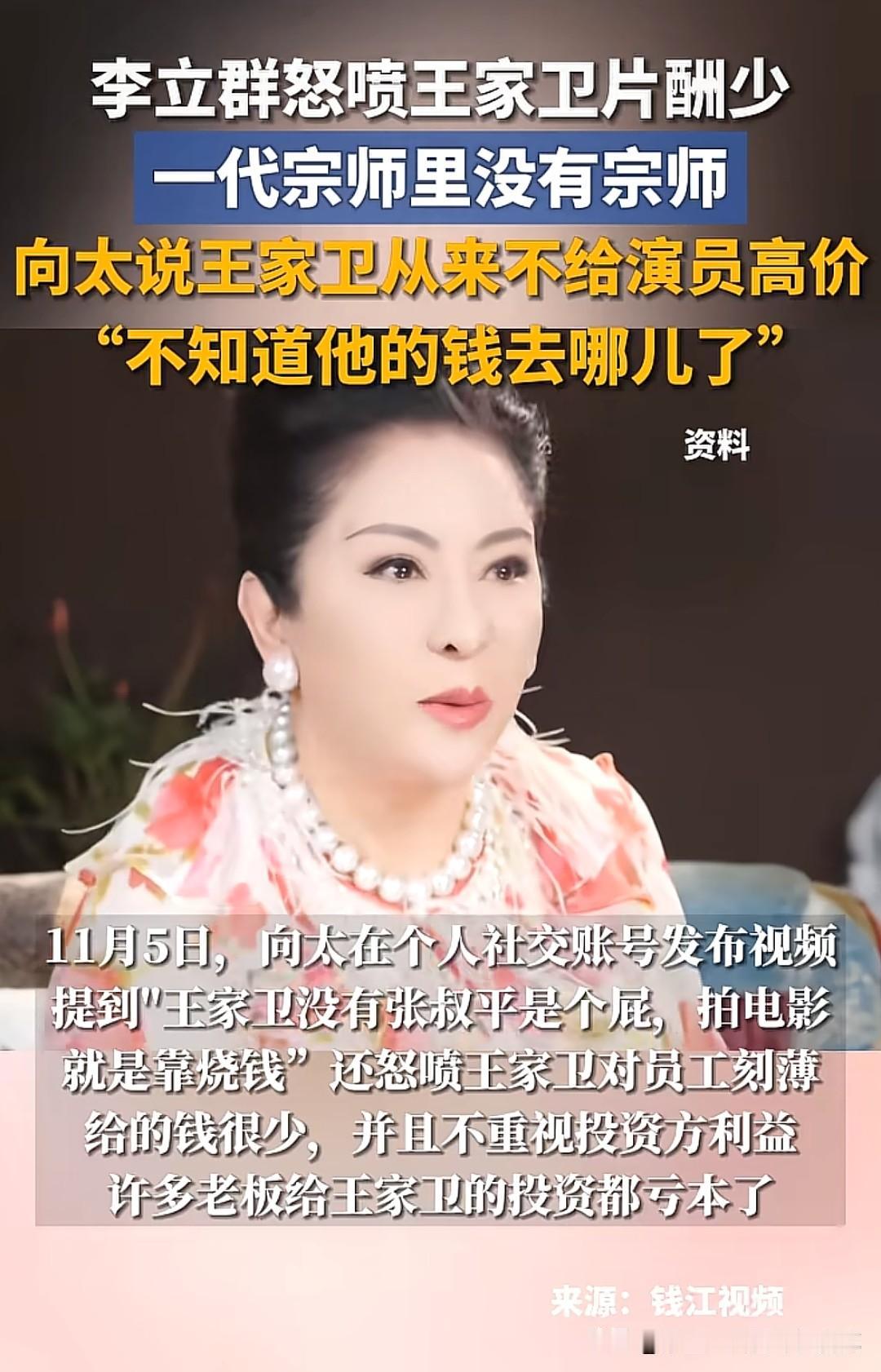

难怪他的戏出来都不错。 原来李立群早就喷过王家卫了,只是那时候没人信罢了。 他说:“一代宗师也找过我,酬劳太少我没去,王家卫根本不懂什么叫宗师,看完电影,电影里也找不到宗师,因为他看不到。” 如今看来,李立群的批评并不是空穴来风。 近年来,人们逐渐开始重新审视王家卫的电影,一些观众甚至对其作品进行深度剖析后发现,那些看似高深莫测的镜头语言背后,其实并不完全经得住推敲。 特别是在情感的表达上,不少人认为王家卫的创作更多依赖于影像的唯美,而并非对现实和人物深度的挖掘。 这样的艺术手法确实吸引了不少影迷,但也可能让部分观众感到距离感太重。 这样一来,当初那些明星对王家卫的评价或许并非无的放矢,而是有点耐人寻味。 李立群的那句评论,其实在影坛中引发了一些共鸣。 王家卫的电影看起来独树一帜,他的美学风格也被不少导演追捧模仿。 然而是不是只因众多明星为他的作品增加了光环? 这成了近年讨论的一个关键点。 明星阵容一流,剧情投入精雕细琢的背后,电影最终能击中观众的心灵深处,还是取得票房佳绩,到底靠的是深度还是形式感的堆砌,这一问题特别值得深思。 而从行业内来看,王家卫确实很少启用新人,他更倾向于与一线明星合作。 这无疑给他的电影带来了不小的优势。 当一名已经拥有成熟演技的老戏骨参与创作时,自然可以在表演上做到炉火纯青。 而王家卫的片场著名的一条戏拍几十遍的执着,更是让每一个镜头达到极致。 这种“精雕细琢”的方式虽然提升了电影的完成度,但对于演员和整个制作团队来说,耗费的精力和时间成本必然是巨大的。 在今天的电影工业中,效率金字塔似乎与艺术品的精细打磨难以调和。 王家卫的作品中确实投射着一种弥足珍贵的态度,即他毫无妥协的创作方式。 而这种方式,也因此让他的影片具备了难以复制的细腻和美感。 但正是这种无与伦比的作风,让王家卫成为一往无前的电影艺术家,同时,让他受到更多质疑。 在观众的眼中,他的电影人物是否能够完整地呈现一个故事的灵感来源,还是仅仅寄托在明星的表演功底之上的一段视觉享受,却显得模棱两可。 如今回看《一代宗师》,李立群的话确实点出了一个很有争议的问题:宗师的定义到底是什么? 这种本该带有更多生命厚度的主题却因为影像的唯美处理,反而显得更像是少了些深刻的根基。 虽然《一代宗师》让不少观众惊叹,但其“拍到完美”的方式和对大牌演员依赖的导演手法是否真正服务于故事核心,成为了被许多人重新探讨的话题。 而那些在片场拍戏几十遍的传奇,也一度成为导演与演员合作的某种矛盾。 李立群的批评或许可被视为一个遥远的预言。 他在多年之前,已经透露了对王家卫电影的质疑,这种质疑并不是对导演个人的否定,而更多是一种专业态度上的建议。 这种建议无疑揭露了电影行业中一种耐人寻味的现象,那就是艺术表达与商业需求之间的平衡问题。 王家卫拍戏确实是刻意选择老戏骨与顶级演员,他的电影成功也有赖于这些实力派演员为角色赋予的情绪与画面张力。 不可否认,这是一种智慧的选择,也是一种行业策略。 但多年之后,这样一种不愿培养新人的方法,会否对电影行业的活力造成影响,也值得深思。 从行业发展的角度来看,启用新人演员和培养新生力量,不仅能够让电影内容更具生命力,也能为观众提供许多惊喜和未知感。 有许多经典角色不曾由大牌明星出演,却依然深刻地打动了观众。 这种挑战固然危险,但可能带来意想不到的收获。 而过度使用熟悉的脸孔,也可能令观众感到疲倦。 王家卫影片中的故事多以情感与孤独为主题,熟悉的大牌明星赋予了无与伦比的张力,但这种情绪化的表达能否替代更深刻的叙事结构,这点显然仍具争议。 艺术性与市场之间不应只有利益上的抉择,也应该兼顾作品内在品质的提升与创新。 李立群提到的“找不到宗师”,其实就在于电影经历了无数次打磨,但对于主题核心的抓取却不够彻底,这值得所有电影从业者去深思。 最后,也许我们可以思考一个问题:观众对于电影的期待,在如今的市场环境里,到底在发生怎样的变化? 王家卫身上的标牌效应还能持续多久? 他的创作之路,是否已经陷入了形式与内容无法兼得的尴尬境地? 你怎么看待这样的现象呢? 有没有可能,改变方式,让影片更加贴近情感和现实,又不失艺术的高端美感呢? 也许真正的答案,还是藏在每一位观众的心底。 信源:李立群吐槽王家卫“根本不懂什么叫宗师”-网易

![原来很多艺人不喜欢王家卫:张国荣直接说跟他八字不合[捂脸哭],还说“一次比一次](http://image.uczzd.cn/12046124646521510970.jpg?id=0)