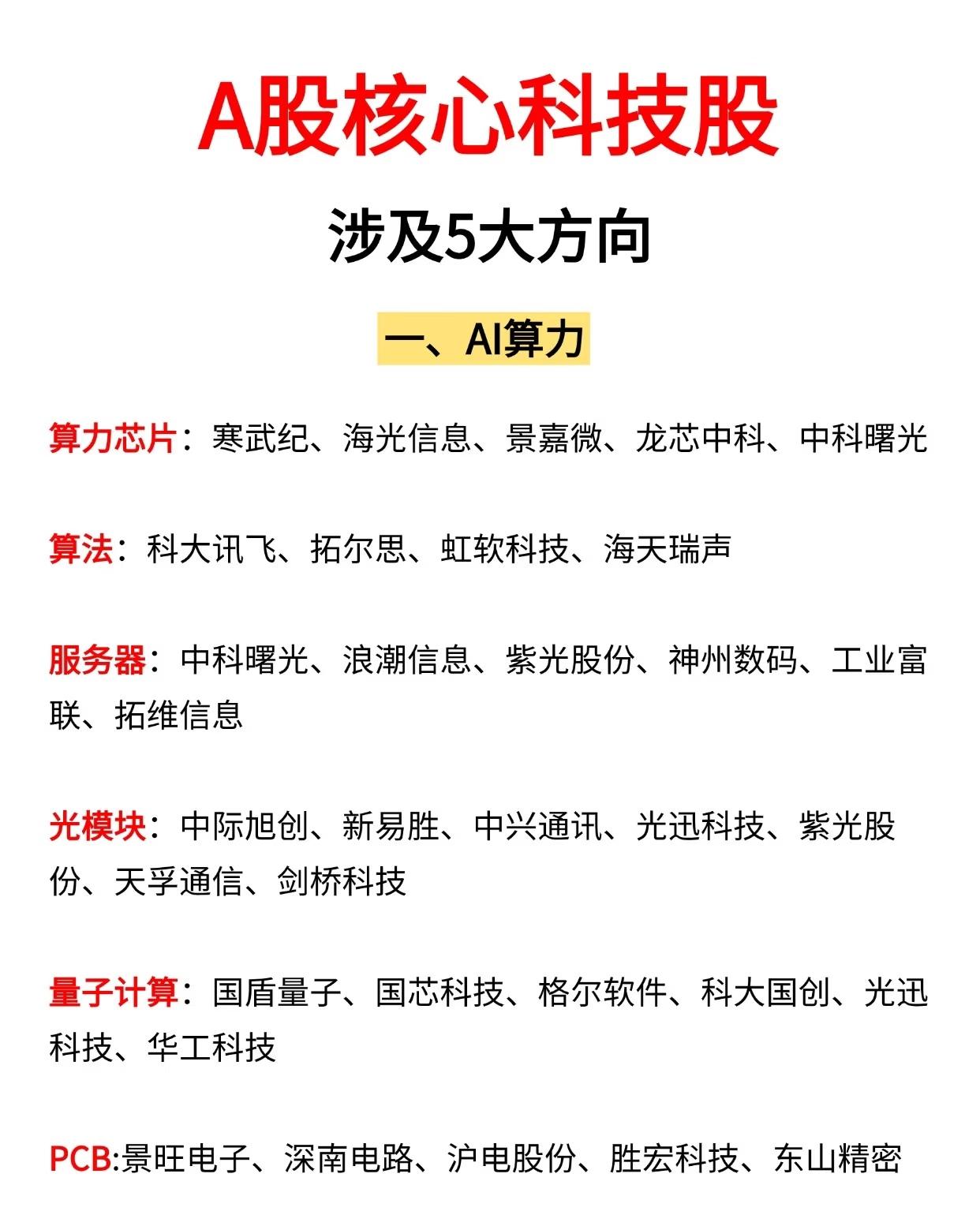

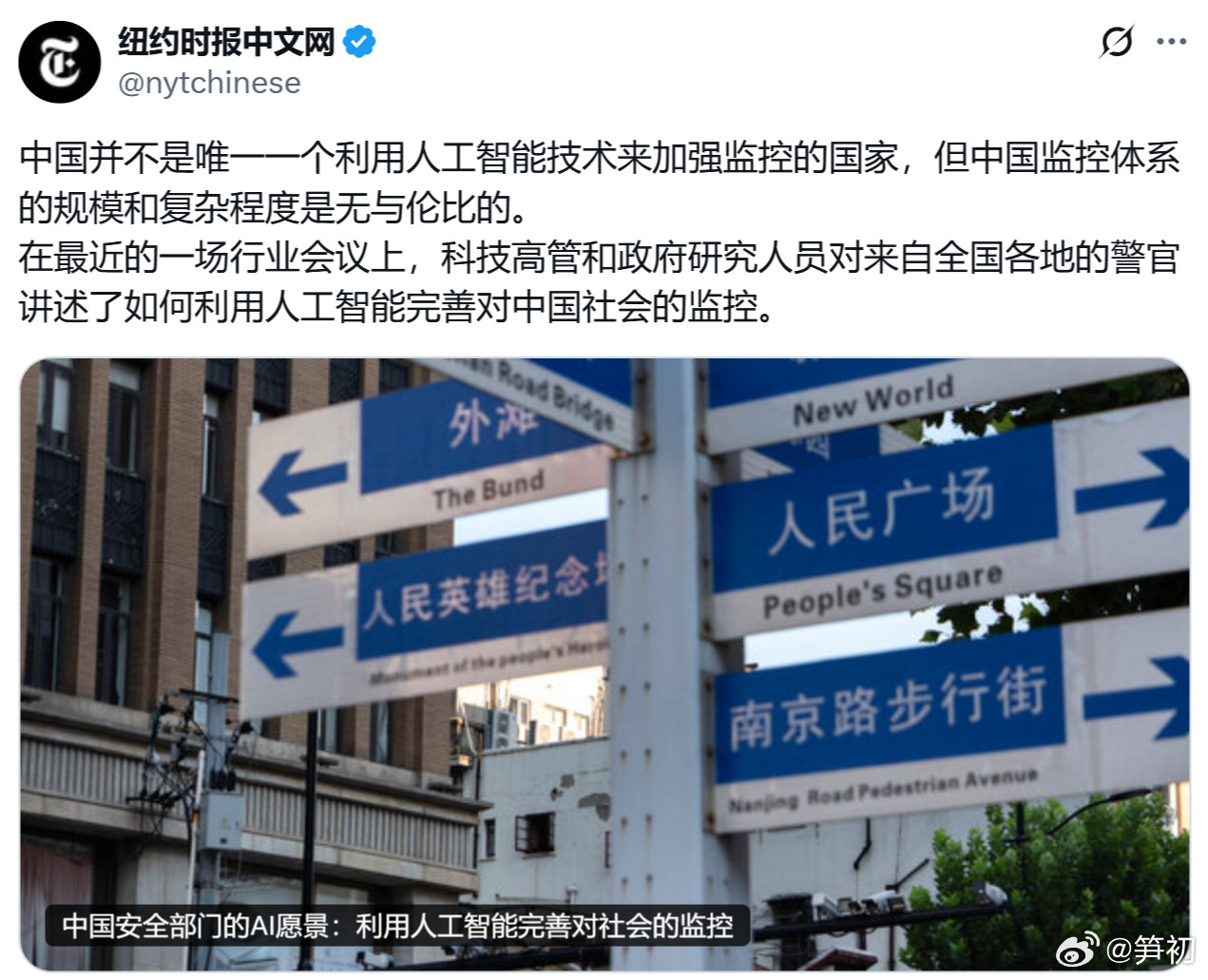

如果不是上海进博会传来消息,国内很多人或许还蒙在鼓里!中国AI发展都走到这一步了。 进博会展台上那些会写诗的机器人、能诊断疾病的智能系统,早已不是实验室里的概念产品。它们正悄悄走进工厂车间、医院诊室、寻常百姓家。这种变化静默却有力,像春雨渗入泥土,不经意间滋养整片原野。 去年我国人工智能核心产业规模突破5000亿元,企业数量超过4500家。这些数字背后是无数科研人员熬过的夜、调试过的代码、推翻重来的方案。技术突破从来不是一蹴而就的奇迹,而是滴水穿石的坚持。 但我们必须清醒认识到,在基础算法、高端芯片等关键领域,依然存在亟待突破的瓶颈。这就像建造摩天大楼,外观再耀眼,地基不够深终将摇摇欲坠。创新不能只停留在应用层面,更要在底层技术上实现自主可控。 某个智能工厂里,传统质检员需要3分钟完成的检测,AI系统只需3秒。效率提升六十倍的背后,是产业升级的必然趋势。这不是机器取代人的冰冷故事,而是人机协作共创价值的温暖篇章。 当AI开始理解方言、创作诗歌、谱写旋律,我们正在见证文明与科技的全新融合。上海老弄堂里的吴侬软语被算法准确识别,西北高原的"花儿"民歌被智能系统记谱保存。科技从来不只是冷冰冰的代码,更应该是文明传承的载体。 这场变革中最大的挑战或许不是技术本身,而是我们能否建立与之匹配的伦理规范。如何在创新与隐私、效率与公平之间找到平衡点,考验着整个社会的智慧。这需要政策制定者、技术开发者和普通公众的共同参与。 从进博会的展台到千家万户,从实验室的突破到产业的升级,中国AI正在走出一条独具特色的发展道路。它既不是盲目追随,也不是闭门造车,而是扎根中国大地、解决实际问题的创新实践。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。