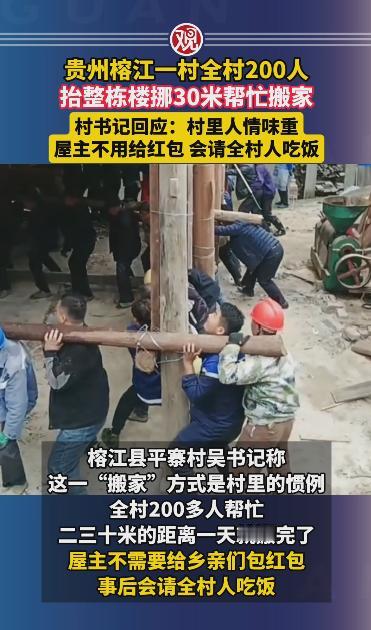

“这样的场景不多见了!”贵州榕江一村全村200人抬整栋楼挪30米帮忙搬家,村书记回应:村里人情味重,屋主不用给红包,会请全村人吃饭。 贵州榕江一个依山而建的村寨里,200 多个村民围着一栋木质吊脚楼,每个人手里都攥着粗壮的麻绳,随着一声整齐的号子,整栋楼缓缓离开原来的地基,朝着 30 米外的新址移动。 这不是电影里的特效场景,而是当地村民自发帮邻居搬家的真实画面,没有大型机械,全靠一双手、一股劲,把 “远亲不如近邻” 的道理,活成了最动人的模样。 要搬家的是村里的王大叔,他家住了几十年的吊脚楼因为村子规划需要挪位置。这栋楼是传统的木质结构,虽说不算特别大,但整体重量不轻,要是请外面的施工队来搬,不仅费用高,还可能损坏楼里的老物件。 王大叔正犯愁的时候,村支书知道了这事,在村里的广播里喊了一嗓子,“王家要挪房子,有空的都来搭把手”,没想到当天就来了 200 多人,连隔壁村的亲戚都特地赶过来帮忙。 搬家前一天,村民们就开始做准备。年轻人上山砍来结实的杉树做撬棍,妇女们则把麻绳剪成合适的长度,还煮了一大锅红糖姜茶放在旁边,方便大家随时喝。 有经验的老人负责指挥,在楼底垫上滚木,又在移动路线上铺上木板,防止楼体在移动时受损。王大叔想给大家发点误工费,被村民们笑着推了回去,“都是乡里乡亲,帮个忙哪能要钱”。 正式搬家那天,天刚蒙蒙亮,村民们就陆续到了。大家按照老人的安排,分成十几个小组,有的负责拉麻绳,有的负责用撬棍调整方向,还有的在旁边观察楼体情况,防止出现倾斜。随着领头老人的号子声,大家一起发力,原本沉重的吊脚楼慢慢动了起来。 走几步就要停下来调整滚木位置,遇到不平的路面,男人们就趴在地上垫木板,女人们则递水递毛巾,连村里的小孩都在旁边帮忙捡散落的树枝,整个场面热闹又有序。 30 米的距离,平时走路也就几十秒,可搬着一栋楼走,却花了整整三个小时。期间没人喊累,也没人中途退出,有人手被麻绳勒红了,就换个人接着上;有人额头渗满了汗,用袖子擦一把继续使劲。 直到吊脚楼稳稳落在新地基上,大家才松了口气,围着楼欢呼起来。王大叔看着满身是汗的村民,眼眶都红了,拉着村支书的手说 “这可咋感谢大家啊”,村支书拍着他的肩膀说 “咱们村就这规矩,人情味重,不用给红包,等房子收拾好了,请全村人吃顿便饭,大家就高兴了”。 其实在榕江的很多村寨,这种互助的传统已经延续了几十年。以前村里有人盖房子,村民们会自带工具去帮忙,今天你帮我,明天我帮你,不用算得那么清楚。像这样 “抬楼搬家” 的事,虽然不常见,但只要有人需要,大家都会主动凑过来。 村支书说,现在村里年轻人大多在外打工,但只要村里有事,在外地的人都会尽量赶回来,实在回不来的,也会托人带点东西回来。这种不分你我的情谊,让整个村子像一个大家庭,不管遇到啥困难,只要大家拧成一股绳,就没有解决不了的问题。 随着乡村发展,很多地方的生活方式变了,但榕江这个村寨的互助传统却一直没变。这种刻在骨子里的善良和团结,不仅让村民们的日子过得更温暖,也让更多人看到了乡村最动人的模样。毕竟,再先进的机械也搬不走人心,再富裕的生活也替代不了邻里间的真情。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~

用户10xxx96

很好的村民团结反爱