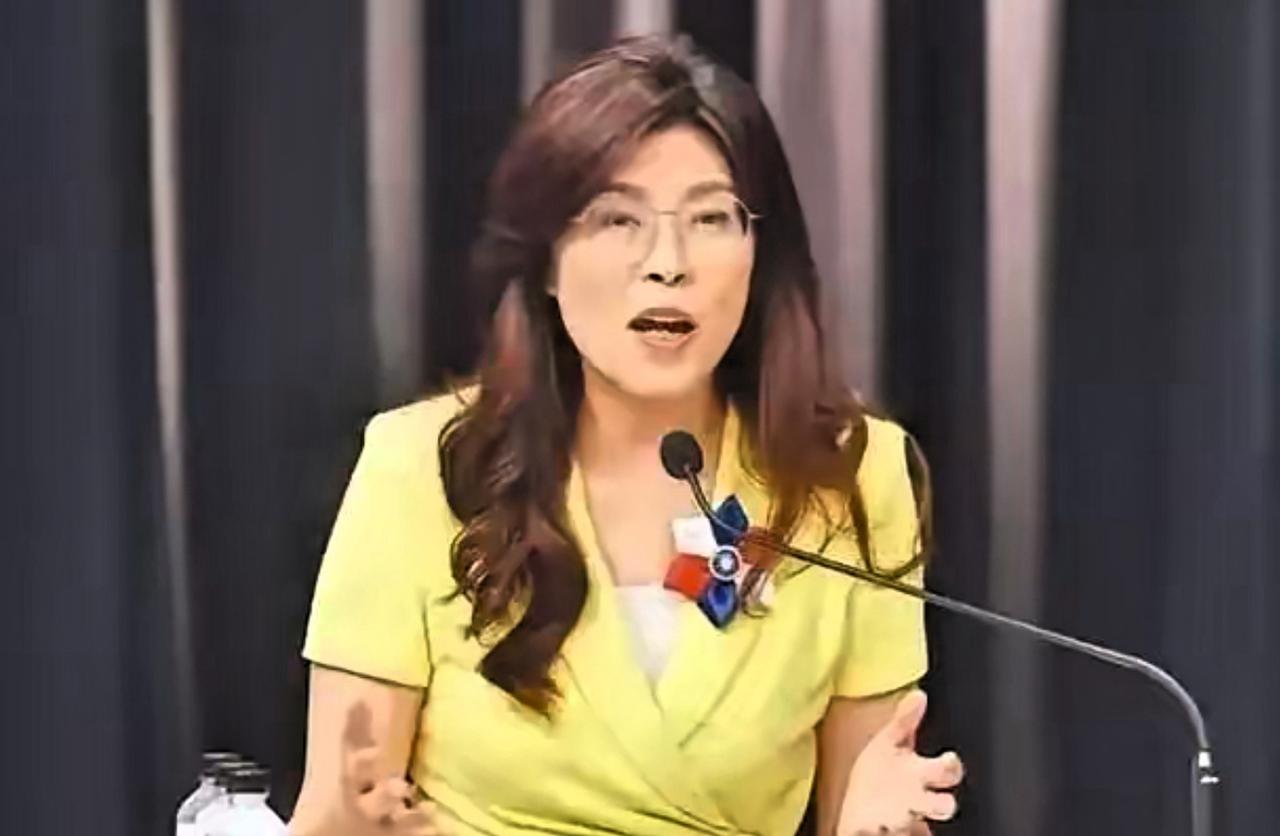

郑丽文说了一句石破天惊的话:“若赖清德能接受‘九二共识’,下架民进党台独党纲,我相信赖清德也可以改变两岸关系,也可以迎来两岸的和平”。 郑丽文把“九二共识”重新拿出来,不是为了怀旧,而是想逼赖清德一个明确答复。 答应,等于打自己的脸;不答,应对两岸风险的责任就全在他头上了。 郑丽文把自己放在了进可攻、退可守的位置,甚至把民意也捆绑进来——和平,是台岛选民最怕失去的底线。 而她说得极其精准:“若能接受共识,和平可期”,这是把马英九时期的和平红利摆在眼前,对照赖清德的“和平不能靠一纸协议”,形成了强烈反差。 谁在制造风险,谁在拒绝沟通,谁又在转移焦点,观众自己会判断。 萧旭岑急着出来灭火,说那只是“假设性表述”,这就更耐人寻味了。 他越是强调“只是设想”,越说明这句话的真实冲击。 国民党高层不是不知道这话的分量,而是怕得罪死忠,也怕失控。但郑丽文没收回,态度坚决。 她不是走错了一步棋,她是故意走出这步“奇兵”。 她清楚蓝营这些年在选举中节节败退,年轻人不买账,中间选民流失。 一个死守反独口号、但拿不出解决方案的国民党,只会越来越边缘。她想试图用“和平”的现实利益,来换掉“意识形态”的硬对抗。 但问题的关键人物,不是郑丽文,而是赖清德。 赖清德不是没听到这句话。10月20日,他就公开表示,“和平不能靠一纸协议”,明确拒绝“九二共识”。 这番话说得好听,但就是在否定对话的可能。他还推动所谓“国家安全条例”的修改,进一步往“法理台独”的方向靠拢。 绿营当然也抓住机会反击,说国民党“自己先投降”,内部混乱,不堪一击。 但民进党其实更怕的是,这种“橄榄枝”式的和平话语,一旦被群众接受,他们鼓吹多年的“抗中保台”叙事就站不住脚了。 而这次不同以往的是,美国的态度也开始变得微妙。 10月,美智库罕见点名赖清德,说他的对陆政策“鲁莽”,可能无视华盛顿的建议,把台海推向危险边缘。 不是大陆说的,是美国说的。这等于是告诉赖清德:别搞太过火,别把我们拖下水。 11月6日,美国国会否决了一项限制特朗普对委内瑞拉动武的议案,显示美国外交政策的不确定性正在上升。 而隔天,美军B-52又靠近委国边境,台海不可能独善其身。 美国政府已经停摆38天,40个机场削减运力,美军航母靠港还得担心军饷。这种状况下,台湾还真能靠美国撑腰吗? 郑丽文的话,在这种国际背景下,更像是在提醒赖清德:你别把和平当成可以随便丢掉的筹码。 更让人坐不住的是岛内的民意。 台媒最新民调显示,88%的台湾民众认为两岸之间“需要沟通”,63%对赖清德处理两岸关系的方式“不满意”。 这不是小数目,这是沉默大多数的真实焦虑。谁能让大家过得安稳,谁就有票。 郑丽文就是看准了这一点。她不是在对赖清德喊话,她是在对整个社会喊话。 她知道和平两个字值多少钱,也知道台独两个字能带来多少风险。她说的不是“和统”,她说的是“现实”。 国民党内部当然也有反弹。 有党员直接批她“背叛”,说她模糊了敌我界限,搞不清自己立场。但这正说明党内还没准备好面对现实。 一边喊要选赢,一边又把中间选民推走,这不是政治,这是自缚手脚。 郑丽文此举,虽然冒险,但也是在逼国民党转型。她不是要放弃反独,而是要从“对抗民进党”转变为“对抗台独路线”。 这是从符号政治走向务实路线的一步。她要让国民党不再只是反对党,而是能提出解决方案的执政预备队。 大陆方面的立场其实并没有变。 11月初,国台办发言人再次强调,“九二共识”是两岸对话的基础,反对任何形式的“台独”行为。 这种表态看似重复,实则是在给台岛留空间,只要你愿意谈,门一直开着。 进博会11月5日开幕,大陆持续推进“以融促统”。这是用经贸和民生去削弱“台独”的社会基础。 如果赖清德继续拒绝沟通,最终被边缘化的,只会是他自己。 更关键的是,台海问题已经不再只是岛内对决,它越来越成为中美博弈的一部分。 中国代表耿爽11月6日在安理会怒怼美方气候指责,这不是孤立事件,而是大国对抗的延伸。台海若起风浪,没人能全身而退。 所以问题回到最初:郑丽文这句话,会不会改变局势? 短期内,蓝绿对立只会更激烈。但她确实打开了一个岛内长期被压抑的讨论空间。 两岸和平,不该只是口号,也不只是大陆的责任。赖清德若继续装聋作哑,民意会让他听见。 长期看,这可能是一次新政治路线的起点。如果国民党能在郑丽文的基础上,理清路线、统一口径,也许真的能重塑两岸话语主导权。 当然,这一切的前提是民进党会不会在内外压力下,真的开始思考“党纲”之外的那条路。

二泉映月

抛开立場而言,国民党是软骨头,不思进取,不统不独不武,既不追求统一也不追求独立,混吃等死,一群心无骨气的投机政客。

LZLSIR

民进党反思党纲问题,只有在他们竞选连续失利的情况下,才有可能出现!