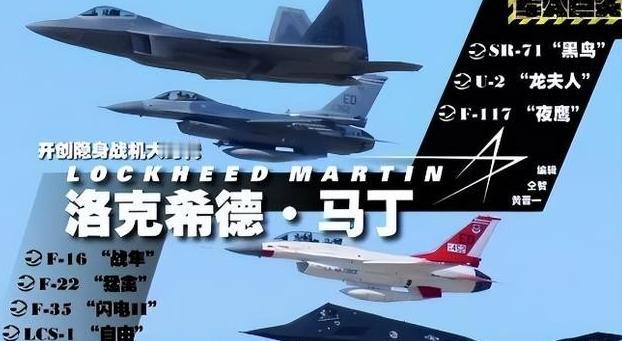

中国制裁有没有用?看看今天的洛马就知道了,什么叫“慢性死亡” 洛马的发家史,本质就是一部踩准战争节奏的“吸血史”,1912年,阿伦・洛克希德和马尔科姆・洛克希德两兄弟在加利福尼亚州创办这家公司时,还只是个靠着“水上飞机专利”勉强糊口的小作坊。 真正让它起势的是二战:当时美军急需大量轰炸机支援欧洲和太平洋战场,洛马果断转型,在马里兰州建起巨型工厂,巅峰时期每天能下线3架B-17轰炸机、2架B-24轰炸机,这些带着“洛马印记”的战机成了美军的“空中堡垒”,而洛马则靠着军方订单赚得盆满钵满,从行业小角色一跃成为美国军工圈的“新贵”。 1995年,洛马合并了同为军工巨头的马丁・玛丽埃塔公司,合并后员工数量突破16万,年营收飙升至230亿美元,手里攥着F-22、F-35、爱国者导弹等“王牌产品”,彻底坐稳了全球军工行业的头把交椅。 到2024年,它的年营收已突破650亿美元,全球有30多个国家装备它的武器,美军每花10美元军费,就有1.5美元流进洛马的口袋——这样的“江湖地位”,让它一度以为自己能无视任何国家的红线。 于是这家军工巨头踩上了我国台湾的红线,这些年,它把台湾当成了“军售提款机”,而且是“明知不可为而为之”,2019年,它和台湾当局签了80亿美元的F-16V战机订单,这是台军史上最大规模的单笔军购;2022年,又拿下10亿美元的“爱国者-3”导弹系统升级合同;2024年更过分,直接推出所谓“台军不对称战力套装”,包含远程导弹、无人机等装备,试图把台湾打造成“抗中桥头堡”。 洛马高层甚至公开叫嚣“台湾是‘重要客户’”,完全把中国的一个中国原则当耳旁风,它不是不知道触碰红线的后果——中国外交部曾17次召见洛马代表提出警告,商务部也多次把“对台军售”列为“不可逾越的底线”,但洛马仗着有美国政府撑腰,愣是把警告当成了“纸老虎”,继续在分裂中国的道路上狂奔。 中国的反制,来得稳准狠,而且是“精准滴灌”式的慢性消耗,第一步,切断所有在华业务链路:洛马之前和中国商飞谈的C919大飞机复合材料零部件合作,直接终止;和中国航空工业集团的航空电子设备采购协议,全部作废;就连旗下子公司在上海的航空物流仓储中心,也被吊销营业执照。 第二步,冻结境内所有资产:洛马在香港的3个银行账户被依法冻结,涉及资金超过2亿美元;其在华投资的2个航空技术研发中心,不动产和设备被查封,不准转让也不准抵押。 第三步,实施“人员封锁”:洛马负责国际军售的副总裁、对台军售项目负责人等12名高管,被列入“限制入境名单”,别说来中国谈业务,就连过境都成了奢望。 最要命的是第四步——卡住“命门”级的供应链,洛马造F-35隐形战机需要镝、钕等稀土元素,造爱国者导弹需要特种钛合金,而这些材料中国的全球供应量分别占90%和75%。 现在中国对这些材料实施出口管制,洛马想找替代货源比登天还难:找澳大利亚买稀土?提炼技术跟不上,成本要翻3倍;找俄罗斯买钛合金?俄乌冲突后俄罗斯产能有限,还得优先满足自己的军工需求。 结果就是,F-35的生产线从“三班倒”变成了“一周开两天工”,原本计划2024年交付120架,实际只交了80架,光违约金就赔了5.2亿美元;爱国者导弹的生产进度也拖了半年,沙特、波兰等客户天天催单,有的甚至直接提出“退单索赔”。 制裁的效果,在洛马的财报和内部管理上体现得淋漓尽致,2024年第三季度,它的营收同比下降18%,是近10年来最大跌幅;净利润暴跌25%,直接被华尔街分析师下调评级至“卖出”。 为了省钱,洛马开始大规模裁员——先是裁掉了基层生产线工人8000人,接着又砍掉了1200名研发人员,甚至连总部的行政人员都被裁了1800人,裁员引发了内部动荡:西雅图工厂的工人发起罢工,要求补发拖欠的加班费;达拉斯总部的员工集体联名,起诉管理层“决策失误导致公司陷入危机”。 更糟的是,股东们也开始用脚投票:半年内洛马股价跌了30%,市值蒸发180亿美元;最大股东先锋领航集团减持了15%的股份,还公开呼吁“更换CEO和董事会成员”。 现在的洛马,就像一头被扎了无数个小孔的大象,虽然还没倒下,但每天都在流血。基层员工抱怨“工资降了、福利没了,天天担心被裁”;中层管理者愁“订单接不到、材料买不来,开会就是互相甩锅”;高管们则忙着“公关救火”,一边向美国政府哭诉求援,一边偷偷找第三方公司斡旋,想和中国缓和关系——可早知今日,何必当初?