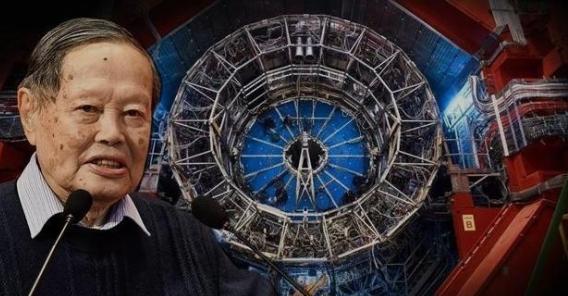

一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。” 要弄明白这场争论的核心,得先从两位科学家的出发点说起。杨振宁反对建对撞机,不是不重视科学,而是站在国家发展的实际角度盘算;王贻芳力主建造,则是盯着科技竞争的长远格局。 杨振宁为啥不同意花这2000亿?最直接的原因就是这钱太“烫手”,简直像个填不满的“无底洞”。他经历过美国建造对撞机的教训——上世纪80年代美国计划建大型对撞机,一开始说要30亿美元,后来一路涨到80亿,最后国会没办法只好半途叫停,白白浪费了30亿美金。 欧洲那台大型强子对撞机(LHC)更典型,连建带装探测器花了至少100亿美元,每年维护费就得10亿,一次实验耗电120兆瓦,光电费就是笔巨款。 中国当时虽然GDP排世界第二,但人均下来还不如巴西、墨西哥,好几亿农民和农民工的生活还得改善,环保、教育、医疗这些急事儿都等着钱,2000亿投进去,其他民生和科研领域的经费肯定要被挤压,这在他看来太不划算。 更让杨振宁揪心的是“给外国人做嫁衣”的隐忧。那会儿中国高能物理领域的顶尖人才实在太少,全世界重要的高能物理学家里,中国人占比还不到百分之一二。对撞机这东西技术太复杂,从设计到建成后的数据分析,咱们自己的团队撑不起来,大概率得靠90%的外国专家主导。杨振宁担心,就算真有科学突破拿了诺贝尔奖,获奖者恐怕也轮不到中国人,钱花了不少,核心成果却被别人拿走了。 除了钱和人才,杨振宁还有个实际的考量:高能物理的“黄金时代”已经过去,短时间内难有实际回报。七十年来高能物理的突破,其实没给人类生活带来实实在在的好处,就算这台对撞机建成且成功了,三十年五十年内也看不到对民生的直接影响。 在杨振宁看来,与其砸钱在这种远期回报不确定的项目上,不如投给基础教育——培养出一批能扎根中国的科学家,比建一台“大机器”更管用,这才是真正把钱花在刀刃上。 但王贻芳院士的想法完全不一样,他看重的是更长远的科技竞争力,所以才说“不建中国将落后30年”。他觉得粒子物理正处在转折点,对撞机是探索新物理的最佳窗口,尤其是研究希格斯粒子(也就是“上帝粒子”),没有新的加速器根本不行。 现在全球科技竞争就像赛跑,欧洲有LHC,美国也在谋划新项目,中国要是不跟上,以后在物质基本结构、宇宙起源这些基础科学领域,就只能跟在别人后面看论文,想突破根本没机会。基础科学落后了,相关的应用技术也会跟着受制于人,这一落后可能就是几十年追不回来。 更关键的是,建对撞机能带动一大批技术升级,这可是实实在在的“副产品”。王贻芳算过这笔账:对撞机需要精密机械、超高真空、高精度磁铁、大数据处理这些顶尖技术,建的过程中能逼着国内企业攻克难关,比如超导磁铁、低温制冷这些以前依赖进口的部件,说不定就能实现国产化。就像当年建北京正负电子对撞机,不仅让中国在粒子物理有了“一席之地”,还培养了一批技术人才,带动了相关产业发展,性价比特别高。这些技术将来能用到手机、医疗设备、人工智能等方方面面,长远来看比单纯的科学发现更值钱。 他还有个底气:中国已经有了基础。从大亚湾中微子实验发现新振荡,到江门中微子实验即将走到国际前沿,中国在粒子物理领域已经积累了经验和团队。这时候建大型对撞机,不是从零开始,而是顺势而上,能直接把中国推到希格斯粒子研究的国际舞台中央。要是现在放弃,之前积累的优势就白费了,等别人有了新发现,咱们再想追,连门都摸不着。 其实两位科学家的初衷都是为了中国好,只是看问题的角度不同。杨振宁盯着眼前的民生实际,怕钱花得不值、成果旁落;王贻芳望着未来的科技格局,怕错过机会、陷入落后。这场争论到现在还没定论,但不管结果如何,这种基于国家利益的理性探讨,本身就是科学发展的好事。