【揭开战国时期法家的真面目,孙玉良:那从来不是现代法治的萌芽】

先秦法家思想常被冠以“依法治国”的美誉,商鞅与韩非更被视为这一传统的基石。然而,当我们深入历史的脉络,便会发现这一标签或许过于简化。商鞅与韩非的学说,与其说是法治的曙光,不如说是以法为名的管控术,其核心在于通过严密的规则体系驯服人民,而非现代意义上的法治精神。

现代国学大师鲍鹏山先生无情揭开了商鞅、韩非子这些先秦“法家”的疮疤,他说司马谈命名的所谓的战国“法家”,是指治理天下的方法,而非法治。这个方法包括法术势,法就是制定一套法律,然后用这套法律管理老百姓,而现代法律的本质是保护人的合法权利,用法治来确定你的权利,这是完全两回事。商鞅和韩非的“法”,是用法的方法来收拾老百姓,你看秦法对老百姓多残酷,最后逼得老百姓群起造反,二世而亡,说起来也是一种专制,跟现代法治精神不沾边,当然不能算现代法治的先驱或萌芽。

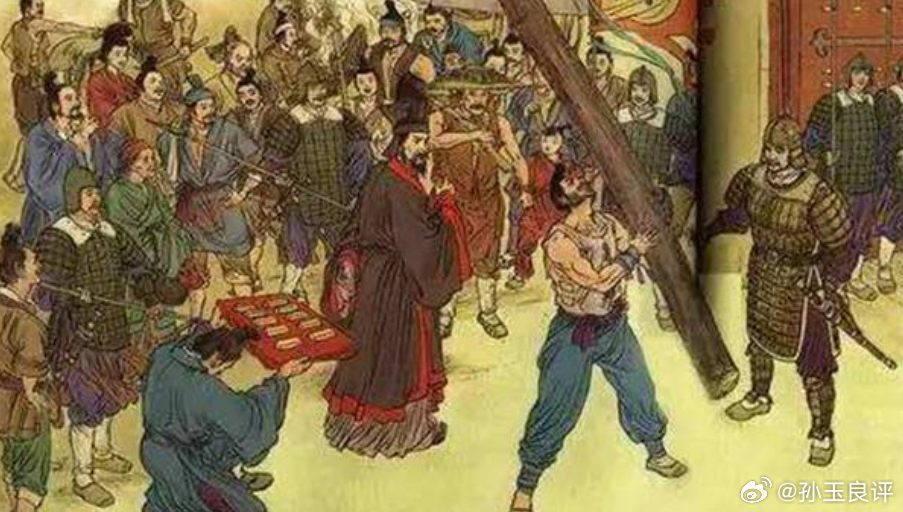

战国法家之“法”,是管控而非治理。商鞅在秦国的变法,其手段并非保护老百姓的权利,而是“使天下无以古非今”,即通过焚书与连坐法,消除异见,确保绝对服从。韩非虽集法家之大成,却将“法”异化为权术工具。他主张“法不阿贵”,表面强调平等,实则意在维护君主权威,使法成为震慑臣民的利器。这种“法”的实质,是自上而下的控制,而非双向的契约。老百姓只能被动遵循,无权参与规则的制定。

今天,法家常被赋予“法治先驱”的光环,但商鞅与韩非的实践与法治精神背道而驰。真正的法治,如“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”,本应超越阶级,但法家却将其扭曲为强化统治的工具。商鞅的“告坐之过”鼓励互相监视,韩非的“术治”依赖君主心术,二者皆以恐惧为根基。这种管控逻辑,与“布之于众”的公开性或“任法去私”的公正性相去甚远,反而暴露了法家思想的局限性,它服务于集权,而非社会正义。

法家学说在短期内确能强国,这毋庸置疑。商鞅变法是成功的,使秦“富强数世”,奠定了秦统一六国的基础。但代价也是惨痛的,它使中国人的人性受到压抑,百花齐放、百家争鸣的文化出现断层。韩非虽批判“以誉进能”的弊端,却以“使法择人”的冰冷制度取而代之,将治理简化为机械的执行。这种模式在乱世中或许有效,却难以持久,最终因缺乏道德根基而走向僵化。法家的悲剧,在于它混淆了“工具理性”与“价值理性”,法成为手段,而非目的。

依我看来,商鞅与韩非的贡献,在于揭示了规则的力量,但他们的“法”始终是管控的枷锁。中国受益于法家的法,实现了华夏大一统;同时也受害于法家的法,这种自上而下的专制思维遏制了民主、自由、平等、法治思想,也是近代工业革命没有在中国产生的主要原因之一,没有这样的土壤啊。真正的法治,需以平等、参与和人性为底色,而非将人民视为待驯的羔羊。历史的教训提醒我们:任何以“法”为名的体系,若背离了尊重与自由,终将沦为权力的附庸。