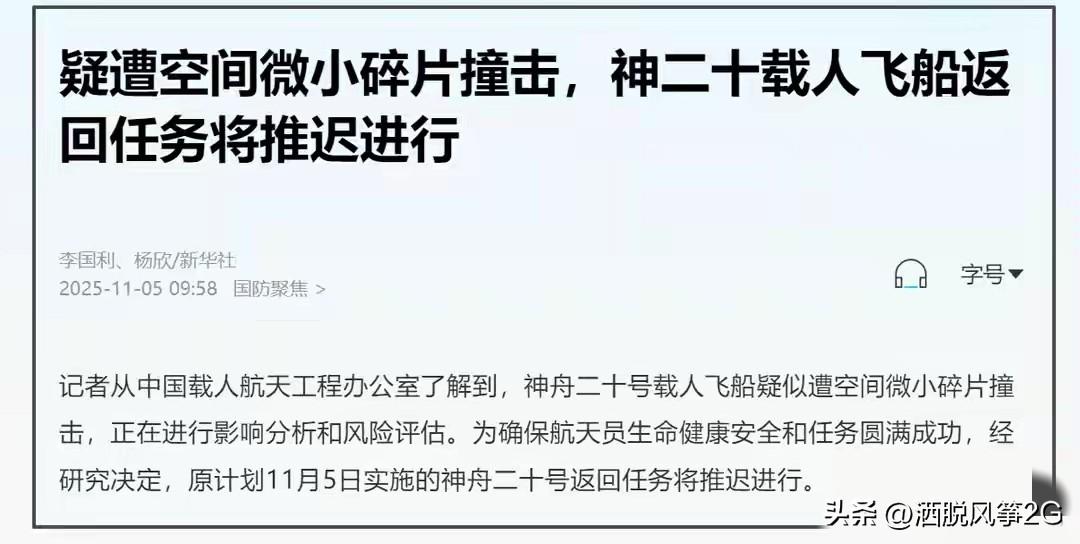

太空碎片威胁升级,神舟二十号飞船遭撞击,6名航天员能否长驻? 11月5日,中国载人航天工程办公室的紧急通报让无数国人揪心——原定当天返回的神舟二十号,因在轨遭遇空间微小碎片撞击,返回任务临时推迟。此时天宫空间站正处于“三舱三船”构型,神舟二十号与二十一号乘组共6名航天员同时在轨,他们的安全、任务的推进,瞬间成了全网焦点。谁能想到,看似空旷的太空,早已布满了致命隐患。 撞击神舟二十号的碎片,直径可能仅几毫米,却有着毁天灭地的威力。在400公里高度的近地轨道,这类碎片的飞行速度能达到每秒7-10公里,1克重的碎片撞击能量就相当于30克TNT炸药,堪比一颗手榴弹。更揪心的是,这类微小碎片根本无法被地面雷达精准捕捉,航天器只能靠自身防护硬扛。而神舟二十号采用的径向对接方式,暴露面积更大,缺乏其他舱段遮挡,遭遇撞击的概率本就比轴向对接高出不少。 但6名航天员没有慌,这份镇定源自无数次的预案演练和中国航天早已织就的安全网。神舟二十号乘组在轨180多天里,先后7次出舱执行防护加固任务,给空间站关键部位加装“复合装甲”——这种由纤维和金属制成的防护层,重量轻却能抵御1厘米级碎片撞击。撞击发生时,指令长第一时间启动三级应急响应,与地面团队协同稳定飞船姿态;天宫空间站的10.2米长机械臂迅速展开,携带高清摄像头对飞船进行360度环绕检查,重点排查返回舱热防护层和推进系统,任何微小损伤都逃不过它的“眼睛”。 这不是中国空间站第一次遭遇碎片威胁。2023年底,天和核心舱的太阳能电池就曾被碎片撞击,汤洪波、唐胜杰乘组耗时7个多小时出舱修复;2024年3月,另一组航天员再次出舱处理电力系统损伤。一次次实战考验,让中国航天积累了丰富的应急处置经验,也让防护体系不断升级——如今空间站的撞击泄漏监测系统,能在0.1秒内定位2毫米以上的穿孔,配合压力应急处置设备,航天员的故障应对时间提升了5倍。 可太空环境的恶化速度,比防护技术的迭代更紧迫。截至2025年初,地球轨道上直径大于10厘米的可追踪碎片已超3.65万个,1至10厘米的致命碎片过百万,毫米级碎片更是高达1.3亿个。这些碎片大多来自报废卫星、火箭残骸,而近年全球巨型星座的加速部署,让近地轨道变得拥挤不堪——仅SpaceX的“星链”计划就已部署近万颗卫星,曾两次逼近中国空间站,迫使我方紧急避碰。更危险的是“凯斯勒效应”的隐患:一旦碎片密度突破临界值,一次碰撞就会引发连锁反应,让近地轨道在百年内无法安全使用。 为什么太空碎片治理这么难?关键在于责任划分模糊和治理成本高昂。欧洲的“清洁太空”计划,单次碎片清除成本高达5000万美元,远超多数卫星价值;美国、俄罗斯虽有技术,却缺乏全球协同的意愿。而中国不仅在被动防护上发力,更在主动治理上突破——实践二十五号卫星通过在轨加油技术让失效卫星延寿,减少潜在垃圾;天基激光清除系统也已完成在轨测试,能让微小碎片减速坠入大气层烧毁。 回到核心问题:6名航天员能否长驻?答案藏在技术底气和制度准备里。地面有天地一体化监测网络,能提前72小时预警碰撞风险;舱内有完善的应急设备,航天员处置故障的能力不断提升;酒泉卫星发射中心常年有神舟飞船应急值班,可在几天内发射救援。这次神舟二十号的撞击,虽然推迟了返回,却也验证了防护系统和应急流程的可靠性——24小时内,地面团队就完成了轨道演算和损伤评估,确认“具备返回条件”。 太空探索从来没有绝对的安全,碎片威胁是全人类的共同挑战。但中国航天用一次次实战证明,只要把风险想在前、把预案做足,就能在未知危险中守护航天员的安全。6名航天员的长期驻留,不仅是中国载人航天的目标,更倒逼全球加速空间治理的协作。毕竟,太空是人类共同的家园,若任由碎片堆积,任何国家的航天梦都将无从谈起。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。