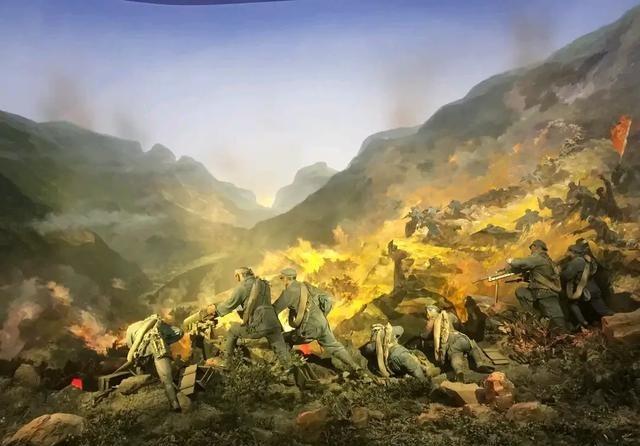

1955年全军授衔,中央两次召开会议,刘少奇坚持反对给陈毅授元帅军衔,周恩来听闻此事,立马写了封信。 刘少奇早年投身革命,1922年组织安源路矿工人罢工,之后在党内专注组织和工会事务。1930年代,他领导北方局,推动白区工作,并在抗日战争中主持中原局,扩大根据地范围。1945年党的七大上,他进入中央政治局。新中国成立后,刘少奇参与多项政策起草,担任全国人大常委会委员长,处理国家立法和事务协调。他的工作风格注重原则和制度执行,在授衔讨论中体现出对标准的严格把关。 周恩来从1919年五四运动起活跃于革命,1921年加入中国共产党。1920年代,他在黄埔军校任政治部主任,参与北伐。抗日战争时期,周恩来在重庆领导南方局,开展统战。1949年后,他出任国务院总理,主管外交和经济,多次出访巩固国际关系。周恩来处理事务注重平衡,在授衔事件中,他的介入体现了这种作风。 陈毅1927年参加南昌起义,次年随朱德上井冈山,建立根据地。1930年代,他在江西苏区指挥反围剿,后率队长征。抗日战争中,陈毅任新四军军长,领导华中根据地。解放战争时期,他指挥华东野战军,参与淮海战役和渡江战役。新中国成立后,陈毅任上海市市长,后转国务院副总理,分管外交等领域。他的军事经历在党内广受认可。 粟裕1927年参加秋收起义,在井冈山开展游击。1930年代,他在闽浙赣苏区作战,率队北上抗日。抗日战争中,粟裕任新四军师长,指挥苏中战役。解放战争时期,他领导华中野战军,指挥孟良崮战役和豫东战役,后任第三野战军副司令员。新中国后,粟裕任副总参谋长,专注军队规划。他的战绩突出,但资历相对年轻。 1955年中国人民解放军实施军衔制,中央军委拟定元帅名单。9月9日,中央书记处开会,刘少奇发言反对授予陈毅元帅军衔。他指出陈毅已任国务院副总理,主要负责外交等领域,不再一线指挥军队。刘少奇强调授衔针对现任军事领导,此前毛泽东、刘少奇和邓小平均未接受军衔,以维护制度统一。这一意见引发与会者关注,陈毅在新四军和华东野战军的作用被反复提及。 周恩来当时在北戴河休养,获悉会议情况后,于9月11日致信杨尚昆,支持陈毅授元帅。周恩来信中列举陈毅南昌起义、新四军重建和华东野战军指挥经历,强调其政治地位对军队平衡重要。他引用苏联布尔加宁案例,说明军衔与政府职务可兼顾,并指出授衔对陈毅外交工作和国家形象有益。 中央书记处9月11日再次开会,讨论周恩来信件。刘少奇同时建议粟裕列入元帅名单,列举粟裕苏中战役、淮海战役战绩。粟裕军事能力强,但党内资历浅。粟裕本人三次表示大将军衔已足,不追求元帅。中央军委汇总意见,决定陈毅授元帅,粟裕授大将军衔并列首位。这一安排兼顾制度和历史贡献。 授衔工作从1952年开始准备,1955年正式实施。军衔制旨在规范军队,元帅名单初拟包括毛泽东等,但他们主动不授衔。陈毅情况特殊,其转地方后仍兼国防委员会副主席。刘少奇的反对基于“现职军事领导优先”原则,这在讨论中成为焦点。周恩来的信件提供国际视角,推动名单调整。 粟裕的辞让体现其低调作风。他在解放战争中指挥多项战役,战绩辉煌,却多次写报告推辞元帅。中央最终尊重其意见,同时认可陈毅的综合贡献。授衔名单于9月23日由周恩来提请全国人大常委会审议通过,9月27日举行仪式。 仪式在中南海怀仁堂进行,周恩来先颁大将军衔给粟裕等人,毛泽东后颁元帅衔给陈毅等10人。授衔后,陈毅继续外交部长职务,出访亚洲国家,推动国际关系。粟裕专注军队改革,参与国防战略制定。刘少奇在人大常委会处理立法,周恩来协调国务院事务。 这一事件反映出高层在制度执行与历史功勋间的平衡。刘少奇坚持原则,周恩来注重实际影响,陈毅和粟裕的处理体现集体决策。军衔制实施后,加强了军队管理,对新中国国防建设产生影响。 授衔名单包括朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英10位元帅。大将有粟裕、黄克诚等10人。陈毅的入选确保了南方军队代表的覆盖,粟裕的安排突出其战功。 刘少奇的意见虽未全采纳,但推动了讨论的深入。周恩来的信件成为转折点,引用苏联经验,避免了名单偏差。粟裕的谦让在军中传为佳话,陈毅则以元帅身份增强外交影响力。 后续中,陈毅多次出席国际会议,代表国家军事形象。粟裕推动军事现代化,参与训练改革。刘少奇和周恩来在各自领域继续工作,直至去世。陈毅1972年1月6日逝世,粟裕1984年2月5日逝世。 这一授衔过程虽有分歧,却体现了团结。军衔不是个人荣誉,而是对贡献的认可。刘少奇的坚持维护了制度严肃性,周恩来的介入确保了全面性。