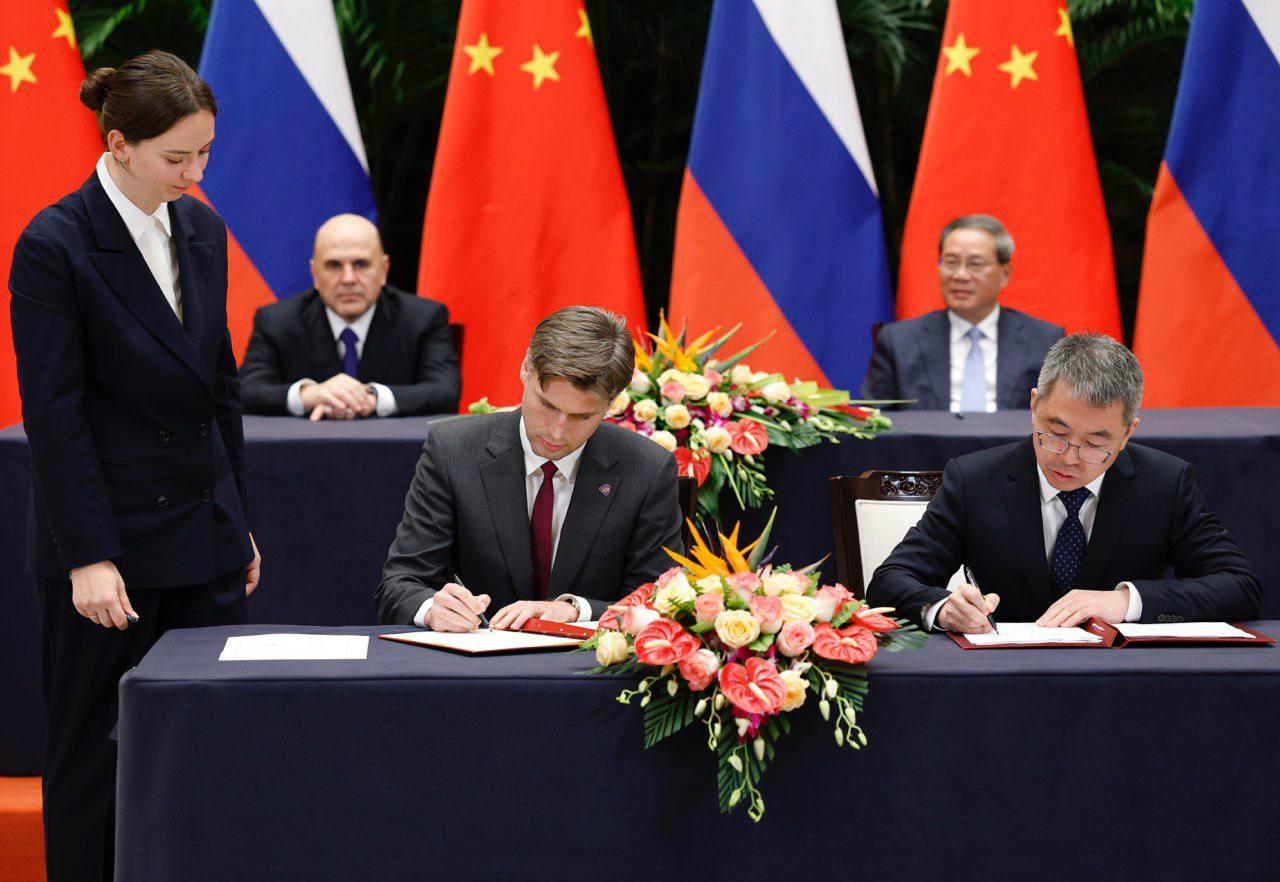

俄媒报道,11月3日,在中俄两国总理的见证下,俄罗斯国家航天集团与中国卫星导航系统管理办公室签署了新的合作路线图。 这可不是中俄第一次在卫星导航上“牵手”,2021年,两国就签过一份2021-2025年的合作路线图,核心是互相在对方地盘上建地面监测站。 现在的新路线图更“狠”,直接要搞“技术互操作”,啥意思?就是让北斗和格洛纳斯的信号能“无缝切换”。 比如你开车用导航,以前可能得选“北斗模式”或“格洛纳斯模式”,未来直接一台设备就能同时接收两套信号,定位精度和抗干扰能力直接翻倍,这就像你手机同时插了移动和联通的卡,信号差的地方自动切换,再也不用担心“没网”了。 为啥要这么干?因为两套系统各有短板,俄罗斯的格洛纳斯卫星数量不够时,信号容易“掉链子”;中国的北斗虽然全球组网完成了,但北极等高纬度地区覆盖还得优化。 两套系统“抱团”,既能互相补漏,又能给跨境物流、极地科考这些“硬核场景”提供更靠谱的导航。 中俄这次可不是“光说不练”,2022年,双方就签了互设监测站的合同,还搞了个联合时间实验室和天基增强系统测试平台。 前者是为了统一两套系统的时间标准,后者则是通过卫星增强信号,让城市里高楼林立、山区这种“信号杀手”场景也能定位更准。 更实在的是应用层面的突破,2025年10月,中俄科学家联合研发的卫星组合体控制模型已经用上了,能实时监测太空垃圾,给两国的航天器“避坑”。 在农业领域,北斗赋能的智能灌溉系统正在老挝、俄罗斯远东地区推广,格洛纳斯的灾害预警技术则在中国东北试点,这些合作证明:中俄卫星导航的融合,早就从“实验室”走到了“田间地头”。 当下,全球卫星导航市场呈四大“巨头”鼎立之势,分别为美国GPS、欧盟伽利略、中国北斗和俄罗斯格洛纳斯,在这之中,GPS凭其“先发优势”,在市场中占据着一定地位。 占了超70%的市场份额,尤其在军事领域几乎“垄断”,比如精确制导武器、无人机定位,全靠GPS撑着。 中俄这次“深度绑定”,直接动了GPS的“奶酪”,两套系统融合后,用户不用再依赖单一系统,抗干扰能力大幅提升,这对依赖GPS的军事行动来说,简直是个“大麻烦”。 俄罗斯的选择更有深意,2025年俄乌冲突还在打,西方对俄罗斯的技术封锁越来越狠,格洛纳斯系统面临芯片短缺、卫星老化等困境。 和中国北斗合作,既能借北斗的技术升级系统,又能通过“中俄导航联盟”扩大国际市场,打破西方的“技术围堵”。 中俄这次“强强联手”,表面看是技术合作,背后藏着更深的“小心思”。 对俄罗斯来说,这是“破局之策”,格洛纳斯系统因为没钱、技术迭代慢,已经被北斗、伽利略甩在后面了,和中国合作,既能借北斗的技术“续命”,又能通过“中俄导航标准”在国际上刷存在感,避免被西方导航体系“边缘化”。 对中国来说,这是“稳局之举”,北斗虽然全球组网完成了,但高纬度地区覆盖还得优化,和格洛纳斯合作能快速补齐短板。 更重要的是,中俄导航联盟能形成“技术共同体”,对抗西方在导航领域的“规则霸权”,比如GPS通过国际标准垄断市场,中俄可以联合推出兼容两套系统的接收机标准,让全球用户多一个选择,不用再被GPS“卡脖子”。 当然合作不会一帆风顺,技术融合得解决信号干扰、数据安全这些问题,应用推广还得应对西方市场的“技术壁垒”,但中俄已经用行动证明:在导航领域,1+1真的能大于2。 未来,当北斗和格洛纳斯的信号在北极上空交织,当两套系统的接收机成为“一带一路”沿线国家的标配,全球导航格局或许真的要迎来“多极化时代”了!