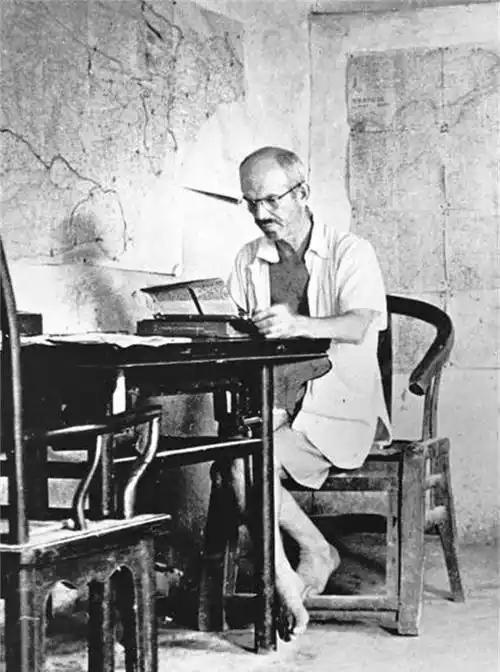

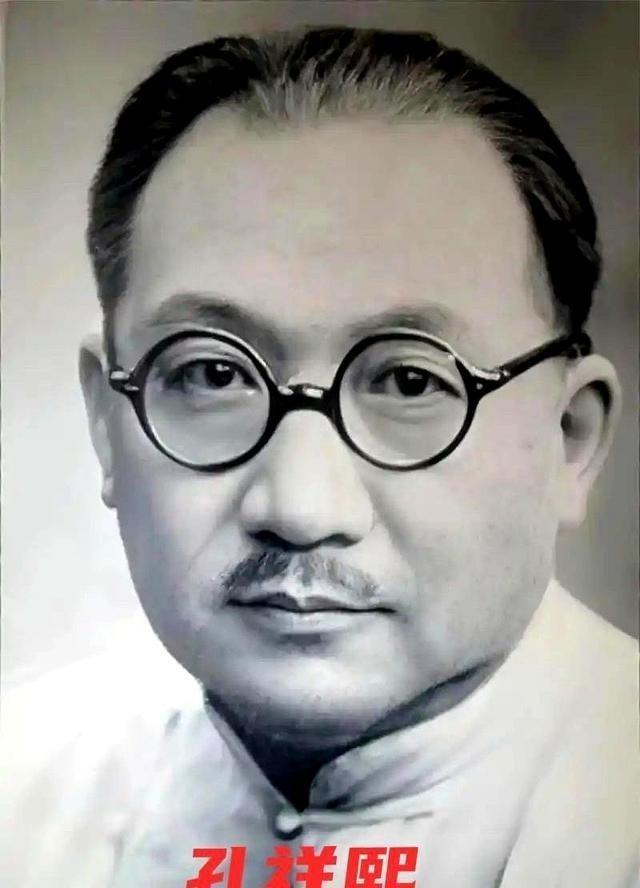

在加拿大声名显赫的胸外科专家白求恩,本可以享受着顶级的待遇和安逸的生活,却在1938年选择奔赴战火纷飞的中国,究竟是什么信念,支撑着他做出这个改变其一生的决定?[给你小心心] 白求恩的医学之路始于对祖父事业的向往,1909年,他考入多伦多大学医学院,毕业后成为一名医生。 在行医过程中,他深刻感受到资本主义社会医疗资源分配的严重不公,优质的医疗资源向富人倾斜,而真正需要救助的贫苦大众却难以得到及时有效的治疗。 转折点出现在他患上肺结核之后,当时这几乎是不治之症,但白求恩冒险采用了还不成熟的人工气胸疗法,最终奇迹般地痊愈。 这场生死考验让他更加专注于胸外科研究,并很快成为北美该领域的顶尖专家,但他对医疗公平的追求却越发强烈。 1935年白求恩在蒙特利尔贫民窟义诊期间做出了一个重大决定,加入加拿大共产党。 1936年白求恩投身西班牙反法西斯战场,在那里他创建了世界上第一个流动输血队,大大降低了伤兵的死亡率。 1938年1月,白求恩率领加美医疗队踏上前往中国的征程,经过辗转,他于3月底到达延安,并受到毛泽东的接见。 当毛泽东建议他留在相对安全的延安工作时,白求恩坚决拒绝:“我不是为生活享受而来的,需要特别照顾的是伤员,而不是我。” 他坚持要前往最前线,因为“医生应该跑到病人那里去,而且愈早愈好”。 前线的条件极其艰苦,在晋察冀边区,没有正规的手术室,医疗器械和药品严重短缺。 白求恩对工作要求极端严格,一次他发现护士换药时瓶签与药品不一致,立刻严肃批评:“这种粗枝大叶的作风,是要害死人的”。 但他对伤员却充满温情,常常深夜查房,为伤员盖被、倒屎倒尿。 1939年10月,白求恩原定回国募集资金和药品,但此时日军发动大规模“扫荡”,他毅然推迟行程,带领医疗队奔赴摩天岭前线。 在抢救伤员时,他的左手中指不慎被手术刀划伤,随后发生感染,尽管高烧不退,他仍强忍病痛继续完成了13台手术。 病情急剧恶化,转为败血症,1939年11月12日,白求恩在河北省唐县黄石口村逝世,终年49岁。 在生命的最后时刻,他留下的遗嘱中写道:“最近两年是我生平中最愉快、最有意义的日子”。 毛泽东在他逝世后写下了《纪念白求恩》,称赞他是“一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人”。 回看白求恩的一生,他从一个加拿大医学专家成长为国际共产主义战士,驱动他的正是对公平正义的追求和对人类苦难的深切同情。 看了关于白求恩大夫的故事,心里真是暖暖的,又有点酸酸的,网友们也纷纷表达了自己的敬佩和感触。 “当年中国要啥没啥,炮火连天的,他一个外国专家,放着好日子不过,跑来跟我们一起吃苦受罪,这份情谊太重了。” “本可以舒舒服服当他的名医,却选择了一条最艰难的路,用现在的话说,这就是真正的‘不忘初心’吧,佩服!” “他不仅自己拼命救人,还抓紧一切时间培训中国的医护人员,这是真正想给我们留下‘带不走的医疗队’,眼光非常长远。” “他觉得医生就该去最需要的地方,当时中国被侵略,伤员最多、最需要帮助,所以他就来了,没那么复杂,就是觉得该这么做。” “他经历过肺结核的生死考验,又在苏联看到了另一种医疗制度的可能,这让他坚信医疗资源应该更公平,他来中国,就是在实践‘人人平等’这个信念。” “小时候在课文里学《纪念白求恩》,那时候可能不太懂,现在长大了再回头看,才能真正体会到他有多么伟大,一个高尚的人,一个有益于人民的人,这个评价他当之无愧。” 在您看来,在当今时代,我们普通人最能从哪些具体的方面去传承和发扬白求恩这种无私奉献、跨越国界的大爱精神呢?欢迎在评论区分享您的想法! 信息来源:光明网