俊明说评:百度的焦虑,暴露在频繁改名里

百度“文心一言”app 于 2023 年 7 月 4 日上架 ,2024 年 9 月 4 日发布 4.0.0 版本并改为“文小言”。2025年11月1日,最新的 5.0.0 版本,其名称再次改为 —— “文心”。

百度AI产品频繁改名,说到底还是在各路科技巨头的竞争下,慌了神,陷入改名即改命的玄学误区。

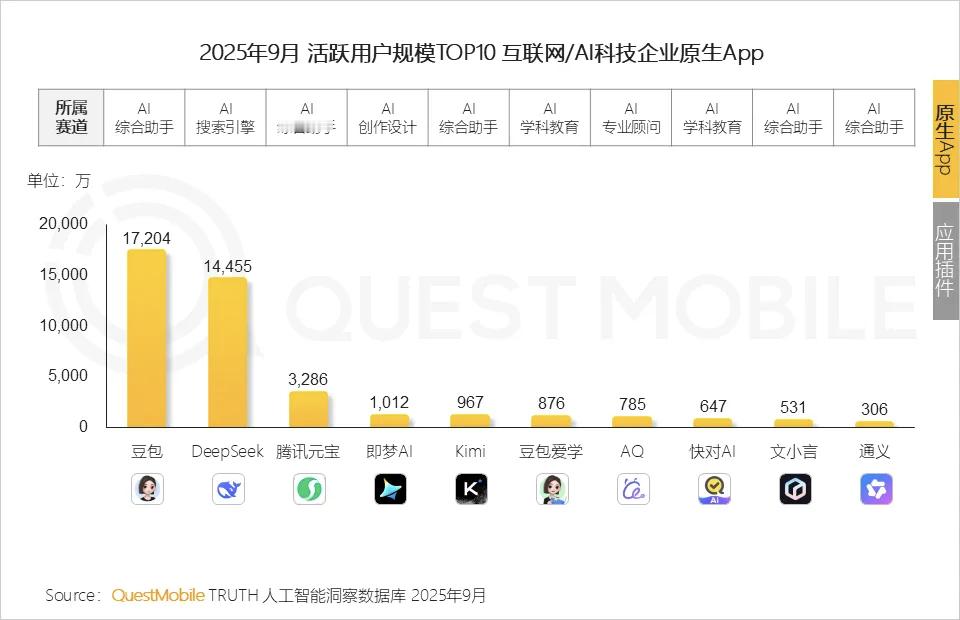

百度的每次改名都能搬出一套听起来挺有理的说法。第一次换成“文小言”,官方说听了用户建议,觉得“小言”更亲切,还谐音“问小言”,贴合交互场景。可不到一年又改回“文心”,又说要强化大模型的技术品牌认知。但真实的数据骗不了人。根据QuestMobile的数据,到2025年9月,AI原生APP规模TOP榜,文小言排第九,月活530万左右。相较而言,后起的豆包月活1.7亿,DS月活1.4亿,腾讯元宝3200万。同类竞品把它远远甩在身后。所以,百度的频繁改名,说白了就是技术迭代跟不上,C端用户留不住,改名自然而然就成了最容易操作的表面功夫。

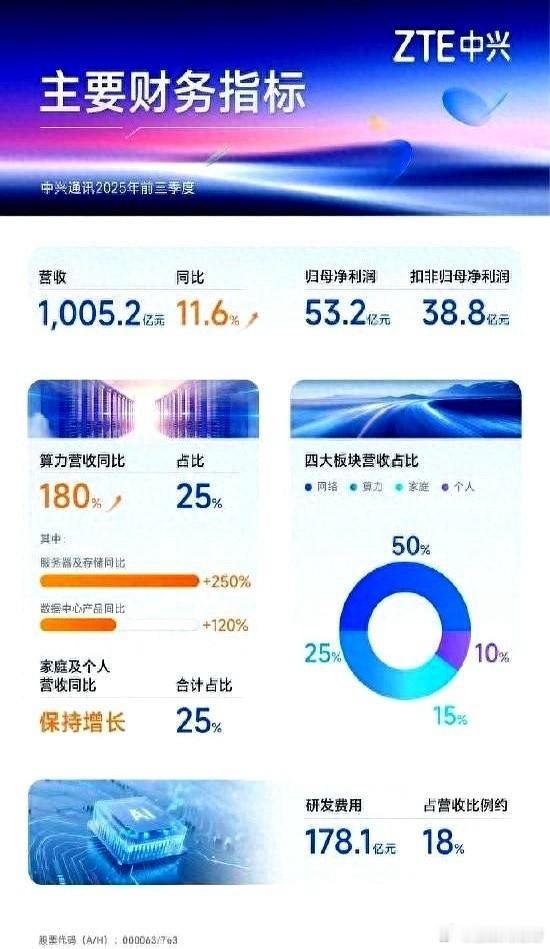

这种操作背后,是百度从技术理性滑向玄学安慰的无奈之举。百度一开始牌面并不差,国内第一个推出生成式AI产品,还第一个试水会员付费,文心大模型4.0在数学推理上也曾拿过不错的成绩。可偏偏守着闭源路线不放,开发者生态做不起来,等竞品在长文本、多模态这些关键领域发力时,百度的产品更新就显得慢吞吞。眼看“芯片-框架-模型”的技术栈没能变成市场优势,巨大调用量换不来真金白银的营收,就开始寄望于名字的魔力。似乎换个标签,用户就会忘记体验上的短板,市场排名就能逆袭。这心态,和那些觉得改个名字能转运的玄学思维,实在没差多少。

市场从来不吃玄学这套。大家用AI产品,看的是能不能快速写好方案、能不能精准解答问题,谁会真的因为名字亲切就一直用?就像GPT,从没想过靠改名博眼球,靠一次次技术迭代坐稳头把交椅;豆包也是靠着办公场景、的深度渗透,攒下了近2亿用户。这些例子都明摆着:产品好不好用,才是硬道理。

我在想,百度手握那么多技术资源,要是把折腾改名的精力放在优化交互体验上,放在打通搜索与大模型的应用场景上,月活不至于跌落这么快。

百度三次改名,真的会在无形中改丢用户的品牌认知,也会在无形中暴露自身的战略焦虑。AI赛道的竞争,从来都是硬核实力的比拼。能被市场记住的,永远是解决问题的能力,绝非变化的标签。百度文心