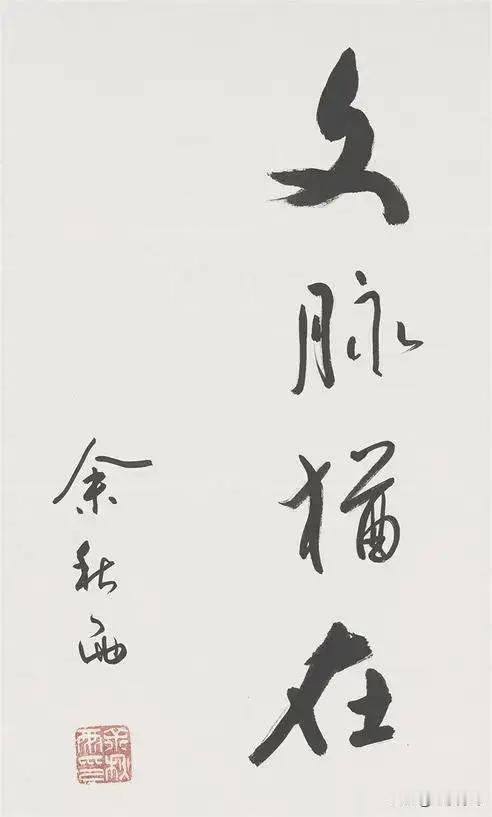

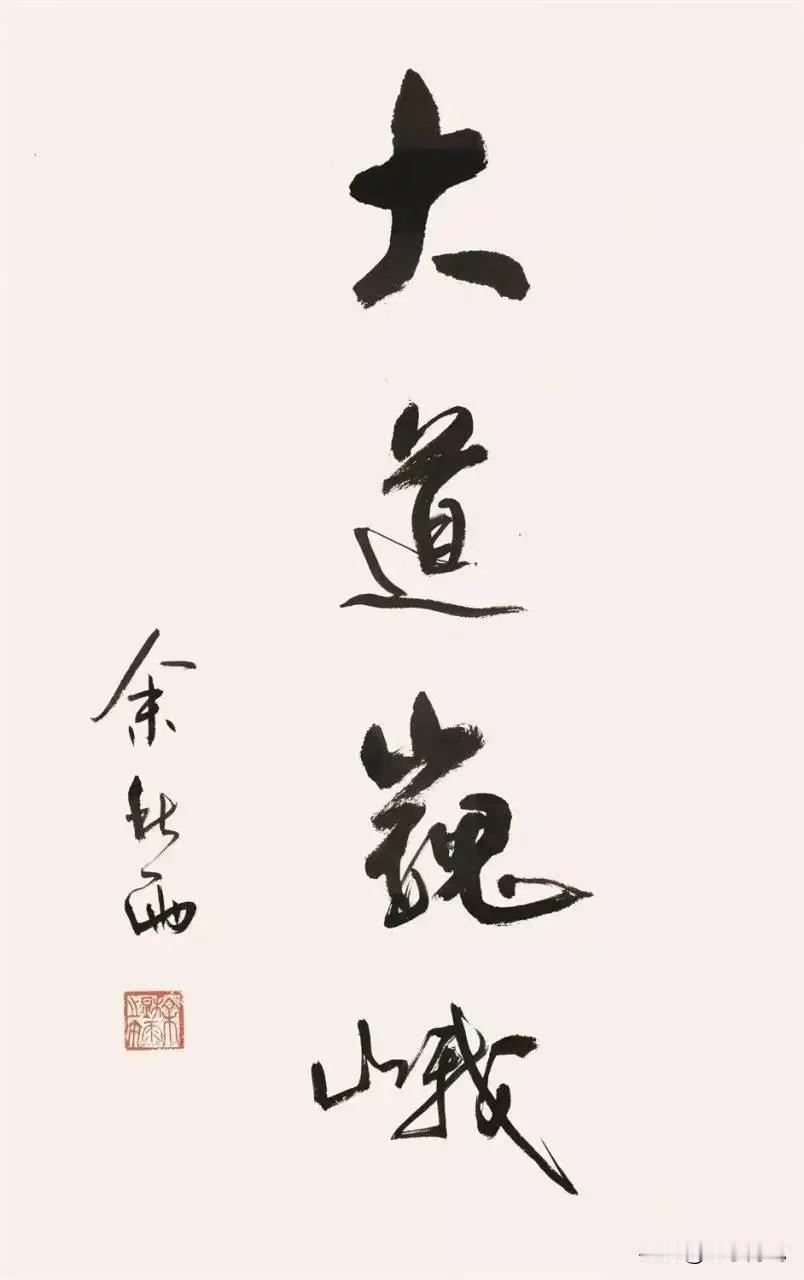

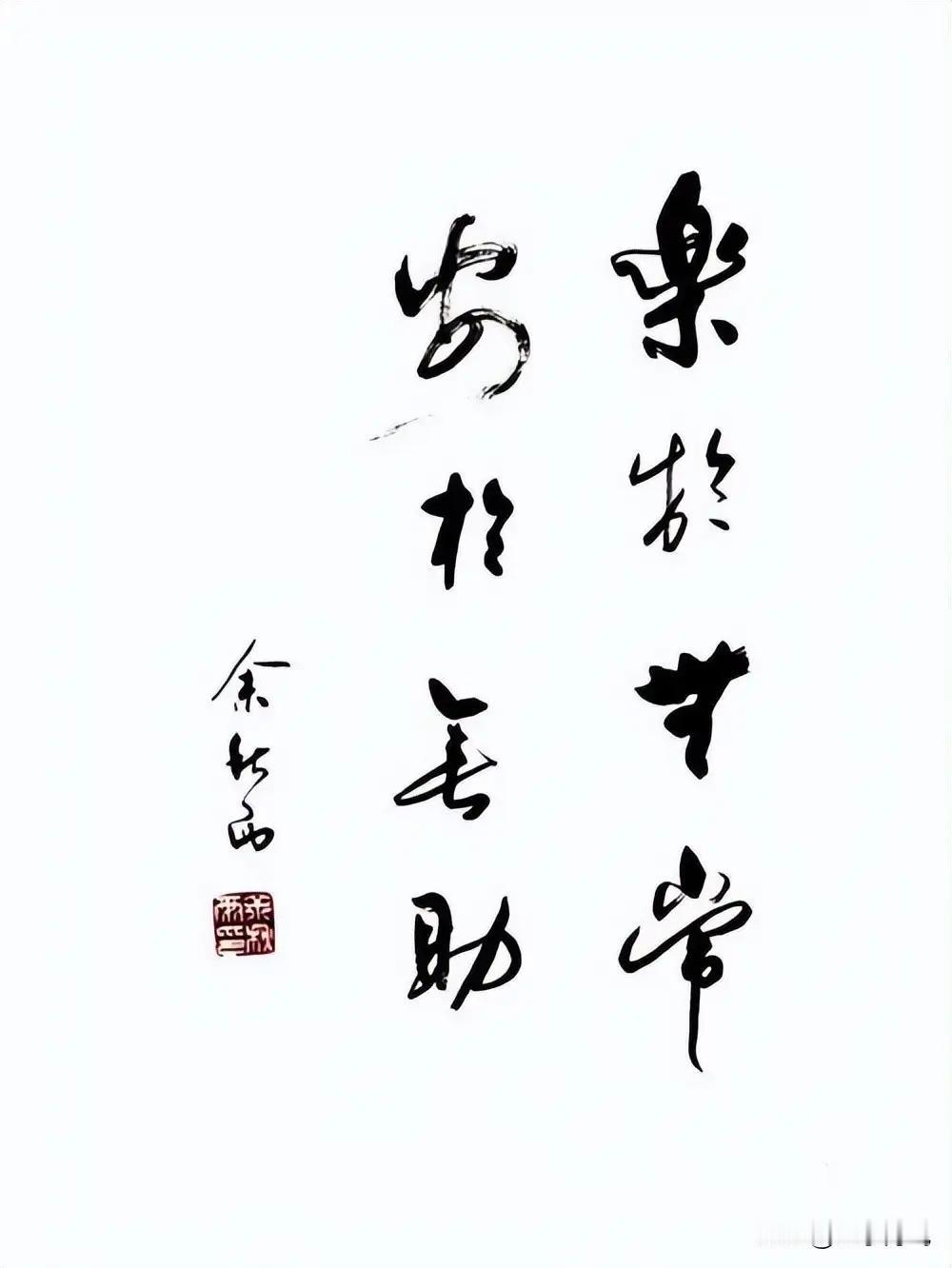

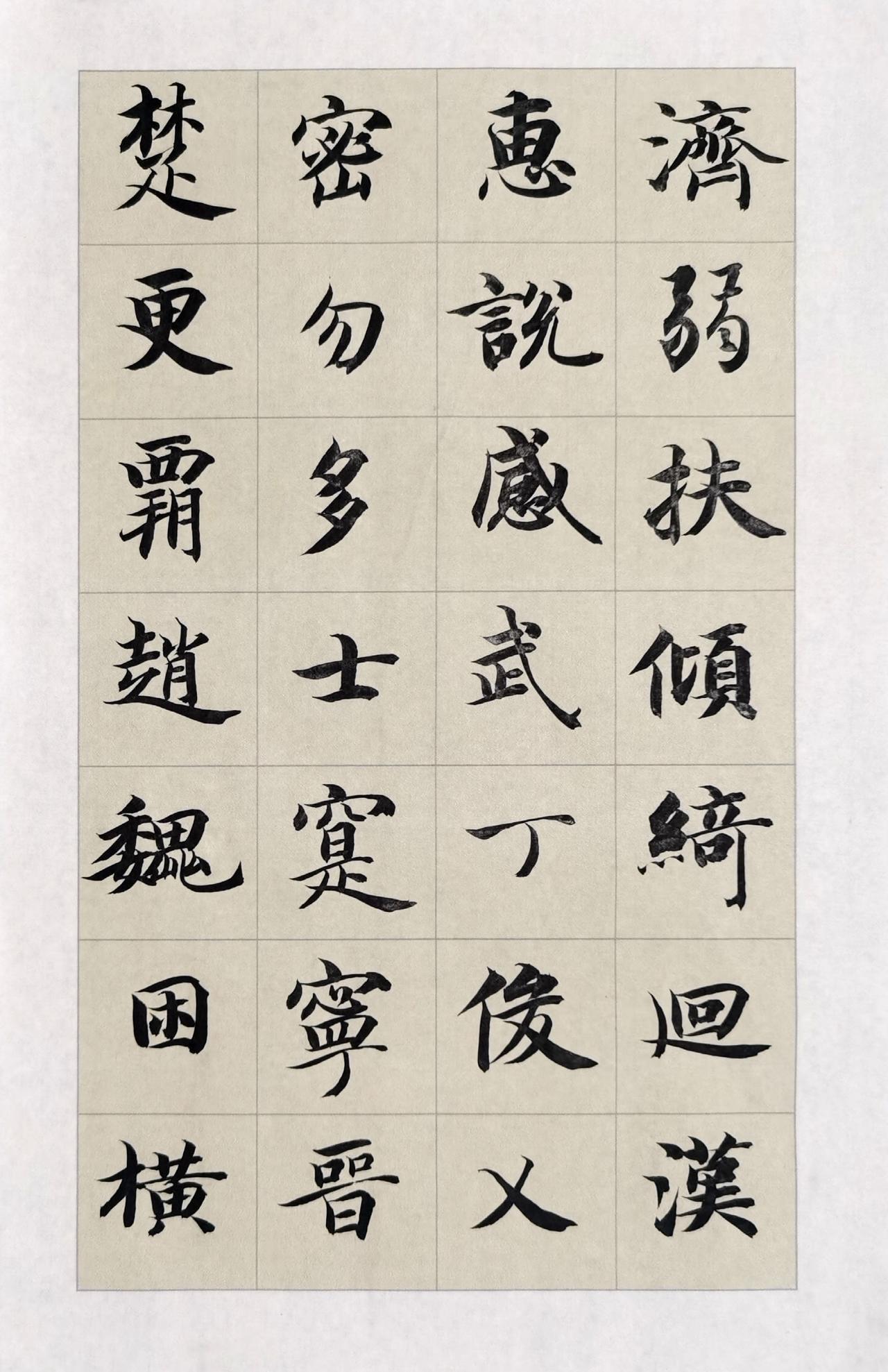

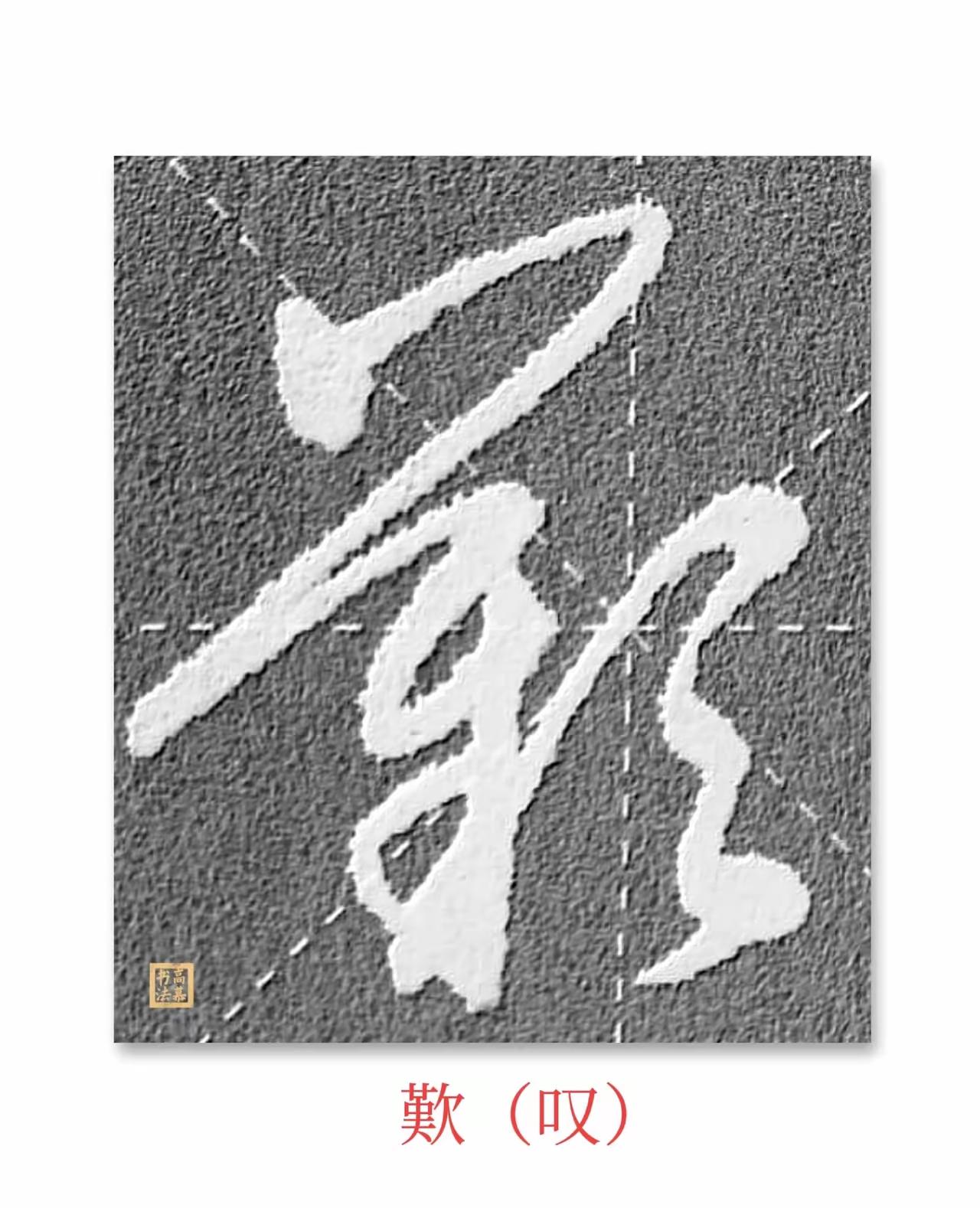

曾翔书法:突破审美枷锁,奏响创新强音 在书法的传统语境里,笔墨的优雅与文字的端庄是人们脑海中根深蒂固的印象,那一笔一划间流淌的是千年传承的古韵。然而,曾翔的书法却像一颗投入平静湖面的巨石,激起千层浪,打破了这份固有的宁静与和谐。余秋雨对曾翔书法“让人不舒服,但这种不适感恰恰是其价值所在”的评价,犹如一把锐利的手术刀,精准剖析出艺术创新与审美惯性之间复杂而微妙的关系。 从传统走来的曾翔,并非书法门外汉。早年他临摹《灵飞经》《楷书间架结构九十二法》,钢笔书法作品尽显深厚功底,其点画间的细腻衔接、笔力的精准把控,无不彰显着对传统书法规则的深刻理解与熟练运用 。但曾翔并不满足于在既定的轨道上循规蹈矩,他开始探索,开始求新求变,“吼书”便是他最具代表性的创新尝试。创作时,他以一种近乎癫狂的状态,一边吼叫一边挥毫泼墨,手中的毛笔如同被赋予了生命,肆意舞动,笔下的字体歪七扭八,看似毫无章法。 这种创作方式和作品风格,让许多人难以接受,“丑书”的骂名随之而来。可在余秋雨看来,这份“让人不舒服”的感觉意义非凡。长久以来,大众对书法的审美形成了一种惯性,总是倾向于欣赏符合传统范式、工整优美的作品。曾翔的书法却打破了这种惯性,他将身体运动融入笔墨表现,把书法从二维的纸面延伸到三维的创作空间,这种“反美学”的策略,挑战了人们对书法“优雅”“含蓄”的固有认知 ,制造出强烈的认知冲突,促使人们反思:书法的边界究竟在哪里?传统的审美标准是否就是衡量书法艺术的唯一尺度 ? 从书法发展的历史脉络来看,每一次革新都会面临争议。晚明“奇崛派”打破帖学范式,王铎的“连绵草”、康有为的“碑体”等,在诞生之初都饱受质疑,但正是这些看似离经叛道的探索,为书法注入了新的生命力 。曾翔挖掘秦汉简牍、民间书法的特色,将其融入自己的创作,延续了清代碑学的创新精神。他把书法与装置、行为艺术相结合,模糊了艺术门类的界限,为西方理解中国艺术提供了新途径 ,也为中国书法的现代转型提供了新的思考方向。 当然,曾翔的部分作品在公共展示时,确实存在因过度追求创新而突破公众审美底线的争议 。但换个角度看,在私人创作领域,他的探索无疑是艺术创新的源头活水 。就像余秋雨说的,艺术需要保持先锋性。曾翔在自己的小楷手卷中,融合《张黑女墓志》与《爨宝子碑》,以稚拙笔触解构文人书法的精致化,这是他在私人艺术实验中的勇敢突破。 余秋雨对曾翔书法的评价,是对艺术创新的有力支持。它提醒着我们,在欣赏艺术时,不能被固有审美所束缚,要以更开放的心态去接纳那些打破常规的作品。因为,正是这些“让人不舒服”的创新,推动着艺术不断向前发展,让古老的书法艺术在现代社会中依然能绽放出耀眼的光芒 。你是否愿意放下对曾翔书法的偏见,重新去审视、去感受他作品中的独特魅力呢?