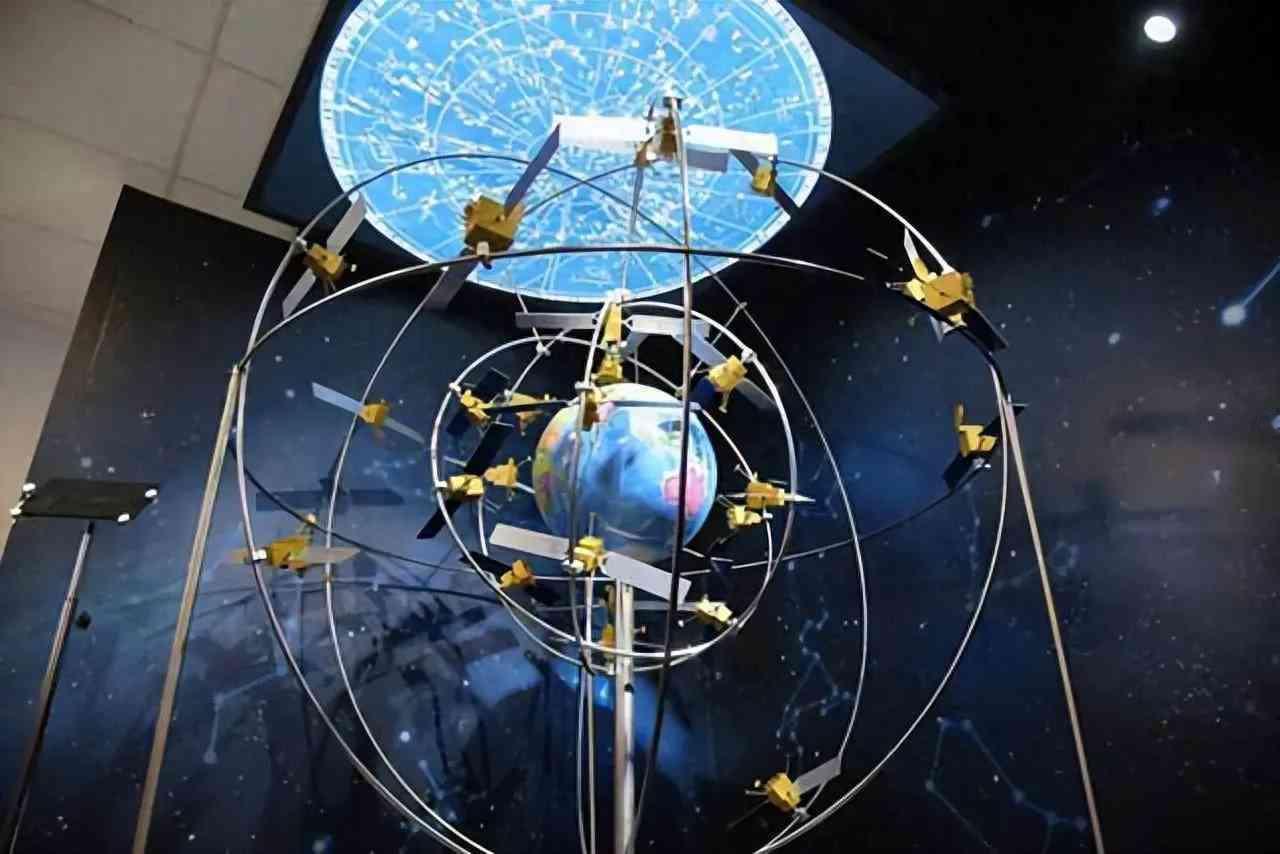

中国已经拥有了北斗系统,为什么国内还在用美国的GPS?说实话,你可能不信,要是现在真全部换成北斗,我们的手机估计都不能用了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 我们得明白一点,北斗和GPS的作用本质上是一样的,提供定位服务。但区别在于,GPS是美国的全球卫星导航系统,北斗是中国自主建设的全球卫星导航系统。 在理论上,北斗完全可以独立运行,替代GPS的功能。但是,现实情况是,全球的电子产品、通信设备、手机硬件和软件生态长期以来都是围绕GPS设计的。 无论是芯片厂商还是软件开发商,都在默默默认GPS作为基础定位方案。这就像你家厨房有了一个全新高端厨具,但你发现冰箱里的食材和烹饪习惯都还在按旧方法来,直接换新工具反而可能做不出饭。 产业链的兼容性问题不容小觑。你想啊,现在全球的智能手机几乎都是多系统、多信号兼容的设计,苹果、三星、小米、华为等厂商都做了GPS+北斗、GLONASS(俄罗斯)+Galileo(欧盟)多模卫星兼容。 这样做的好处是:无论用户在哪里,都能得到最稳定的定位服务。如果一刀切,只用北斗,不仅海外的定位可能不准,国内很多应用也可能因为软件未完全适配而出现异常。 最直观的例子就是地图、导航和外卖App,如果突然全部改成北斗,有些App可能会出现信号跳动、定位延迟甚至掉线的情况。 想象一下你开车导航到半路,GPS信号忽然消失,被迫依赖北斗,但软件还没完全适配,导航可能就崩溃了,这种体验可不妙。 第三,北斗的战略意义大于日常替代意义。很多人觉得,既然有了北斗,干嘛还用GPS,是不是意味着“依赖别人”的问题解决了? 从战略角度看,确实如此。北斗的最大价值在于自主可控,意味着在关键时刻、在紧急情况下,中国可以完全不依赖美国的GPS,保障军事、交通、金融、通信等关键领域不被卡脖子。 这不是一个简单的“换掉GPS就万事大吉”的问题,而是确保在特殊条件下,国家有自己的定位系统可用。换句话说,北斗是保险箱,不是平时每天必须启用的必需品。 另外,从技术发展角度看,北斗的优势也在逐渐显现。相比GPS,北斗在亚太地区的定位精度更高,授时延迟更低,还具备短报文通信能力。 这意味着未来在物联网、无人驾驶、精准农业、海洋监测等领域,北斗会成为更加实用的底层支撑。 只是,这些应用的普及还需要时间,也需要软件和硬件生态的跟进。所以,即便北斗已经成熟,在日常生活中完全取代GPS短期内不现实。 而且,用户体验也是一大考量。普通人关注的不是信号来源,而是稳定、准确、无感知的定位服务。 如果突然把手机全部切换到北斗,可能出现信号波动或者应用兼容问题,这反而会引起不必要的抱怨和误解。科技普及总是有一个过渡期,尤其是涉及全球系统的替换,更需要稳妥和渐进。 再来看看国际层面,GPS毕竟是全球通用系统,很多海外应用、服务和设备默认GPS定位。 如果国内手机只用北斗,出国旅游、跨境物流、国际通信等场景可能会受影响。所以,兼容使用GPS+北斗,是目前最务实、最稳妥的方案。 北斗并不是要单纯取代GPS,而是提供一个自主可控、可靠的备选方案。它是战略意义上的“保险箱”,也是未来技术竞争的利器,而不是为了替代日常生活中早已普及的GPS而存在。 等到全球产业链和软件生态逐渐适配北斗,再加上用户体验得到保障,北斗在日常生活中的比重肯定会越来越高。但在那之前,兼容共存是最合理、最现实的做法。 所以,当你看到手机上依然显示GPS,不必惊讶,这并不是技术落后,也不是对北斗的不信任,而是产业生态、兼容性和用户体验等多重因素共同作用的结果。 北斗真正的价值,不在于日常替换,而在于关键时刻能让你稳稳掌控定位自主权,不被外部系统牵着鼻子走。