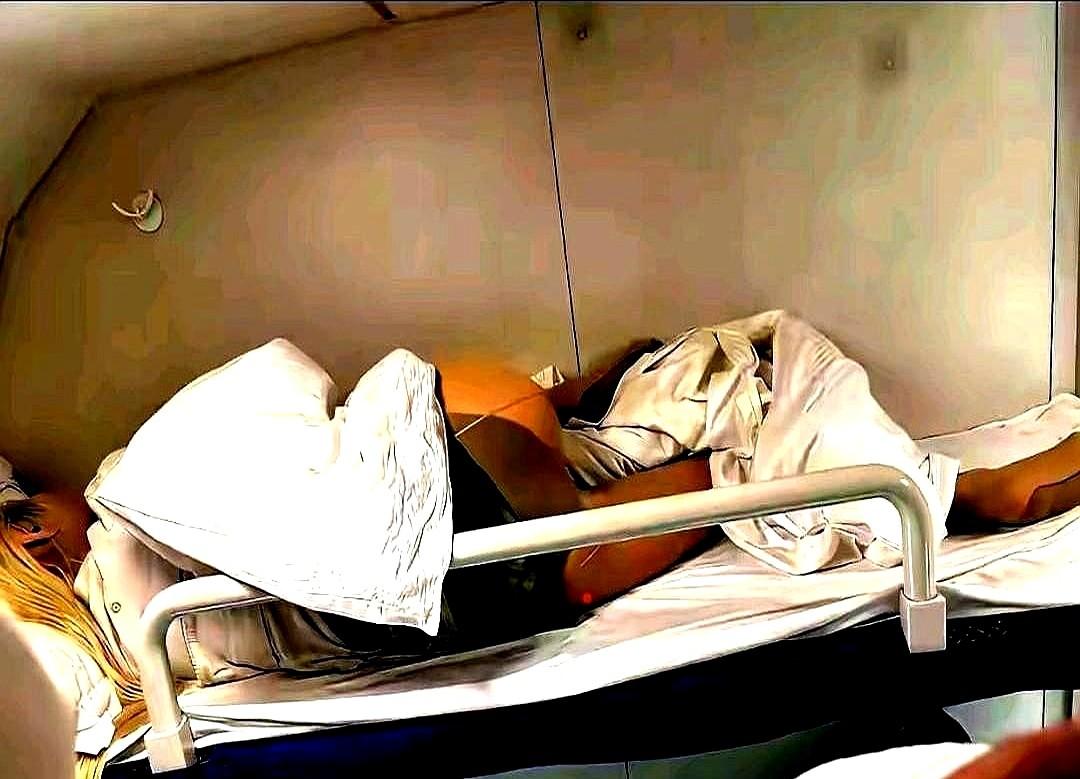

卧铺车厢里,姑娘的裤腰滑到肚脐下,手机镜头“咔”一声,五小时后视频冲上热搜。 拍摄者配文:“火车福利。”评论区里十万点赞,直到有人认出那是自己妹妹。 同一天,工地午休,风把帘子吹开,女工背心卷到胸口。 路过的男人没掏手机,弯腰把帘子压好。 这段监控被老板截出来发到群里,只有一句:“给咱兄弟提个醒,别丢人品。” 两件事一起冲榜,微博投票问:看见走光,你第一反应? 八成网友选“帮忙遮”,可后台数据泄露:偷拍tag的点击率是遮羞tag的七倍。 好奇和善意,原来可以同时住在同一部手机里。 2023年,警方抓了3200多个偷拍账号,平均每个号背后有二十段未流出的“存货”。 拘留五天、罚款五百,算法却记得用户停留的七秒,继续推同款。 流量罚不到,平台装睡,我们就成了共谋。 有人说:“她穿成那样,活该。” 《民法典》第1033条把“私密部位”划得清清楚楚:哪怕只剩一块布,没征得同意,镜头对上就是侵权。 法律已经写好了答案,挡不住有人装看不见。 下次坐高铁、挤地铁、逛商场,走光只需半秒,手机亮屏只要零点三秒。 那一刻,手比脑子快:是举起来拍,还是放下去挡? 屏幕外的我们,决定的是陌生人的尊严,也是自己的模样。 帘子被拉上的瞬间,女工继续打呼;视频被删的那晚,姑娘才敢回家。 偷拍和遮羞,只差一个拇指的距离。 别让“她内裤外露”成为热搜,让“我帮她挡了”成为日常。

![出门遛弯捡到个手机[笑着哭]怎么能联系上失主?](http://image.uczzd.cn/18229595181255039111.jpg?id=0)