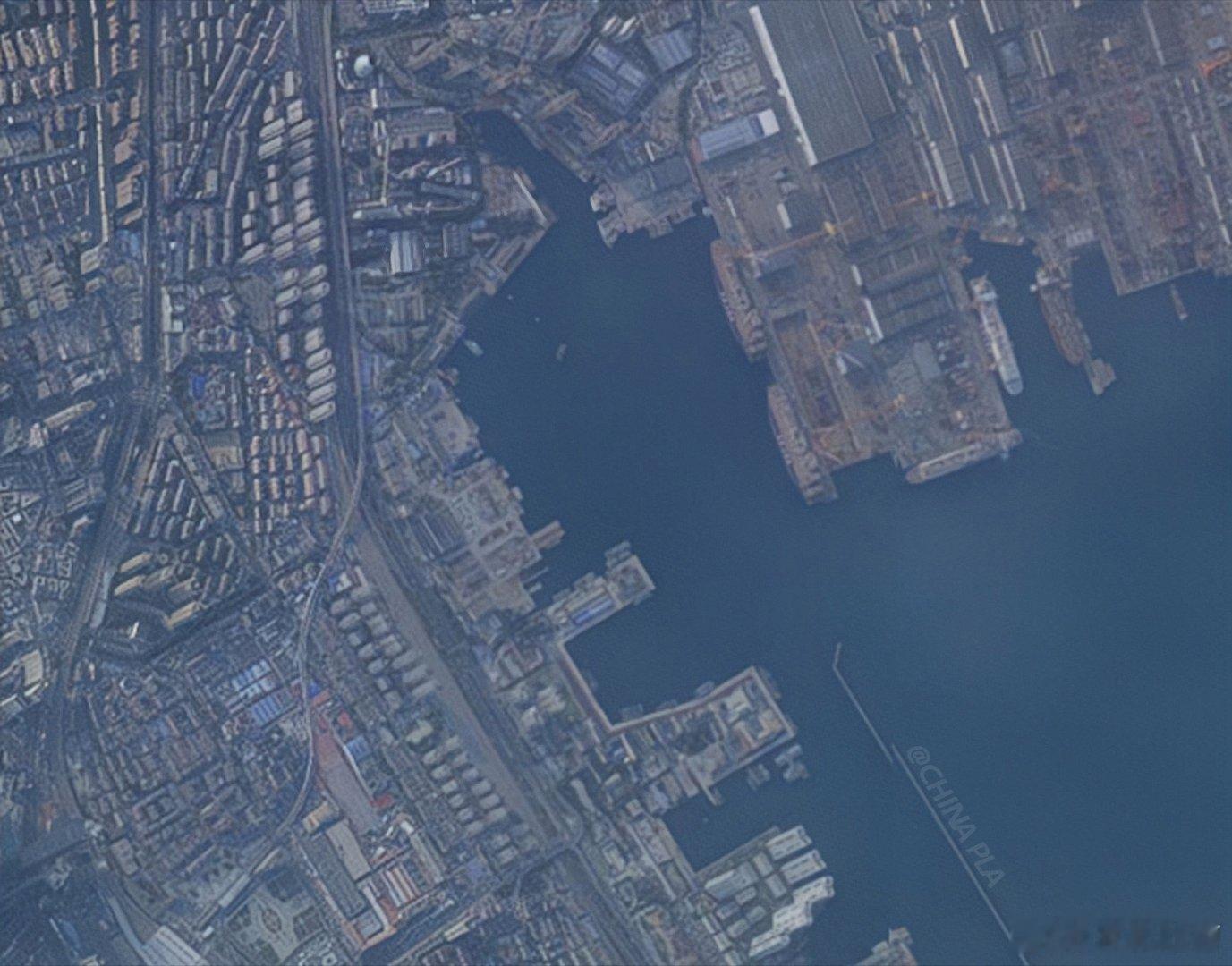

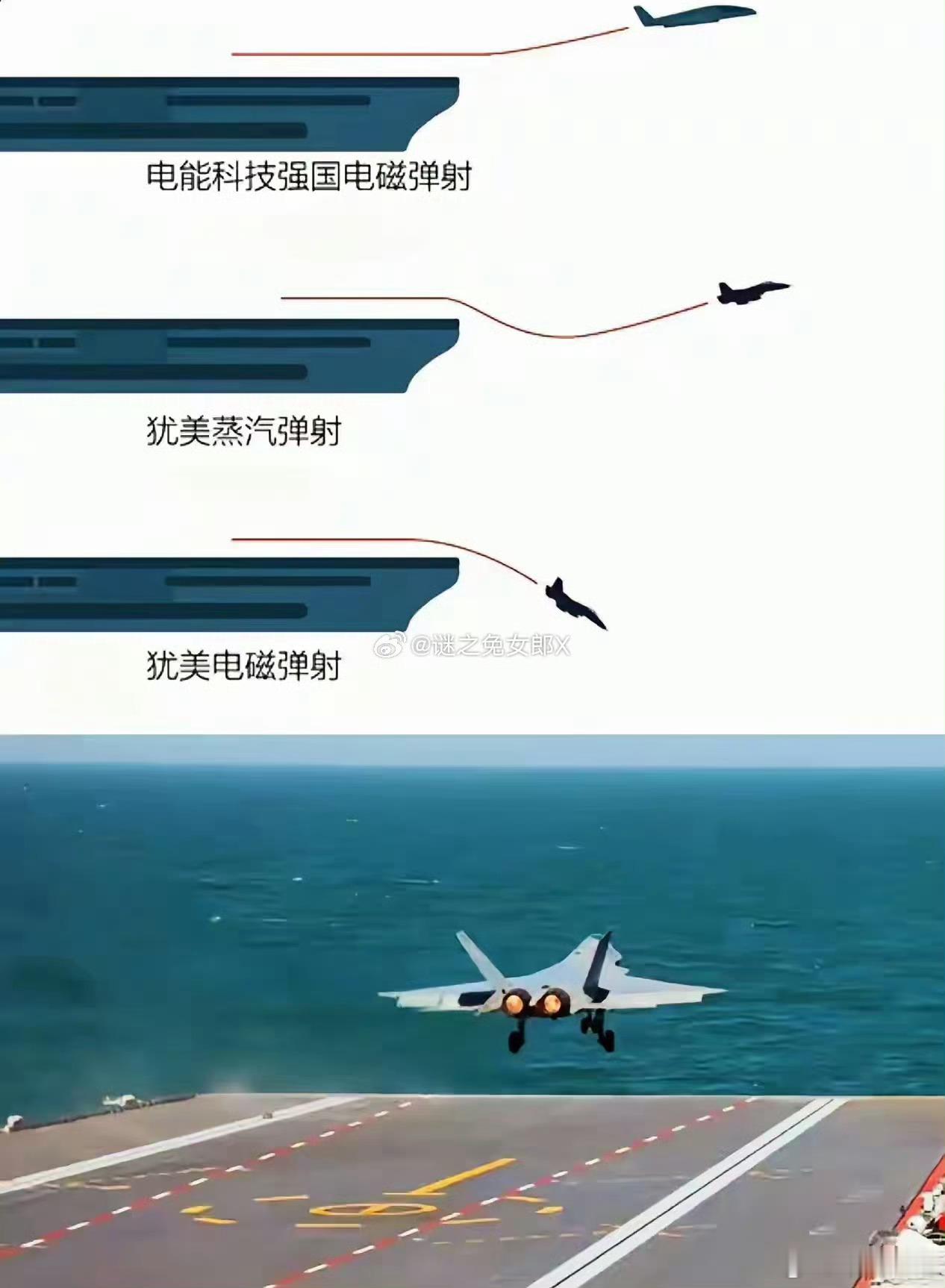

为什么福建舰这么久还不服役?其实说白了,是因为福建舰的技术问题,没办法直接服役,航母这东西,从来不是拼速度的活儿,辽宁舰是改装的,山东舰是摸着辽宁舰的路子造的,到了福建舰,直接跳过蒸汽弹射,一步到位上电磁弹射,这步子迈得有多大? 辽宁舰当年是改装的“瓦良格”号,相当于有现成的底子可依,主要任务是让咱们摸透航母的基本门道,从试航到服役走的都是稳扎稳打的路子。 山东舰算是咱们真正意义上自主建造的航母,但核心的飞机起飞方式没改,还是沿用滑跃甲板,整体框架也基本参照辽宁舰做了些优化。 等于在成熟技术的基础上做升级,没什么大的技术风险,所以建造和测试都很顺利,从下水到正式入列只用了两年多时间。 可到了福建舰,就完全是跨级别的突破了。很多国家用了几十年的蒸汽弹射,咱们直接跳过,一步就用上了更先进的电磁弹射。 这步子迈得有多大?单看美国就知道,他们从蒸汽弹射发展到电磁弹射,前前后后花了62年,而咱们直接省去了中间漫长的试错和过渡环节,一下就追上了甚至超越了现有技术水平。 更关键的是,它还是全球首艘用常规动力带动电磁弹射的航母,以前国际上都觉得只有核动力才能扛住这么大的电力消耗,咱们等于在走一条没人走过的路。 电磁弹射从表面看,不过是航母甲板上几条平平无奇的轨道,可没人能想到,轨道下方藏着一套极其复杂的电力系统,每一个部件的协同都容不得半点差错。 要知道,它得在短短几秒钟里释放出上百兆焦耳的能量——这相当于一下子点亮上万户家庭的用电需求,还得精准把几十吨重的舰载机,在不到200米的距离里加速到能腾空起飞的速度。 不管是能量释放的精准度,还是整个系统运行的稳定性,要求都高到让人咋舌,稍微出点偏差,要么影响飞机起飞,甚至可能对设备和人员造成风险。 美国福特号用的中压交流技术,能量利用率才60%,每400次弹射就可能趴窝,而咱们的中压直流技术利用率能到90%,但这新技术没有任何现成经验,只能自己一点点测试打磨。 从2022年下水到2024年5月首次海试,中间的系泊试验就花了大半年,光是电磁系统在盐雾环境下的耐久性测试就耗了一年。 首次海试8天里,光是动力和电力系统就查出不少小问题,修修改改又是一阵子。 后来的海试更较真,2025年先后完成了歼-15T、歼-35和空警-600的弹射测试,从几十吨的预警机到轻型无人机都得适配,光这项调试就花了好几个月。 福建舰至今已完成八次海试,创下过24小时弹射60架次的纪录,但还是没服役,就是怕重蹈福特号的覆辙。 福特号仓促服役后,发现航母和舰载机不兼容,只能回头“开膛破肚”改造,教训太深刻了。 咱们现在是把所有隐患都揪出来解决,小到弹射轨道的自修复涂层,大到全系统协同,每一个细节都得磨到位。 福建舰的“慢”,藏着中国航母从跟跑到领跑的底气。从辽宁舰的“照着画”到福建舰的“自己创”,13年的发展从来不是求快,而是求稳求强。这种对技术的较真,对实战的敬畏,才是大国重器最可靠的保障。 说到底,服役晚几天不算啥,能拿出一艘零隐患、强战力的航母才是关键。这样的“慢工细活”,恰恰是中国海军走向深蓝的底气所在。