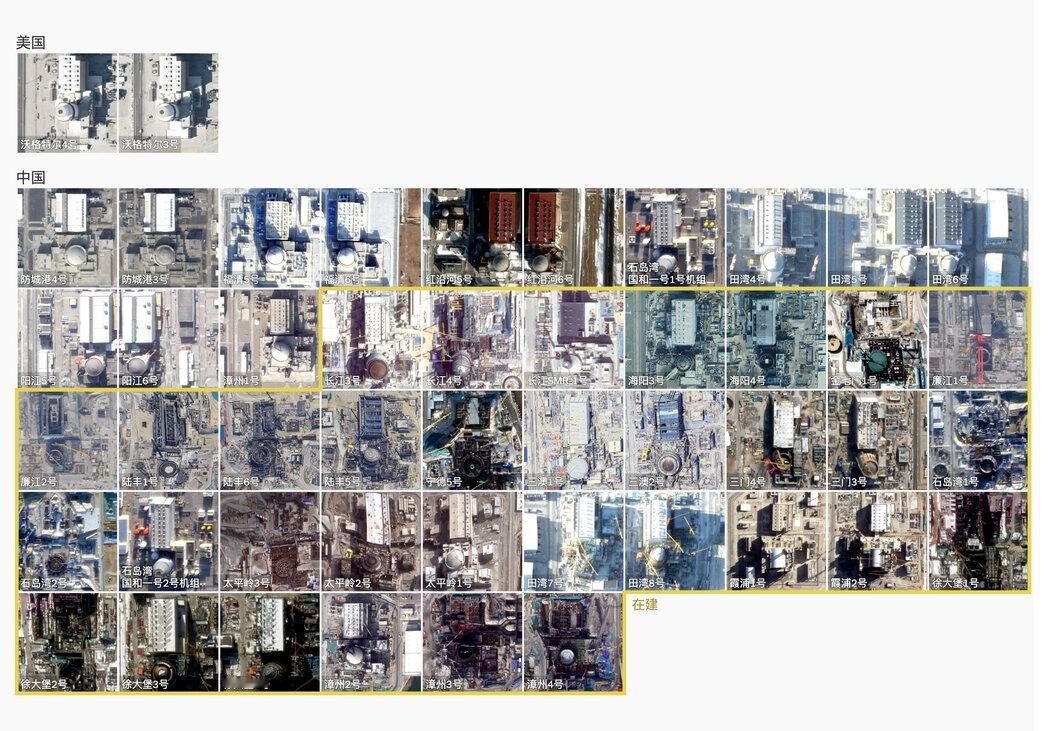

1955 年 1 月,党中央作出发展原子能事业的战略决策,中国核工业自此踏上从无到有的征程。历经 70 载深耕,如今中国核电迎来历史性时刻 —— 总体规模首次跃居世界第一,在建机组连续 18 年全球第一的成绩,背后不仅有国企的引领,更离不开民企力量的坚实支撑。 那时候苏联撤走专家、断了援助,还遇上三年困难时期,国企的工人们在戈壁荒滩上搭草棚、啃干粮,硬是建起了完整的原子能工业体系,搞出了原子弹、氢弹和核潜艇,这就是后来人常说的“两弹一艇”,让中国在国际上站稳了脚跟。 改革开放后,国家开始搞经济建设,长三角一带缺电严重,工厂经常“开三停四”,发展核电成了刚需。 还是国企牵头,1985年开工建秦山核电站,这是中国大陆第一座自己设计、自己建造的核电站。 当时国外企业特别傲慢,连焊接技术手册都要卖10万美元,还附加一堆条件,要求我们报备、让他们的专家现场监督。 秦山核电站的总设计师欧阳予带着团队跟焊接专家潘际銮一起攻关,半年就拿下了这项技术,把省下来的钱全投进了自主研发。 这座核电站光设备就有2.4万台,管线160多公里,每一个零件都是国产的,1991年并网发电后,中国成了世界上第7个能自行设计建造核电站的国家,这事被称作“国之光荣”。 从那以后,国企在核电领域的引领作用越来越突出。 党的十八大以来,中核、国家电投这些国企牵头搞出了自主三代核电技术,“华龙一号”就是典型。2015年在福建福清开工建设全球首堆,2021年投入商业运行,首堆设备国产化率就有88%,到了批量建设阶段更是提到了96%,还拿了700多项专利。 一台“华龙一号”每年能发100亿千瓦时电,够中等发达国家100万人用一年,现在国内外在运在建的“华龙一号”已经有33台,是全球最多的三代核电技术。 国家电投的“国和一号”也不含糊,组建了产业链联盟,带动了上千家企业参与,现在在运、在建和核准的核电机组加起来有102台,总装机容量1.13亿千瓦,2025年终于实现了总体规模世界第一的突破,而且在建机组装机容量已经连续18年全球第一了。这些成绩光靠国企也不行,民企在产业链上的支撑作用越来越关键。 就说“国和一号”的供应链,2900多家主要供应商里,民营企业占了近70%,联盟里的122家成员单位中也有37家民企,还有不少是“专精特新”小巨人企业。 核电厂里用的气动阀门,以前依赖进口,后来国家电投联合浙江三方这家民企一起攻关,不仅实现了国产化,还让这家民企的高端制造能力上了一个大台阶。 江苏神通、浙江中达这些民企,现在都成了各自领域的单项冠军,专门给核电项目供货。 还有些民企在关键设备上打破了国外垄断。北京的合康新能就是例子,他们自主研发的高压变频器,以前核电站都用进口的,现在已经用到了徐大堡核电站的海水淡化系统和循环水泵上,还是国内首个在核电商业堆循环水泵上用的国产变频器。 后来又拿下了福清核电站的订单,给一级给水泵、反渗透高压泵这些核心设备配套,证明国产设备完全能满足核电的严苛要求。 远东股份更厉害,他们做的特种电缆能在零下269度的低温和强辐射环境下稳定工作,从“华龙一号”全球首堆到巴基斯坦的核电站,再到“中国小太阳”EAST核聚变装置,都用的他们的产品,光是福清核电5号机组的电缆就已经安全运行了10年,还拿了中核集团的科技奖。 现在的核工业产业链就像一张大网,国企站在中间抓总,负责整体设计、技术攻关和电站运营,像中核集团建了秦山、福清等五大核电基地,掌握着快堆、核聚变这些前沿技术;民企就扎在各个细分领域,把零部件、配套设备做得又好又精,从电缆、阀门到变频器,每一个环节都不掉链子。 这种国企引领、民企支撑的模式,既保证了核电安全和技术自主,又带动了整个产业的发展,5300多家企业跟着“华龙一号”一起成长,就是最好的证明。 从1955年一块铀矿石起步,到现在核电规模世界第一,这70年靠的就是这种协同发力。国企啃下了最硬的骨头,民企筑牢了最实的根基,缺了哪一方都不行。 未来不管是发展更安全的四代核电,还是攻关核聚变这种“终极能源”,这种合力还会继续发挥作用,让中国的核工业走得更稳更远。