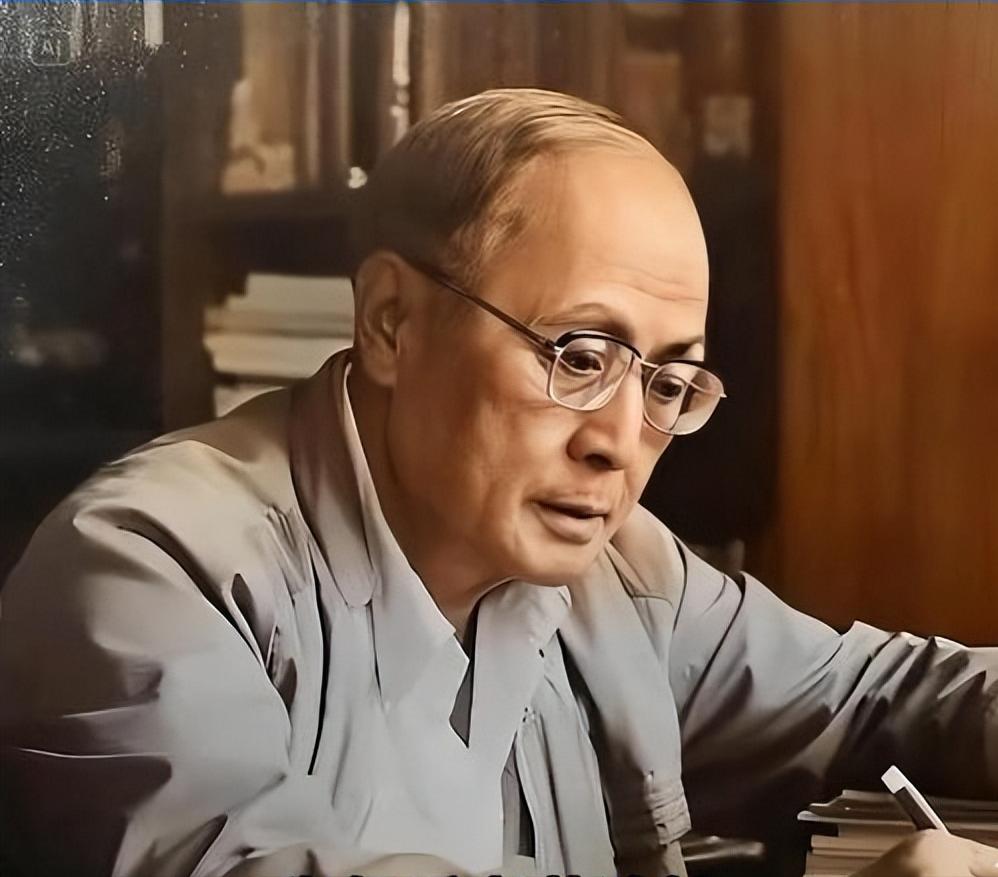

1978年7月,胡乔木提出一个在当时看来石破天惊的观点,即:“社会主义制度不能自动地保证国民经济有计划和高速度地发展。”他的这番言论,很让一些思想僵化的人们反感,并且大肆攻击。 胡乔木从抗战时期在延安担任毛泽东的秘书,到参与《关于建国以来党的若干历史问题的决议》等重要文件起草,这位被称为“党内一支笔”的理论工作者,一辈子说话都字斟句酌,每一个观点都有扎实的现实依据。 特殊时期,他亲眼目睹了脱离实际的空想带来的危害,看到那些口号如何冲击生产,平均主义的分配方式怎样消磨人们的积极性。 后来,他又多次下到基层调研,在河北农村看到农民为了完成炼铁指标,拆了自家的房梁凑数,最后却炼出一堆无用的废铁。 在上海工厂里,他发现车间主任的主要工作是学习文件,而不是组织生产,工人干好干坏工资没差别,自然没了干劲。 这些亲眼所见的场景,让他深刻意识到,经济发展不是靠制度信仰就能推动的,就像再好的种子,没有合适的土壤和培育,也长不出好庄稼。 1978年7月28日,国务院召开研究四个现代化建设的务虚会,各地干部和专家齐聚一堂,讨论如何加快经济发展。 轮到胡乔木发言时,他没有引用复杂的理论,也没有铺垫过多客套话,直接亮出了自己的核心观点。 话音刚落,会场就炸开了锅,有人当场脸色铁青,指责他是“崇洋媚外”,是在变相否定社会主义制度。 还有人连夜写材料上报,说他的言论会动摇人心,破坏来之不易的稳定局面。 面对铺天盖地的攻击,胡乔木没有退缩。 他知道,自己的观点不是要否定社会主义,而是要打破人们对制度的盲目迷信。 他很快带领团队再次深入上海、天津等地的工厂和农村,收集了大量第一手数据,随后写出了《按照经济规律办事,加快实现四个现代化》一文。 这篇文章里没有空洞的口号,全是实打实的案例和数据:某工厂按计划生产的产品无人问津,而市场急需的产品却没有指标;某农村按统一规划种植粮食,却因土壤不适导致减产。 文章明确提出,搞经济不能照搬政治、军事的管理方法,也不能用小生产的思路管理大工业,要发挥中央、地方、企业和个人的四个积极性,让个人利益和生产成果挂钩。 1978年10月6日,这篇文章发表在《人民日报》头版,迅速传遍全国。 企业领导们开始重新思考生产管理方式,基层干部们不再只盯着指标,而是学着关注市场需求,就连普通工人和农民也意识到,勤奋工作能带来实实在在的好处。 国外的学者也注意到了这篇文章,纷纷将其翻译传播,认为这是中国即将开启改革的重要信号。 此时,真理标准问题的大讨论正在全国展开,胡乔木的观点恰好呼应了“实践是检验真理的唯一标准”,为随后召开的十一届三中全会奠定了重要的思想基础。 很多人后来才明白,胡乔木不是要否定社会主义制度的优越性,而是要告诉大家,制度的生命力在于结合实际、尊重客观规律。 就像一辆性能优越的汽车,光有好的配置还不够,还需要懂得驾驶技巧、遵守交通规则,才能安全快速地抵达目的地。 我们的制度为经济发展提供了坚实的基础,但要实现有计划、高速度的发展,还需要灵活的管理方式、合理的分配制度,需要让市场和政府各司其职,让每个人的积极性都能被充分调动。