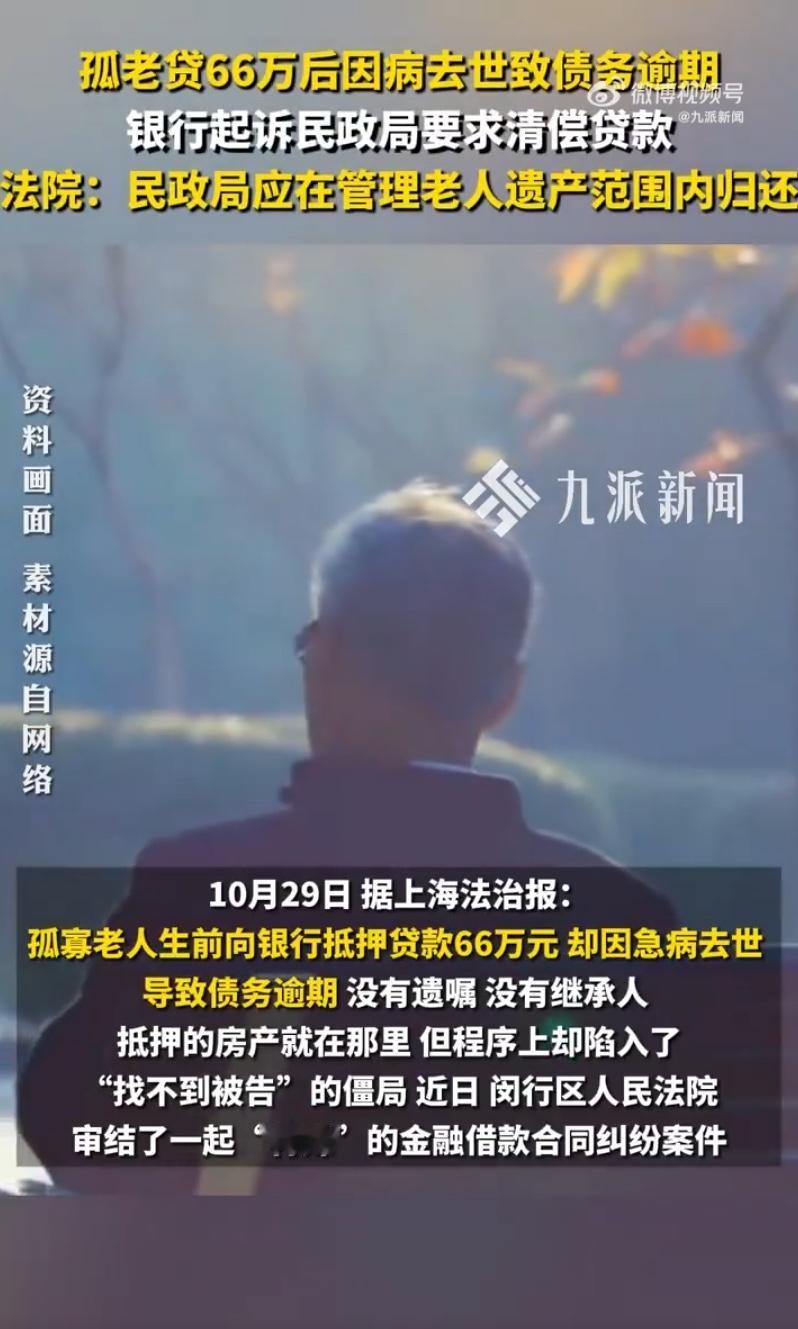

孤老贷66万去世银行向民政局讨债,孤老贷66万去世民政局被判还款 孤老贷66万去世,银行竟然向民政局“讨债”!这件事一经曝光,立刻在社会上引发轩然大波。一个年迈的老人,带着沉重的债务离开人世,银行却没有一丝怜悯,反而将债务追到民政局,令人震惊的背后隐藏着怎样的制度漏洞?又折射出哪些令人深思的人性与制度的矛盾? 事情的起因令人心碎:这位孤寡老人,生活拮据,为了生计不得不借款,债务逐渐堆积到66万。最终,他在孤独与无助中离开了这个世界。令人愤怒的是,银行在老人去世后,竟然将债务追溯到民政局,试图“讨债”。这究竟是法律的合理追责,还是制度的荒诞扭曲?当一个弱势群体的生命结束,债务却成为“死者的阴影”,我们还能相信这个社会的公平与正义吗? 更令人震惊的是,民政局最终被判还款。这一判决犹如一记闷棍,狠狠打在公众的心头:我们到底在为谁工作?民政局作为救助弱势的最后一道防线,竟然也被卷入了这场债务的漩涡。这不仅仅是一个法律问题,更是制度设计的漏洞——当救助体系变成了债务追讨的“挡箭牌”,我们还能相信这个制度的温度吗? 这件事情让我们不得不反思:在这个社会,弱势群体的权益究竟在哪里?银行的追债行为是否合理?制度的漏洞又该如何弥补?更重要的是,作为普通人,我们在面对类似的困境时,又该如何自我保护?这个社会的公平正义,究竟还剩下多少底线? 同时,这也让我们看到一个更深层次的人性问题——在利益面前,制度的底线被不断侵蚀,弱者的生命价值被逐渐边缘化。我们是否愿意接受一个用“债务”定义生命价值的社会?这场“孤老贷”的风波,折射出的是制度的缺陷,也是我们每个人心中那份对公平与正义的渴望。 或许,这个事件的背后,隐藏着更大的危机——制度的疏漏、监管的缺失、社会的冷漠。我们不能只停留在谴责,更要从中汲取教训,推动制度的完善,让每一个生命都能被尊重,每一份债务都能在合理的法律框架下得到公正的处理。 这场“孤老贷66万”的悲剧,提醒我们:在追求发展的同时,更要守住人性的底线。只有制度真正关照弱势、保护生命,社会才能走得更远、更稳。让我们共同呼吁:用正义守护每一个生命的尊严,用制度的完善换取社会的温暖。因为,只有这样,我们才能迎来一个更公平、更有温度的未来。取款老人去世 亲人借款