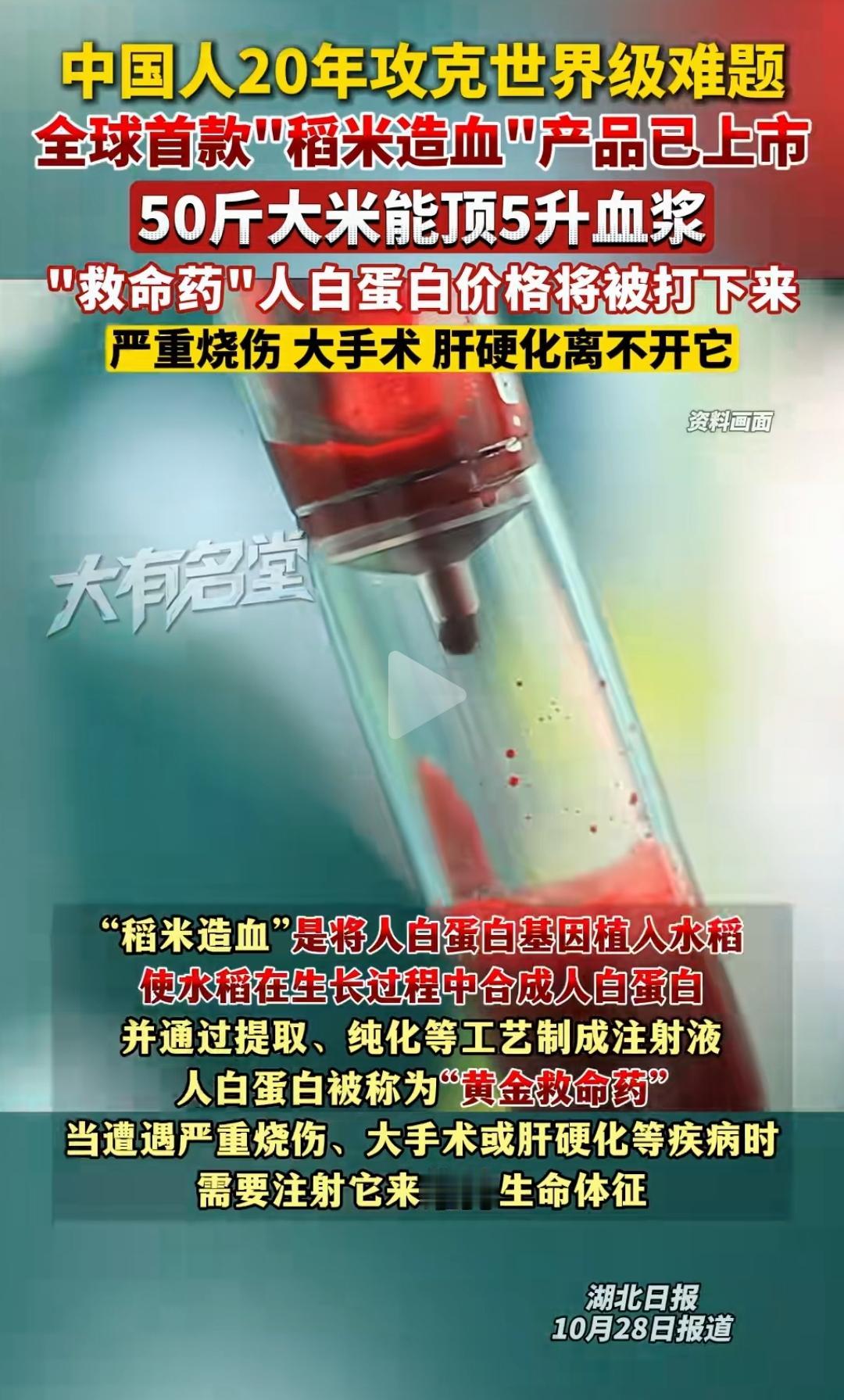

80岁英国学者扔下重磅炸弹:80 岁英国学者放话:世界乱成这样,根源终于找到了!中国做对了关键一步! 在2025年10月的伦敦,一位年届八旬、在剑桥大学讲授国际关系超过五十年的老教授,在接受BBC采访时突然语出惊人。 他说,全世界都被一团混乱包围,但这不是巧合,而是一个旧世界秩序在瓦解,一个新世界力量在重塑。 他直言不讳地指出,西方正在挣扎,而中国,已经悄然走在了正确的轨道上。 这番话一经播出,迅速引发全球舆论震动。不是因为这位学者语气激烈,而是因为他说出了太多人心里不敢说、也说不明白的东西。 他冷静地解剖了一个现实:世界正在东移,西方却还沉浸在旧梦里不愿醒来。 他说,今天的混乱,是西方自己先乱了阵脚。美国打着“让美国再次伟大”的旗号,却在筑起越来越高的经济壁垒。 关税政策一波接一波,从钢铁到芯片,从汽车到稀土,几乎没有哪个国家不曾被美国“敲打”过。这种做法,不是建设性的竞争,而是赤裸裸的恐惧反应。 他把美国这种行为比作“主场球队突然发现自己踢不过客队,却不选择训练,而是想办法改比赛规则”。在他眼里,这是典型的失衡心态在作祟。 他说,美国不是不知道市场规则,而是太习惯了当年那种“我说什么就是什么”的局面。当这种局面不再时,它选择的不是适应,而是封锁和打压。 而这种心态,正在把整个西方都拖进深渊。他指出,欧洲虽然嘴上说“自主战略”,但在关键时刻仍被美国牵着鼻子走。 俄乌冲突就是最鲜明的例子。北约早知道东扩会引发俄罗斯的强烈反应,可还是一而再、再而三地推进。 这不是糊涂,而是自以为是的地缘思维作祟。结果呢?冲突爆发,欧洲能源危机,全球粮食价格飙升,世界秩序更加动荡。 这位学者说,他并不站在哪一边。他是研究国际关系的,他只关心一个问题:谁在适应这个时代?谁在引领这个变化? 他给出的答案是——中国。不是因为中国喊得多,而是因为中国做得准。 尤其是中国的“合作共赢”思路,被他称为“这个时代最被低估的战略智慧”。他说,这不是一句漂亮话,而是实打实的行动。 他举了一个例子:RCEP的推进,让中国与东盟的贸易额突破6.5万亿元,其中三成是芯片设备和稀土材料。 今天的全球产业链,已经开始围绕中国重组,甚至是美国最不愿看到的那种方式,越南工厂用中国的稀土生产手机,再卖回美国,等于美国在间接为中国的产业链“供血”。 他还特别提及华为。他说,2020年美国想用“实体清单”让华为倒退十年,结果五年过去了,华为用7纳米技术造出了麒麟芯片,还把5G专利费收上来了。 他用一种近乎调侃的语气说:“美国原本想掐断中国的喉咙,结果反倒成了给中国交过路费。” 他认为,中国做对的那一步是:不争主导权,而争连接力。 一带一路就是一个典型。他说,西方给援助,总是带钩子;中国搞合作,只看有没有共同利益。他 说,这种不带条件的合作方式,其实才是真正的“软实力”。 港口、铁路、电站,这些基础设施才是发展中国家最需要的东西,而不是空谈“民主模板”。 他还提到一点非常关键:中国从不要求别人照搬它的模式。这正是中国模式的魅力所在。它不是输出制度,而是提供选择。 他说,西方总是要求别人变得像自己,而中国从不要求别人变得像它。这种尊重差异的发展理念,其实更适合一个多极化的世界。 他在访谈的最后说了一句极具分量的话:“西方常说,规则很重要。 但如果规则永远由一方制定,那又谈什么公平?中国没有推翻规则,而是用自己的方式让规则变得更公平。这一步,走对了。” 这句话在全球知识界引起强烈共鸣。有人说,这是对西方的一记警钟;也有人说,这是对中国的一次公允评价。 但无论如何,80岁老人的这番话,击中了很多人心中那个长久存在的问题:为什么世界越来越乱?谁在搅局?谁在修复? 他没有煽动情绪,也没有兜售意识形态。他只是用五十年的经验告诉我们:一个旧的世界观正在崩塌,而一个新的共识正在形成。 这个共识不是谁赢谁输,而是这个世界必须学会共存、共赢、共发展。 2025年2月的慕尼黑安全会议已经提出“多极化”的主题,那时很多人还以为这是口号。 但今天,连英国的老教授都承认:世界的中心正在移动,而中国正站在这个新中心的关键节点。 他甚至大胆预言:如果西方还不转变思维,未来十年,它将不得不面对一个自己无法理解的世界。而中国,已经在这个新世界中找到了自己的位置。