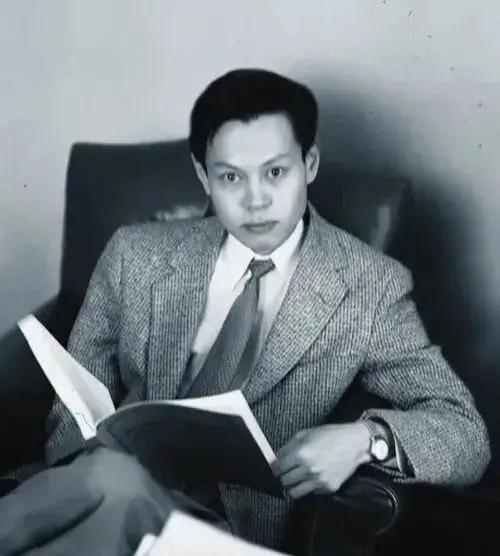

1938年中国最好的大学,也称“茅屋大学”。它培养了一批世界级顶尖人才。 这就是 西南联大。1937年7月7日抗日战争全面爆发后,北京大学、清华大学和南开大学三所学校组成了国立长沙临时大学,后因战火扩大,又于1938年春继续南迁昆明,并改名为国立西南联合大学。 校舍盖的也很粗糙,图书馆和食堂最大、房顶也最高,是盖着瓦的砖木结构房屋,最讲究;办公室和教室其次,干打垒泥墙,但是洋铁皮当顶,虽说更为耐用,下雨天雨滴敲打屋顶叮当作响,弄得学生无法安心上课;宿舍最差,干打垒泥墙,加上茅草遮顶,最简陋、寒酸,却盖得最多,成了校园风景的底色。 宿舍里没有椅子,来到宿舍的同学会坐在床边,谈天说地。宿舍外有水井,同学们可以洗漱或洗衣服。 刚搬进来时只有油灯,还没有电灯。过了半年,到了第二年的 1940 年寒假开学后,宿舍里才开始通电,陆续装了电灯。 但因为灯光较暗,最多只能算是看个人影,加上人来人往,根本看不了书。所以,除了休息和聊天的同学,在宿舍用功的人不多,大部分同学只有睡前或饭后才会回来。 尤其是晚上,就只有校舍四周旷野偶尔传来“汪汪”的狗叫声做伴了。 宿舍条件简陋,但住进去才知道,还有其他的麻烦。房顶的茅草招虫子,宿舍中还有蚊子和臭虫,让人防不胜防。 因此,宿舍里常有同学突然的叫声,往往就是碰到了虫子,不是去打,就是被咬。而且,没有玻璃的窗子也有苦恼,冬天四面透风,夏天蚊虫长驱直入,还会有小偷从窗口探进身子来拿东西。 宿舍灯暗教室晚上也没有灯,图书馆就是学生们晚上自习的地方,因为僧多粥少。往往是找不到位置。 有的学生天没亮就去图书馆门口排队,当开门的那刻一拥而进,有的眼镜挤掉了,有的手里东西挤没了。大家不当回事仍往里挤。 也有的学子在图书馆找不到地方,就到校外的茶馆借光学习,时间长了老板赶都赶不走,后来索性不赶了。 这些学生有的三五成群点一杯便宜的茶,于是在一起讨论知识,谈天说地海阔天空。 在这所“茅屋大学”里,他们的求知欲望非常强烈。当年杨振宁是1938年考入西南联大,在里面学习了六年。 战火中的西南联大是中国最好的大学,在其存在短短八年时间里,培养了无数世界级以及国内顶尖人才。