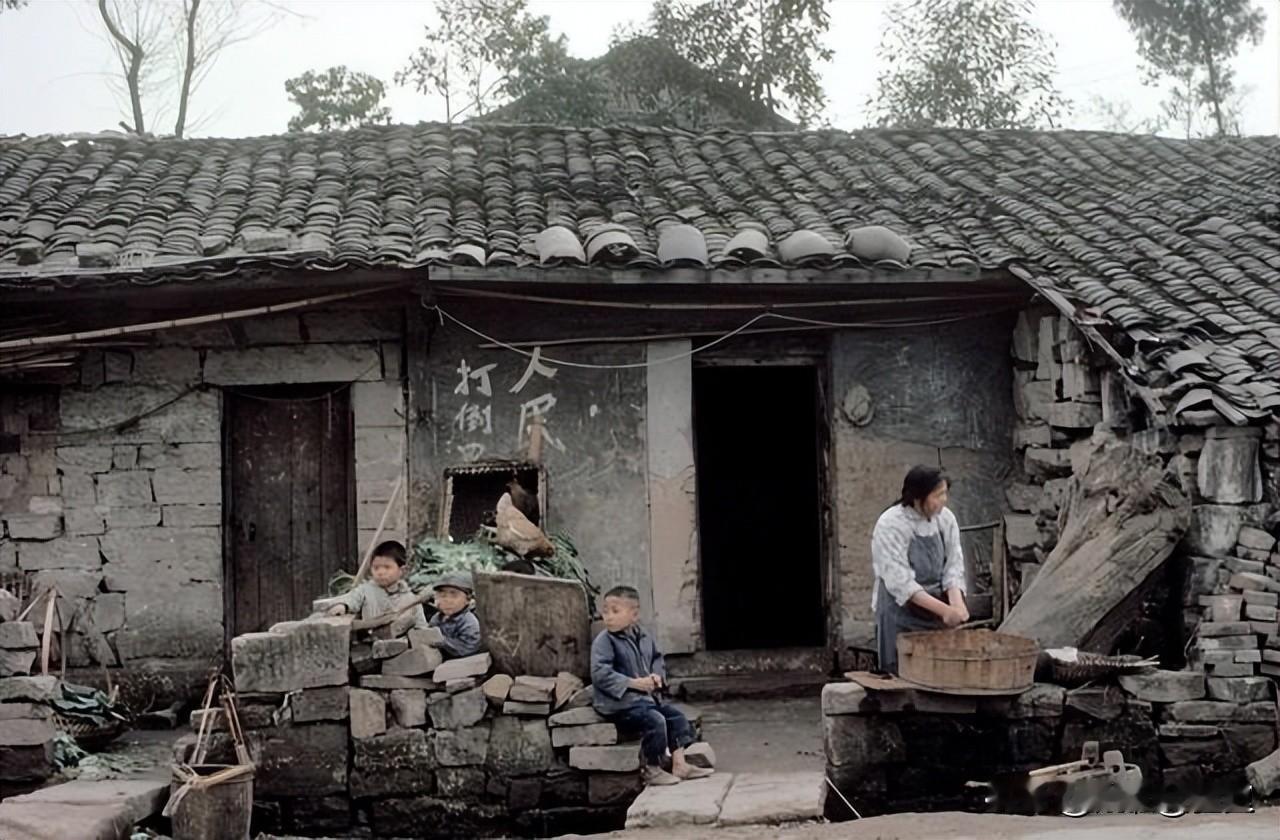

70年代生产队夜晚的真实生活,只许看不许哭,经历过的都五十了吧。[大侦探皮卡丘] 天刚擦黑,生产队的一天还没结束,男人们扛着锄头往家赶,虽然浑身酸疼,心里却踏实,今天的工分稳了。 女人们更忙,她们白天跟男人一样下地干活,傍晚回家围裙一系就钻进厨房,一边盯着锅一边喊娃吃饭,心里还盘算着晚上开会要带什么针线活。 农忙那阵子更紧张,“歇牛不歇人”是死规矩,太阳一落山男人们揣上馍馍又往地里去,早些年靠煤油灯和月亮照明,后来有了头灯,割稻子的声音能持续到后半夜。 女人们也不闲着,要么去地里送水送饭,要么在家蒸干粮备第二天的口粮,那股子拼劲儿,就跟地里的庄稼一样实在。 打谷场边的窝舍里,守夜人开始了整晚的活计。 窝舍简陋得很,土坯垒的墙,墙缝透风,冬天冷夏天潮,蚊子成群往脸上扑,但没人抱怨,守的是全队人的命根子。 队里想了个防盗的聪明办法,石灰印盒,队长和保管员傍晚用装满生石灰粉的木盒在稻堆上压出白色印记,守夜人每隔一两个时辰打灯检查,印记要是被动过就得马上报告。 晚饭后是队里最热闹的时候,社员们端着碗往队长家院子聚,搬板凳马扎甚至抱块石头,围成一圈,中间挂盏煤油灯,昏黄的光把大家的脸照得暖烘烘的。 开会先安排明天的活,队长拿着小本子,根据地块和人手分派任务,三五句话就捋清楚,大家竖着耳朵听,怕漏了自己的活。 队里还趁开会办扫盲班,村里老先生或知青当老师。 大人们白天累得胳膊都抬不起来,晚上还硬撑着来识字。 有人用树枝在地上反复写,有人回家让孩子教,多认一个字就能自己看化肥说明书,不用老求人。 妇女们开会总拎着针线笸箩,趁空补衣服纳鞋底。 这些针线活攒多了能换点钱或换盐巴火柴,算是家里的外快,虽然不多但顶用。 村里放露天电影,整个生产队跟过年似的。消息一传开,孩子们满村跑着喊,大人们盘算着叫邻村亲戚来看。 电影开演全场安静,换片子的空档场子又热闹起来,大人们聊剧情,孩子们追着打闹。 从《地道战》到《小花》,这些片子让男人们看得热血沸腾,让女人们偷偷抹眼泪。 谁家有收音机,晚上准围满邻居。主人把收音机搁院子里,调台放《东方红》时大家都安静下来。 不管是新闻戏曲还是评书,都听得入神,评书连播那阵子天天有人准时来蹲守,少听一集心里都不得劲。 孩子们的快乐更简单,没电影没大戏的晚上,他们就在胡同里疯跑,捉迷藏丢手帕跳皮筋,笑声穿透夜空,直到被大人喊回家才恋恋不舍地约定明天再玩。 那时候邻里关系特别实在,大家住一个院,家家户户门都敞着,串门跟走自家屋一样。 谁家有急事喊一声邻居就来搭把手,这种互帮不是欠人情,是一家人该做的。 很多人家晚上不关门,不是不防贼,是觉得没必要。 家家条件差不多,最值钱的不过是收音机和粮食,那种互相信任的劲儿现在很难找回来了。 那些年虽然物质匮乏,日子过得紧巴巴,但人和人之间的温度是真的。 煤油灯下的会议,银幕前的兴奋,邻里间送馒头的热乎劲儿,这些都深深刻在经历过的人心里。 现在灯火通明娱乐遍地,那种集体生活的热闹和邻里守望的温暖却很难再找回来。 不是说过去就比现在好,而是那时候人们虽然穷,但心里装着的希望和对未来的劲头,格外让人怀念。 网友热评: “破防了家人们!我爹说他那会儿最盼着放露天电影,搬个砖头就当沙发,正面看腻了还能溜达到反面看,还不用加钱,这VIP体验绝了!” “那时候是真穷,但也是真开心!全村娃娃一起藏猫猫,谁家晚上做点好吃的,香味能飘半条街,邻居家小孩都能蹭上一口。现在对门住着谁,我都不清楚……” “我娘说,她们妇女晚上开会都拎着针线笸箩,纳一双鞋底能换几毛钱,给娃买本子铅笔。那会儿的‘外快’都是一针一线熬出来的,现在的年轻人怕是想象不到。” “什么石灰印盒、守夜人,太真实了!那会儿粮垛上盖个红章就没人敢动,比现在的监控还管用。人心淳朴,讲的就是个信任和脸面。” “好家伙,看完感觉那会儿的‘007’才是真硬核!白天抡锄头,晚上推碾子,夜里还得守粮食。不过说真的,汗臭味里飘着的人情味,现在香水味里都找不回来了。” 如果让你选择,你最想把70年代生产队生活中的哪一种感觉带回到现在的生活?快来评论区聊聊吧! 参考资料 齐鲁壹点(当代散文:难忘在生产队的岁月 )2021.12.08 齐鲁壹点(生产队里写工分 )2022.01.23 齐鲁壹点(岁月如歌I难忘的露天电影)2022.09.07

山幽风柔

真实!