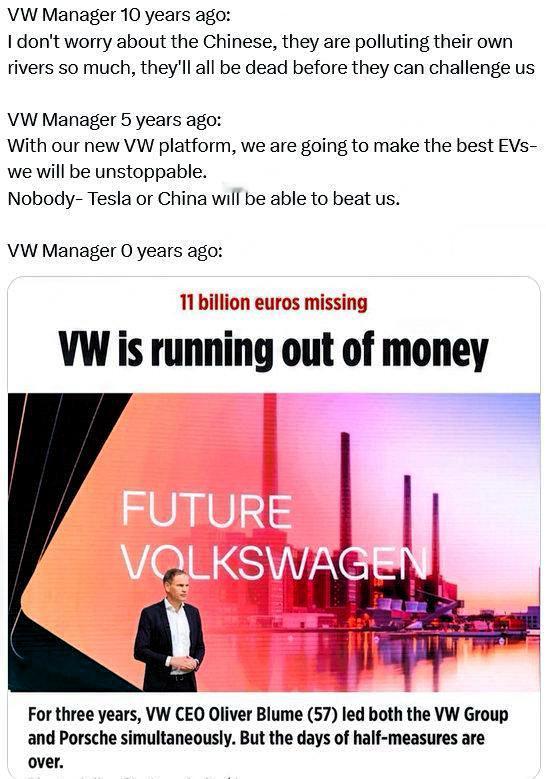

德国媒体近期的操作让人看傻了眼。一边指责自家车企依赖中国自找苦吃,一边却对曾经的巨额利润绝口不提。 事情得从德国汽车工业的困境说起。大众、宝马等车企近期接连陷入芯片短缺的麻烦,生产进度受阻,销量下滑明显。这一切的导火索,是中荷之间关于芯片企业的纠纷,德国车企成了被波及的“池鱼”。 可让人意外的是,《南德意志报》《莱茵邮报》等德国媒体没有同情车企的处境。反而笔锋一转,把矛头对准中国,声称德国错在“把中国想得太好了”,还说北京不是德国的伙伴,对华政策彻底失败。 回溯几年前的场景完全不同。2015年中国公布“中国制造2025”计划后,德国汽车企业在中国市场迎来黄金期。大众的车型常年占据销量榜前列,宝马、奔驰的高端车型更是供不应求,财报上的利润数字一年比一年好看。那些年,德国车企靠着中国市场赚得盆满钵满,从未有人抱怨“依赖中国”。 德国当年也推出了“工业4.0”战略,和“中国制造2025”在智能制造、数字化转型领域的目标高度相似。只是如今德国的战略推进缓慢,早已没了当初的声势,而中国却在相关领域不断突破。 德媒对两者的解读却截然不同。把中国的产业升级计划说成“威胁”,却对自家战略的停滞避而不谈。这种双重标准的背后,是对中国发展的认知偏差。 德国汽车在中国市场的销量占全球总销量的30%至40%,中国市场的表现直接影响这些企业的全球排名和研发投入。除了汽车,德国的机械制造、化工产品等优势产业也高度依赖中国市场。这种相互依存的关系,本是双边关系的稳定器,却被德媒扭曲成“中国的胁迫”。 对比美国对华为的封锁就更清楚。当年美国迫使台积电断供华为时,德国媒体集体沉默,甚至附和美方“基于安全考量”的说法。如今中国对稀土等关键原材料实施出口管制,德媒却立刻跳出来指责“经济胁迫”,态度反差之大令人咋舌。 德国对华政策的转变也能看出端倪。从施罗德时代的“以贸易促转变”,到默克尔时代的“价值观与利益并重”,再到如今默茨时代的“制度性竞争对手”,几十年间定位不断变化。这种变化的背后,是中国从后来者成长为竞争者,甚至在部分领域实现超越后,德国精英阶层的心态失衡。 贝塔斯曼基金会的研究显示,过去5年德国媒体对华报道的负面比例从28%飙升至63%。情绪化的报道已经影响到对华政策的理性制定,让德国陷入认知误区。 德国真正的问题不在中国。而是没能摆脱非黑即白的思维,不愿承认多极化世界的现实。当年推动空客挑战波音时,德国靠的是踏实研发和精准政策。如今面对中国竞争,不反思自身不足,反而靠媒体写“小作文”甩锅,根本解决不了问题。 德媒的抱怨,本质是对失去主导权的不甘。沉浸在“把中国想得太好了”的自虐叙事里,只会让自己困在认知牢笼中。 黑格尔曾说“人类从历史中学到的唯一教训,就是人类无法从历史中学到任何教训”,这话用在部分德国人身上似乎很贴切。他们不是读不懂历史,只是不愿正视自己的问题。 德国该做的是拿出务实态度,而非沉溺于对立思维。继续这样下去,受损的只会是德国自己的产业和利益。