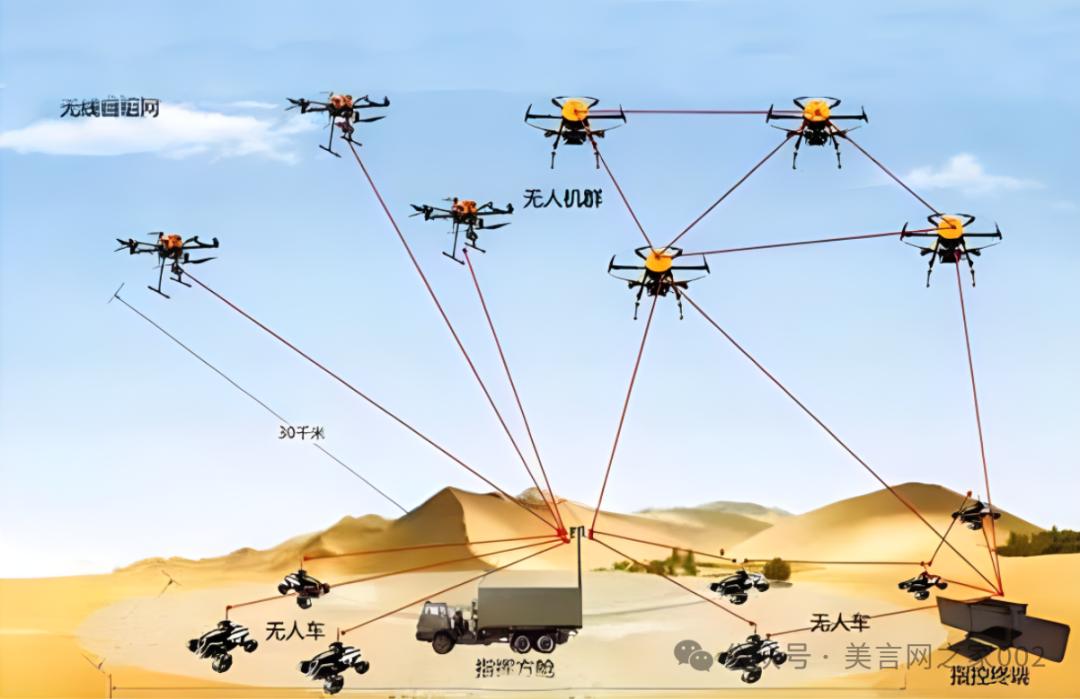

《我军全面无人作战体系的硬核实力与时代震撼》 西北戈壁,300架无人机0.3秒战术重组,与50台“机器狼”构建全域打击网络;两栖滩头,无人装备协同实现“零伤亡”突破防御。这并非科幻,而是我军全面无人作战体系实战演练的真实场景。该体系以智能算法为中枢、数据链路为血脉、多域装备为肌体,全方位展现中国军队智能化跃升,改写战争规则。 多域协同:打破空间界限的体系架构 我军无人作战体系核心优势在于全域协同能力,打破传统作战空间割裂与军种壁垒。陆上,“机器狼”无人作战平台以25公里越野时速快速突进,多模传感器在复杂环境下精准识别目标,200毫秒响应指令。配合单兵武器,将步兵班作战半径从500米拓展至1500米,火力密度提升200%,高原山地演练中创下单台“机器狼”配合3名士兵摧毁敌火力点纪录。 空中维度,“高低搭配、梯次协同”格局初显。“长鹰 - 9”中高空长航时无人机连续40小时执行侦察、电子干扰任务,合成孔径雷达穿透云层,地面目标识别精度达0.5米;FPV无人机蜂群以低成本、高灵活优势,承担近距离突击任务,东部战区演训中,20架集群8分钟完成对6个装甲目标精准打击,命中误差不超过0.8米。 海上,无人艇集群具备“围猎式”协同能力,12艘无人艇3分钟构建半径5公里防御圈,配合驱逐舰雷达实现立体拦截。某次反潜演练中,与舰载直升机协同,将目标发现时间缩短60%。 更重要的是,不同域装备通过军用5G与北斗三号定位系统构建统一数据链路,实现“侦察 - 决策 - 打击 - 评估”闭环。2023年东部战区联合演训中,“无人机锁定目标—舰艇发射防空导弹拦截—地面无人车清剿残余”的跨域协同场景上演,作战流程耗时较传统模式缩短80%,改写传统空间规则。 智能自主:全链条可控的技术壁垒 体系的硬核实力源于全链条技术自主可控。智能决策层面,分布式人工智能系统可同时处理数十个传感节点海量数据,自动完成战场态势研判等任务。某次复杂电磁环境演练中,面对12种电子干扰,3秒内筛选出关键目标,将OODA循环时间压缩至秒级,远快于传统模式。 装备性能突破显著。“机器狼”采用自主研发军用级抗干扰芯片,可抵御高强度电磁压制,轻量化陶瓷复合装甲重量降低40%,能有效抵御7.62毫米穿甲弹攻击;模块化电池设计,单次续航2.5小时,配合备用电池可实现6小时持续作战。集群控制技术上,分布式智能算法支撑无人机群“自愈能力”,即使3架被“击落”,剩余机体2秒内自动重组,强电磁干扰环境下集群命中率保持98%以上,达国际领先水平。 成本控制能力更具战略意义。我国“机器狼”单价仅数千元人民币,美军同类型“多用途战术运输机器人”单价高达7万美元。目前,我军部分合成旅已实现“班班有无人装备、排排有集群系统”配置,“低成本、高量产”优势构建非对称作战优势。 实战导向:重塑作战范式的效能释放 无人作战体系实力需在实战化场景中检验。如今,我军无人装备从“支援配角”转变为“攻坚主角”。两栖登陆中,构建“梯次突破”新战术:无人破障车破除障碍,“机器狼”锁定火力点并引导自杀式无人机打击,运输型无人平台输送物资。某次演练中,12分钟开辟3条登陆通道,全程无人员暴露,破解传统滩头作战“伤亡魔咒”。 城市巷战与反恐任务中,无人装备优势凸显。微型侦察无人机可通过窗户等进入建筑内部实时传输画面;“机器狼”在狭窄街道灵活移动,搭载非致命武器制服恐怖分子。边境管控领域,无人巡逻车与系留式无人机配合,24小时不间断巡逻,红外传感器1公里外识别人员活动,配合反无人机系统形成防控网,降低边防士兵压力与风险。 防空反导领域实现突破。“重型倚天”防空战车搭载相控阵雷达,可同时跟踪20个空中目标,配合无人防空导弹发射车构建“远中近”三段式防御体系。某次防空演练中,成功拦截8架模拟巡航导弹与12架无人机,拦截成功率达100%,展现强大立体防御能力。 战略赋能:筑牢安全屏障的时代价值 我军全面无人作战体系超越战术层面,成为维护国家主权、安全、发展利益的战略支撑。主权防御领域,无人集群以“点穴式打击”震慑分裂势力与外部干预:台海演训中,无人机群模拟精准打击关键目标,传递“全域慑控、随时能战”信号;南海维权时,无人艇集群“非接触”驱离非法船只,维护海洋权益。 非传统安全领域,无人装备作用突出。2022年四川泸定地震救援中,无人机勘察地形、无人直升机输送物资,搭建“空中生命线”。同时,无人作战技术反向赋能民用,抗干扰芯片优化工业控制、集群算法提升物流效率、智能传感器推动自动驾驶,形成“国防-民用”良性循环,助力经济高质量发展。 从戈壁到南海,从高原到城市,这一体系以硬核实力改写战争规则、守护国家安全,标志我军迈入智能化作战新时代,以“中国智造”为世界和平稳定提供新可能,成为国防现代化建设的鲜明名片。