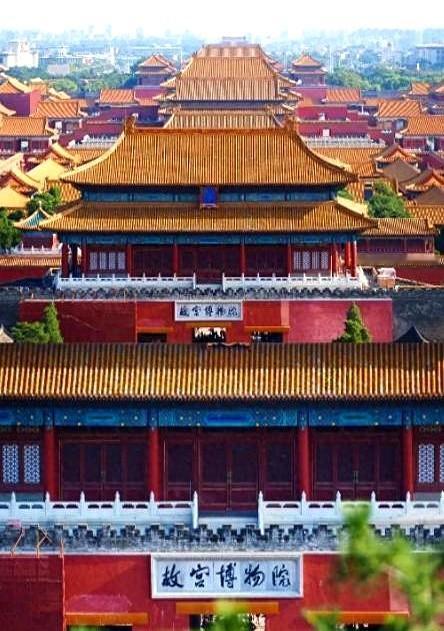

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出? 故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了? 故宫每年门票就可以卖出去二十多亿,那么国家为何还要对它进行大批量的贴补。 原因其实很简单,因为故宫的精美背后有着极高的维护成本。 以2020年为例,当时养心殿的大修花费高达3.2亿元。 而在2016年修复太和殿时,仅地面用的3800多块“金砖”,就耗资了8600万元。 这里的每一块砖都需耗费整整一年的时间制作,且要经过29道复杂的古法工序。 这些砖从苏州运至故宫,每块成本高达2.3万元,而这仅仅是地面部分的费用。 至于建筑内部的榫卯结构以及精选的木材,成本更是普通现代建筑的数倍甚至十倍以上。 如果说建筑修复是一种“静态投入”,那么文化文物的维护则是动态投入。 康熙时期一只青花碗在修复时碎成了二十多片,仅黏合剂的花费就达到了26万元,足见对文物复原工艺和成本的要求有多高。 一些小型零件,例如古董钟表中的指甲盖大小的零件,仅修复费用就足够买下一辆电动车。 而为了保证这些文物的稳定保存,故宫的恒温恒湿库房24小时运行,其设备成本动辄数百万元。 这些文物的维护,实际上已经远远超出了一般人的认知。 除此之外,故宫还面临着现代安全和环境的严苛要求。 安保上的投入堪称天文数字,年度预算高达6.8亿元,用于安装4800多个定制摄像头,这些摄像头每个价格约1.2万元,既要耐低温又不能损害古建筑结构。 负责安保的300多名专业人员中,半数必须懂文物,薪资也因此高出普通保安50%左右,仅这一项的年工资支出就达到2.1亿元。 环境维护的成本同样惊人。 雨季时,角楼的智能排水系统安装费用高达9800万元。 每天凌晨四点开始,600多名保洁人员用专门的软毛刷清洁地砖,以确保地面不受伤害,连工具费用一年就要花费3800万元。 同时,故宫里的186棵古树也需要专业养护,为其施用发酵黄豆肥料等,每年的绿化维护费用居然高达2.1亿元。 在文物保护和环境维护之外,故宫还在不断推进数字化建设。 为了让《千里江山图》实现3D互动展览,仅高清扫描就花费了360万元,使用的还是德国进口设备。 即将于2024年上线的“故宫VR游”项目,软件开发费用竟然达到8200万元,而每年的服务器运营和带宽费用就需要3.5亿元。 数字化项目的巨大投入不仅是一次性支出,更是一个长期的、持续不断的过程。 综合计算,故宫每年的支出从古建筑维修、文物保护,再到环境维护与数字化服务的投入,总金额高达五六十亿元。 如此来看,故宫的营收根本不足以覆盖这些支出,单靠门票和文创收入显然无法支撑其各项运营的庞大开销。 因此,用普通单位的“盈利亏损”标准衡量故宫的运营状态显然不成立。 国家对故宫的资金支持不仅仅是经济层面上的权衡,更是对文化遗产保护的重视。 故宫不仅是一座历史悠久的建筑,更是中华民族文化传承的重要载体,其意义和价值早已超越了经济范畴,是值得代代传承的精神象征。 我们不禁要思考:是否每一份为文化遗产保护所付出的努力都应计较成本? 在这座屹立近六百年的宫殿里,建筑的细节和文物的价值早已超越了简单的货币衡量。 这种对文化传承的持续投资,是对历史的致敬,也是对未来的馈赠。 那么您是如何看待故宫的巨额花费的? 文化保护与经济效益之间,您觉得哪个更重要? 欢迎在评论区与我们分享您的观点! 信源:1.故宫,你这么“缺钱”?-澎湃新闻客户端