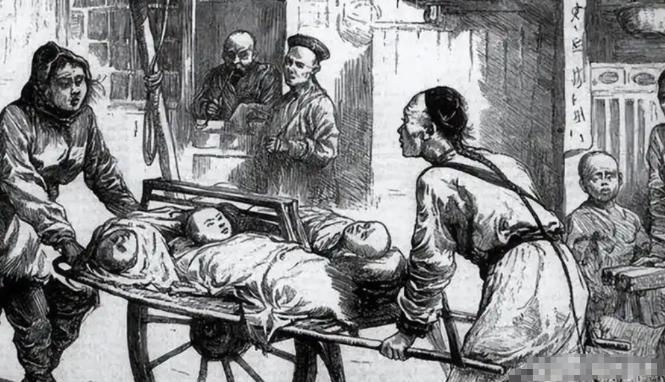

“早揭秘了:平均270年就出现1次小冰河期的大气候,导致中国一个朝代很难突出300年!明朝最惨,小冰河期长达70年! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 明朝的崩溃,听起来好像是政治、经济和社会失衡的必然结果,但如果你从气候的角度看,这一切的根源可能就藏在天气变化中。 很多人可能没意识到,历史上有一段时间,天气变化直接影响了一个帝国的命运,我们熟知的“寒潮”可能是自然灾害,但对明朝来说,这可不仅仅是“天气不好”这么简单。 它是一次无形的“压力测试”,一个冷灾让整个王朝的脆弱暴露无遗,直到它最终崩溃。 明朝的后期,特别是天启和崇祯年间,气温骤然下降,进入了历史上被称为“小冰河期”的冷期。这个冷期并非偶然,而是一个约每270年就会出现一次的自然周期。气温的骤降直接影响了农业,特别是那些依赖农田为基础的帝国。 你想想,陕西、山西、河北这些地方的黄土地干裂,庄稼颗粒无收,土地不再温暖滋养生长,百姓无粮可食,南方的福建、江西等地,夏天的霜雪也让一切变得极为诡异。可以说,冰冷的气候是明朝灭亡的“隐形杀手”。 寒冷的天气不仅让农田颗粒无收,还引发了更深层次的社会危机,粮食供应中断,南方的漕运系统也被彻底阻断。黄河的冰封成为常态,这直接影响了帝国运转的生命线——粮食的北运。 你能想象吗?运输粮食的船只在冻得无法动弹的运河上难以行驶,连“黄金通道”都被严寒切断,经济体系彻底崩溃。此时,百姓和军队都陷入饥荒与冷灾的双重困境,连官员也没办法依靠粮仓救急,灾难就像雪球一样,越滚越大。 明朝的政府没有能够及时应对这种“天灾”,虽然他们曾试图通过引入高产作物如玉米、甘薯来缓解粮食短缺问题,但受限于技术和种植面积,这些措施始终没有带来真正的改变。 再加上官员的腐败,赈灾的资金也极其有限,军队的调动也异常缓慢,导致明朝在危机中处于完全瘫痪的状态,作为一个农耕社会的王朝,明朝的根基已经被自然灾害逐渐摧毁,粮食短缺和资金枯竭让国家的“脉搏”越来越微弱。 随着粮食短缺、气候严寒,社会开始出现剧烈的动荡。民众无法忍受饥饿和寒冷,开始爆发暴力事件,官军在边境守卫时,也因饥饿而暴力抢掠百姓,社会秩序几乎崩溃。 在这混乱中,张献忠、李自成等人崛起,他们原本是些不起眼的小股叛军,但随着饥荒和冷灾的蔓延,越来越多的绝望民众加入了他们的行列。这些原本不起眼的乱兵,借着民变和饥荒,迅速壮大起来。说白了,他们能崛起,并不是因为军事才能有多强,而是整个社会的崩溃让民众没有其他选择,只能投身其中。 不止内部动乱,外部的压力也与气候恶化紧密相关。北方的游牧民族由于草原缺乏食物,纷纷南下抢掠,边疆的防御力量因寒冷而无法有效反应。 这个时候,明朝的军队战力大打折扣,尤其是在寒冷的天气里,马匹无法行动,防御体系彻底瘫痪,两线作战,内忧外患,让明朝在寒冷和压力的双重夹击下陷入了绝境。 明朝的崩溃并非孤立事件,历史上像汉朝、唐朝等多个强大帝国都未能跨过三百年的大关,这些帝国的灭亡,都有一个共同的背景——气候变化。 过去的五千年中,每当气候剧烈波动,王朝往往会遇到巨大的挑战。那些大规模的天灾和气候变化让农业、经济、社会体系几乎垮塌,最终导致了帝国的崩溃。 不过,值得注意的是,清朝虽然也经历了小冰河期的严寒,但它恰好在气温回升的尾巴进入中国,这给了它一些喘息的空间。然而,清朝并没有意识到气候回暖的机会并不持久,它依然延续了“重农抑商”的政策,在工业革命的浪潮面前,最终未能适应全球气候和经济的大变局,对此,大家有什么看法呢?