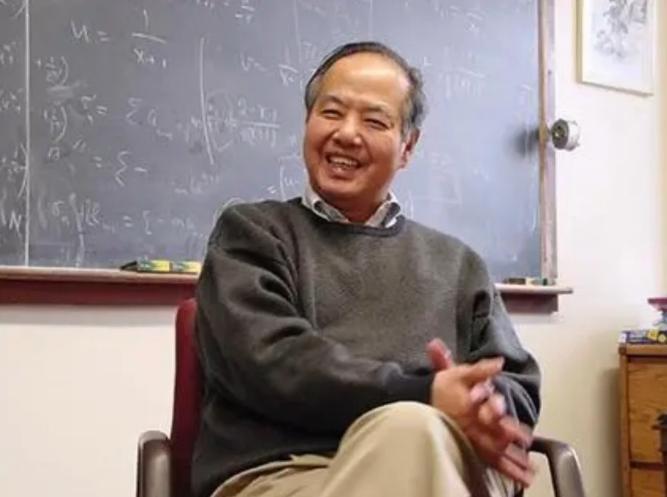

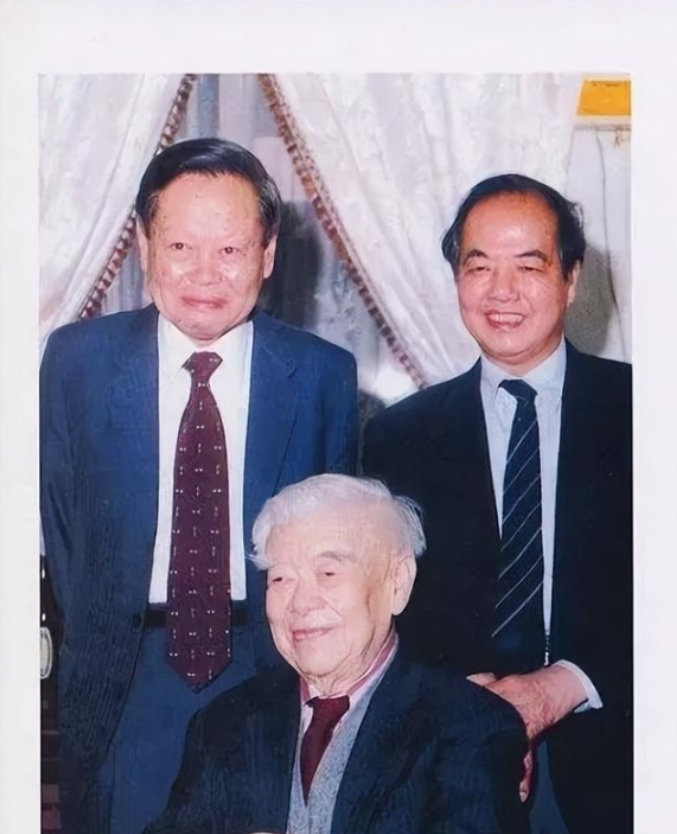

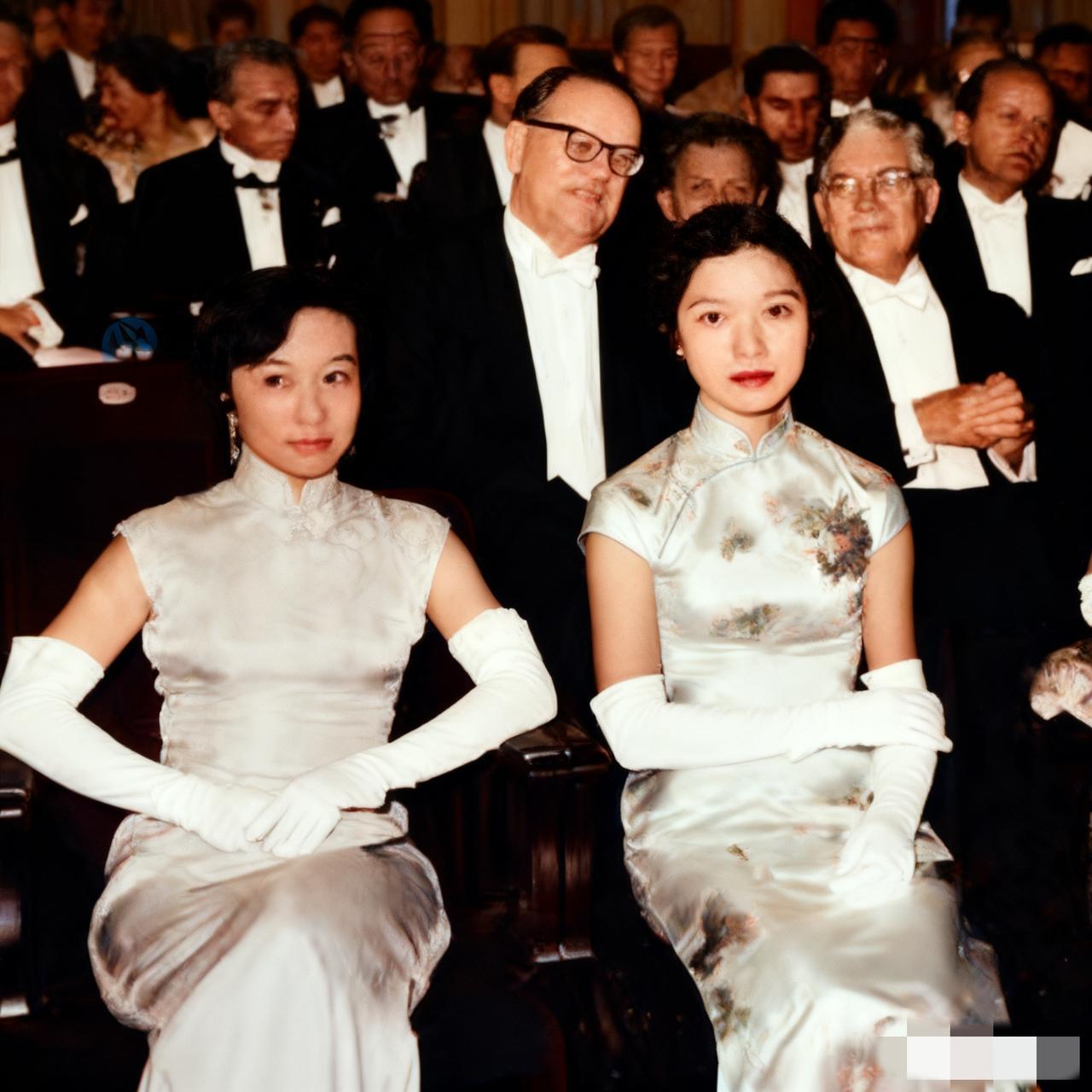

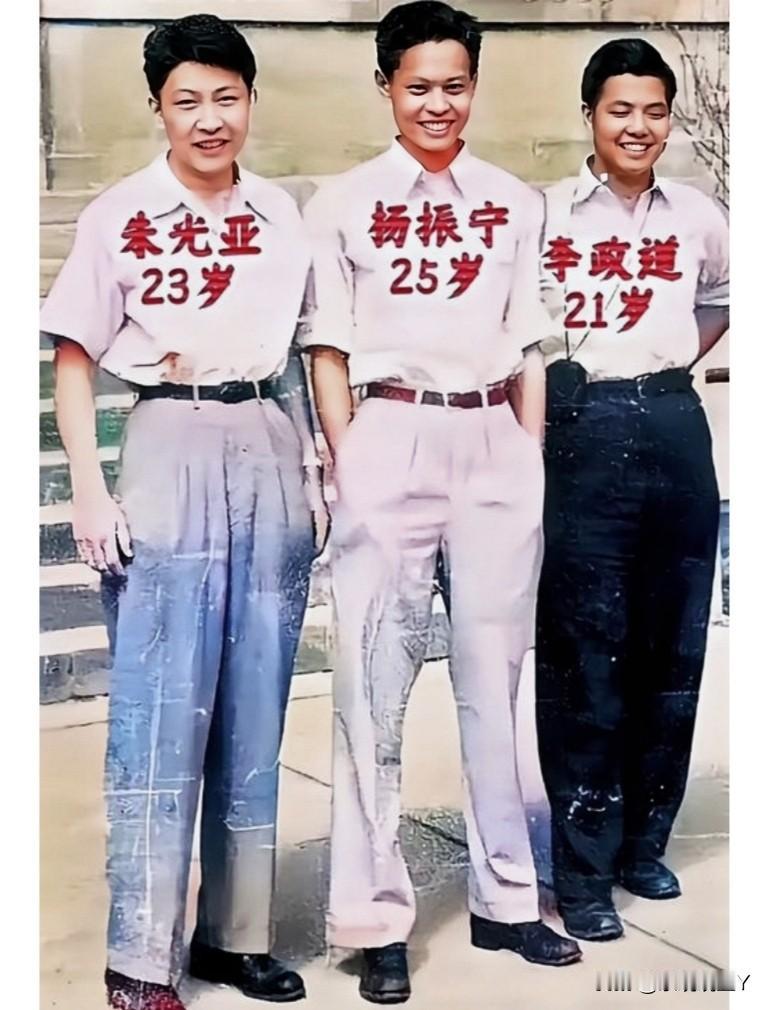

1946年,老师突然问到:“太阳中心的温度是多少?”李政道脱口而道:“我从书上看过,大概1000万度。”老师费米听完批评他:“你这样是不行的!” 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1946年的春天,芝加哥那天的教室里,年轻的李政道坐在实验台前,心里有点忐忑。 他才从战乱的中国辗转来到美国,还没拿到大学文凭,靠着一纸推荐信被芝加哥大学收下做非正式生。 能被诺贝尔奖得主费米亲自带,已经是意外的幸运,可没想到,这幸运的第一天,就来了当头一棒! 导师费米在课堂上,忽然抛出一个看似随意的问题:“太阳中心的温度是多少?” 李政道心想,这个问题简单啊,书上写过,大概一千万度,于是他几乎没犹豫就答了出来,费米听完点点头,什么也没说,只淡淡来了一句:“你这样是不行的。” 这句话比芝加哥的冷风还冷,李政道脸红到耳根,不知道自己到底错在哪儿,后来他才明白,费米不是嫌他答错,而是嫌他没想过,科学不是背答案的游戏。 一周后,费米竟亲自做了一件看似傻气的事,他在实验室里忙活了整整七天,锯木、刻刻度、调平衡,最后做出了一把六七英尺长的计算尺。 这是全世界唯一一把专门用来算太阳温度的尺子,两人对着那把巨尺推算了一遍公式,一步步算下来,结果真的差不多是一千万度。 李政道有点震惊,原来知识并不在书上,它藏在那些自己推出来的数字里。 那一刻起,他对科学的理解彻底变了,以前他觉得聪明就是能记得多、答得快,后来他明白,聪明不值钱,思考才值钱。 费米用一周的手工课,教了他一辈子的道理:别做知识的搬运工,李政道的思考方式就此被改写。 他开始刻意训练自己不去照搬,每次遇到问题都要从头推一遍,为了验证一个热力学公式,他曾连续三天守在仪器旁,盯着一串串数据像盯着生命信号一样,那段时间,他在实验室的存在感大概比在宿舍还高。 费米看在眼里,偶尔会露出一个微笑,那种笑不是夸奖,更像一种终于入门了的欣慰。 几年后,李政道凭着这股较真劲,一步步闯进粒子物理的最前沿,1956年,他和杨振宁提出弱相互作用中宇称不守恒的理论,改写了人类对物理世界的理解,也赢得了诺贝尔奖。 那时他才三十一岁,领奖台上的灯光很亮,可他心里想的仍是那句冰冷的提醒——“你这样是不行的!” 很多人拿奖之后就松了口气,但李政道没有,他的求证病越发严重,从1949年到2010年,他写了三百多篇论文,涉猎核物理、量子场论、天体物理等多个领域,几乎每一个方向都留下了痕迹。 中国科学院院士张杰曾说,除了他自己拿的那次诺奖,他的研究还为另外五项诺贝尔成果打下基础,这话不夸张,因为他从不满足于听说,只信“我算过”,而那种不照搬的精神,后来被他带回了祖国。 七十年代末,他看到国内科研人才断层,急得直拍桌子,于是他提议办少年班,让那些脑子里冒火花的孩子早点接触科学。 又搞了CUSPEA计划,把上千名中国学生送去北美顶尖大学深造,再后来,他推动建立博士后制度、设立国家自然科学基金。 这些制度听起来枯燥,但几十年后,它们成了无数科学家的起跑线。 很多人以为这些项目背后有强大的国家支持,后来才知道,最初的经费是他自己掏的,李政道不太爱说这些,只觉得能做点事,比拿奖更实在。 2024年,他在旧金山离世,享年九十七岁,几个月后,骨灰运回苏州与夫人合葬。 他用六十年的时间,回答了当年费米的那一句:你这样不行!现在看来,他行得很。

蝶雨&幻星

确实不行