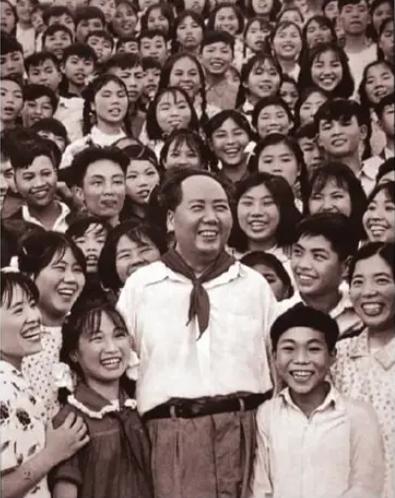

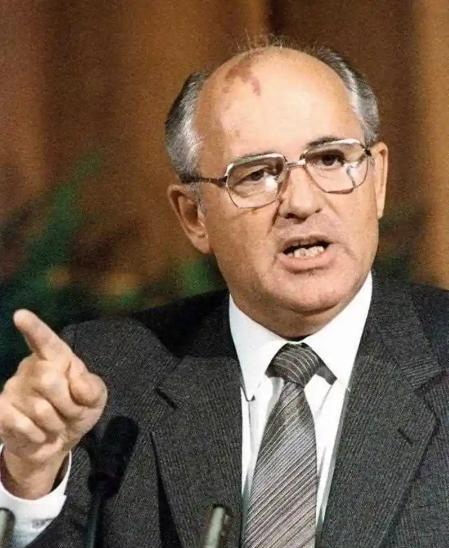

苏联为什么斗不赢美国?你以为的苏联是败在美国手上,实际上苏联并不是斗不赢美国,而是斗不赢中国,从本质上讲,是苏联先对不起中国,才导致失去了中国这个潜力最大的“朋友”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 二战结束后,美国迅速崛起为全球唯一的经济超级强国,而苏联则凭借庞大的军事力量和意识形态扩张能力,与美国形成了两极对峙。 理论上,苏联在军事力量、核武库、国际盟友网络等方面,都具备与美国抗衡的能力。然而,这种抗衡能力在缺少战略盟友支持的情况下,很容易被消耗殆尽。 中国在这一时期,是世界上人口最多、潜力最大的国家之一。1950年代初,中苏同盟刚刚建立,苏联不仅提供了大量经济援助、技术支持,还在政治和军事上给予新中国巨大的背书。 如果苏联能够妥善维护与中国的关系,把中国牢牢当作战略盟友,其全球战略布局会因此变得轻松得多。 中国的庞大人口、丰富资源、地理优势和独特的战略位置,完全可以作为苏联抗衡美国的重要支点。 但历史的进程并非如此。苏联在与中国的合作中,逐渐暴露出霸权主义倾向。赫鲁晓夫上台后,苏联对中国采取了高高在上的态度,试图在意识形态、技术援助甚至国际事务上对中国进行控制。 这种“兄弟国家”的姿态掩盖了明显的高压和轻视,中国深感不满。两国在意识形态上的争执、在国防和科技上的争夺,让原本的战略同盟逐渐转变为摩擦与对立。 到了1960年代,苏联撤回了在中国的大批技术专家和援助项目,中苏关系彻底破裂。这一动作不仅使中国在经济建设和科技发展上遭遇暂时瓶颈,也让苏联失去了一个在东亚和全球战略中具有巨大潜力的盟友。 更重要的是,这意味着苏联在对抗美国的过程中,不再能依靠中国提供的人力、资源和战略纵深,只能单打独斗。 失去中国支持后,苏联在全球范围内不得不面对两线作战的困境。西线,美国及北约的压力如影随形;东线,日本、东南亚和中国的战略独立使苏联难以形成可靠的远东支撑。 为了维持与美国的军备竞争,苏联投入了大量资源建设核武库、常规军力和卫星系统,导致经济负担极其沉重。 可在这时候,经济体制僵化、计划经济效率低下,使得苏联难以在高消耗的军备竞争中保持可持续发展。 不仅如此,苏联在国际舞台上也因为失去中国而陷入孤立。原本可以依靠中苏联合,扩大社会主义阵营的影响力。 但中苏决裂后,中国逐渐走向独立自主的外交路线,并在20世纪70年代开始缓和与美国的关系,实施改革开放。 苏联原本希望的全球战略伙伴关系彻底被打乱,盟友分散,国际影响力受限。这种战略孤立,进一步削弱了苏联对抗美国的综合实力。 换句话说,苏联失败的深层原因不是自身能力不足,而是战略盟友的缺失和国际战略布局的失误。美国固然强大,但它并不是不可战胜的对手。 如果苏联能够与中国保持稳固、互信的合作关系,不仅能够在经济和技术上得到支持,也可以在东亚形成对美国的有效牵制。失去中国,使苏联不得不在全球范围内独自承担军事压力和经济负担,加速了自身的衰退。 历史总是充满讽刺意味。苏联一手扶持中国崛起,却在关键时刻因为傲慢和霸权心态失去这个最重要的盟友。 失去中国的战略支撑,意味着苏联在冷战中永远无法实现对美国的真正制衡。最终,经济困境、军备消耗和国际孤立汇聚成不可抗力,促使苏联在冷战结束前夕走向解体。 这其中还有一个值得深思的教训,国际战略布局中,盟友的重要性远远超出单纯的国力对比。无论经济多么庞大、军事多么强大,如果失去了关键盟友的支持,战略压力会成倍增加。 苏联败在与中国的关系上,也给今天的国际关系提供了启示:尊重盟友、平等合作和战略信任,是维持长期国际竞争力的重要基础。 苏联之所以斗不赢美国,并非因为自身力量不足,而是因为战略盟友流失,尤其是失去了中国这个潜力巨大的朋友。 失去中国后,苏联被迫承受两线作战的压力,经济迅速消耗,国际孤立加剧,最终导致冷战失败和解体。 如果苏联在历史关键节点选择尊重和扶持中国,那么冷战格局可能完全不同。这个角度下看,苏联的失败更多是战略眼光和盟友管理上的失误,而不是硬实力的欠缺。

![历史不会重复但会压韵[大笑]苏联](http://image.uczzd.cn/9507672501182875291.jpg?id=0)