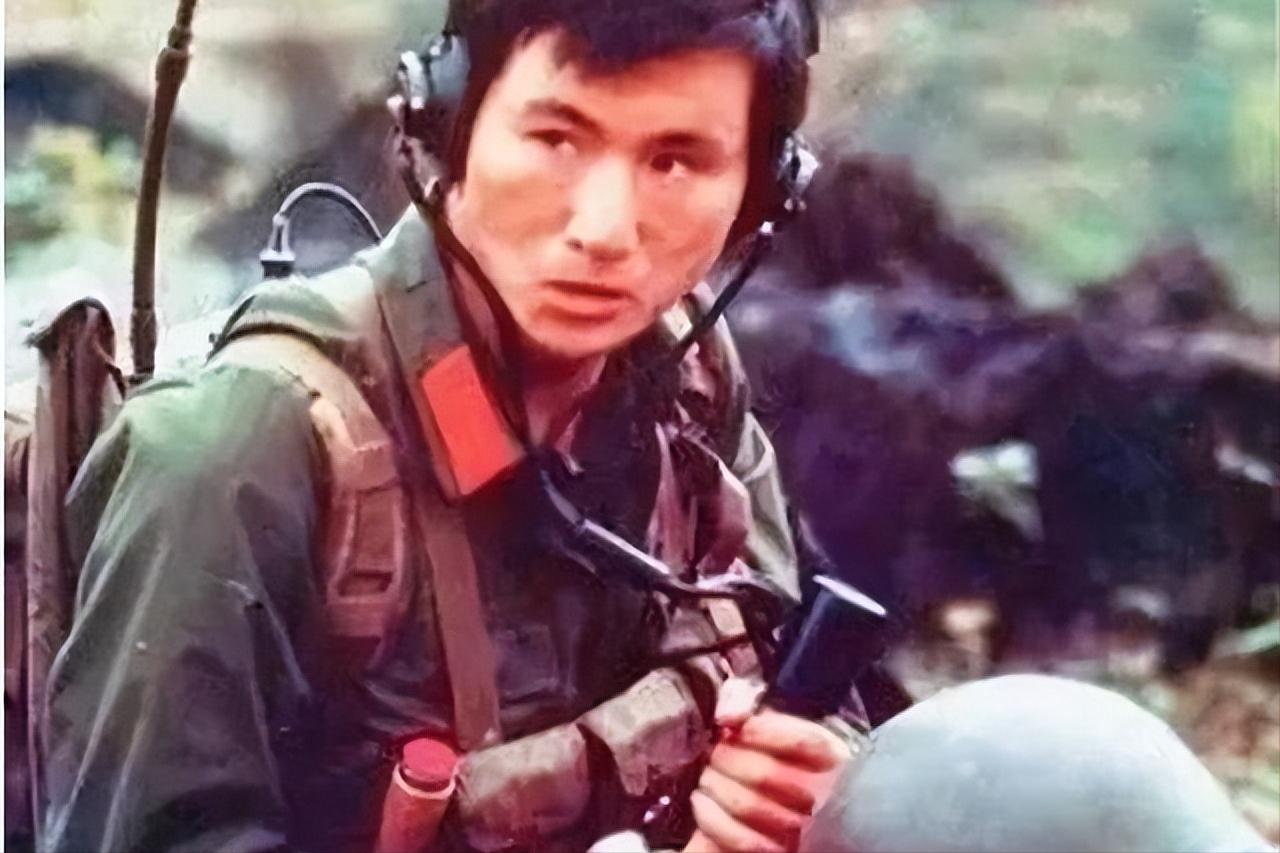

1985年,老山战场上,杨启良歼敌18人,转业后却遭地方恶霸刁难,他看了恶霸一眼,说:“越战中的打打杀杀我见多了,我就是从死人堆里爬出来的,你确定要和我动手?” 湖南的闷雷,有时候会突然滚过天际。对多数人来说,这不过是场雨的前兆。但对杨启良而言,那是炮弹划破长空的遥远回响,一声声,都能把他拽回当年的老山。 那是一种什么样的记忆?是趴在云南边境的泥水里十几个小时,眼睁睁看着蚂蟥钻进裤腿,只能划着火柴硬生生把它们烫下来。也是在被称为“猫耳洞”的土坑里,缩着身子待了快一年,潮湿到双腿溃烂流脓。 在那种地方,人会被环境锻造成一把兵器。1985年,那位来自湖南、18岁便投身军旅的青年,已然成为步兵第1师第2团第3连的班长。他带着湖南伢子的坚毅,在军队中崭露头角。在一场攻占166高地的激烈战斗中,他所率领的敢死队浴血奋战,队员们大多壮烈牺牲。硝烟渐散,阵地上最终仅余他孤身一人,傲然挺立。 他独自面对敌人四次疯狂的反扑,坚守了超过四小时。弹药快打光时,他对着步话机喊出了那句:“向我开炮!”援军赶到时,他全身都是血污,手里死死攥着最后一枚手榴弹。那一场惊心动魄的战役中,他以一己之力,凭借着无畏的勇气与精湛的技艺,在枪林弹雨中奋勇拼杀,最终成功歼灭了十八个敌人,书写了属于自己的传奇。 战后,一等功、“战斗英雄”、“人民功臣”的荣誉接踵而至。可杨启良把那些亮闪闪的勋章用油纸一层层包好,压进了箱底。或许在他看来,这件武器的代价太沉重了,比如他被爆炸震坏的耳朵,和那些永远留在了山头的战友。 这把过于锋利的兵器,回到和平年代,却处处碰壁。1986年,他转业到湖南一家建筑公司,把部队的纪律带到了工地,干活勤快,却从不喝酒奉承。结果呢?他奖金最少,被人议论,活得像个异类。 1987年,十几个地痞来工地收保护费,别人都躲着,他一个人站了出来。面对对方亮出的家伙,他神色平静,语调沉稳:“越战中的打杀我见得多了……你确定要动手?”此语一出,那股历经尸山血海、从死人堆中淬炼而出的强大气场,刹那间弥散开来,如雷霆乍响,震慑住了在场的每一个人。麻烦是解决了,但他也成了更彻底的孤岛。 他干脆辞职,回了衡阳山村,自己盖房种地,成了村里人喊的“杨聋子”。那把在战场上无往不利的武器,在人情社会里,好像只能伤人伤己,最后不得不选择自我雪藏。 可真正的利刃,不会永远蒙尘。他后来进入工商系统工作,2010年,成了开发区消协的秘书长,同事们叫他调解“老娘舅”。这里成了他的新战场,而那把武器,也找到了新的校准方式。 一个职业举报人拿着三斤面粉讹超市,他没发火,而是慢悠悠地算账:“三斤面包50个饺子都悬,你这……”几句话就戳穿了骗局。对方恼羞成怒想动手,他又平静地抬起头:“我当年在老山,打打杀杀也不是没见过。”那股沉寂多年的气场再次浮现,不是为了震慑,而是为了维护公理。 他的侦察力,成了洞察谎言的锐眼;他的决断力,成了处理投诉的超高效率。他一年能处理四百多起纠纷,成功率接近98%,不知疲倦得像个“上了发条的陀螺”。他为上百名被跑路健身房坑害的顾客追回损失,默默守护着普通人的日常。 英雄的名字一度被遗忘,直到2006年,县里整理档案才“重新发现”他。当工作人员在田埂上找到这个正在修农具的“杨聋子”时,他愣了半天,只说了一句:“还以为部队忘了我。” 后来,他受邀去学校演讲,对孩子们说:“打仗,就是为了不再打仗。”1998年湘江发大水,他第一个跳下去用身体堵决口,却拒绝了政府的奖牌。他始终过着最朴素的日子,政府帮他修房,他执意不要大理石,只要普通的砖头。 最后,他把所有勋章都捐给了军史馆。那把淬炼一生的武器,终于卸下了所有关于个人的荣光,化作了守护一方平安的无形力量,沉默,但坚不可摧。