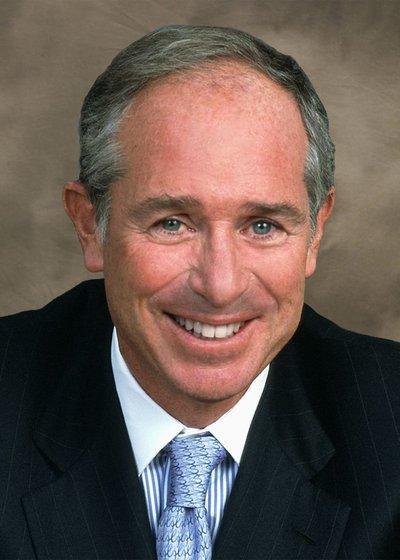

新加坡前外交部长杨荣文,抛出惊人言论:“如果必须选边站,新加坡现在会选择美国;但20年后,将会倾向中国!”这番直言不讳的预言,在瑞士银行的一场展望会议上引发满座美西方政商精英的深思。实际上,美国私募大佬苏世民早已预见,他说:“世界的未来在中国!” 新加坡扼守马六甲海峡东口,该航道作为全球航运的“咽喉要道”,据新华社《经济参考报》统计,每年有8万余艘船只通行,承担全球40%的货物贸易运输,其中中国船只占比达60%,中国85%的进口能源需经此通道运输。 这种“一夫当关”的区位优势,使新加坡天然成为大国战略竞争的焦点,也决定了其无法脱离中美博弈语境独立发展。 从历史演进视角看,新加坡的外交传统深植于殖民历史与独立后的生存焦虑。1819年起新加坡沦为英国殖民地,1963年加入马来西亚联邦,1965年被迫独立后面临资源匮乏、族群多元及周边安全压力等多重挑战。 当前新加坡对美国的战略倾斜,本质上是对现有权力结构的适配。冷战后美国作为全球霸权国家,在军事与经济领域的结构性优势为新加坡提供了安全兜底与发展动能: 军事层面,美新1990年签署《国防合作协议》,美国海军可常态化使用樟宜海军基地进行补给维修,成为其介入东南亚事务的重要支点; 经济层面,美国是新加坡第三大贸易伙伴,双方在数字经济、知识产权等领域存在深度协作。新加坡国立大学东亚研究所2024年民调显示,61.5%的受访者认可美国对区域稳定的作用,这一数据印证了美国当前的战略影响力。 杨荣文关于“20年后倾向中国”的预判,核心依据是中美力量对比的长期演进趋势。中国方面,综合国力的系统性提升构成战略吸引力的核心支撑: 经济上,中国作为全球第二大经济体,2024年GDP占全球比重超18%,且连续14年保持东盟第一大贸易伙伴地位;机制上,“一带一路”倡议已覆盖150余个国家及30余个国际组织,中老铁路、雅万高铁等项目落地实现区域互联互通; 国际治理层面,中国在气候变化、公共卫生等全球议题上的议程设置能力持续增强,与新加坡的多边主义诉求形成契合。 美国则面临霸权维系的内生性困境:国内层面,政治极化导致治理效能下降,2024年联邦政府债务规模突破35万亿美元,制造业空心化问题持续凸显; 国际层面,单边主义政策引发盟友信任危机,2018年发起的中美贸易战导致美国制造业成本上升12.3%,消费者物价指数阶段性上涨,既未实现产业回流目标,又削弱了其经济规则主导权。这种“内生困境+外部失序”的双重挑战,正逐步侵蚀美国的战略信誉。 从新加坡国家利益视角看,战略转向的核心驱动力是经济依存度的结构性变迁。新加坡作为转口贸易占比超80%的经济体,中国市场的战略价值愈发凸显——2024年中新双边贸易额达1100亿美元,中国连续9年为新加坡最大贸易伙伴。 更为关键的是,中国应对“马六甲困局”的多元化布局(中欧班列、瓜达尔港、北极航道等),虽短期内未动摇马六甲海峡地位,但长期来看可能重塑全球航运格局,促使新加坡通过深化对华合作对冲航道依赖风险。 安全领域的动态平衡同样影响新加坡的战略判断。中国在亚太地区的军事力量发展始终坚持防御性国防政策,2024年发布的《中国的国防》白皮书明确提出“共同安全观”,通过上合组织、东盟防长扩大会等机制推动区域安全合作。 人文亲缘性构成中新合作的非制度性支撑。据新加坡统计局2024年数据,华人占其总人口的74.3%,儒家文化中的“和而不同”理念与新加坡“多元种族和谐共处”的治理原则形成共鸣。 杨荣文的预判引发的争议,本质是对中小国家平衡战略的认知差异。批评者将其解读为“战略对冲”的投机行为,但从国际政治理论视角看,这种动态调整正是“小国平衡论”的典型实践——通过对权力结构变化的前瞻性判断,提前布局战略伙伴关系,规避大国博弈的溢出风险。 值得注意的是,20年的时间维度蕴含着显著不确定性,技术革命、地缘冲突等变量可能重塑力量对比,但这一预判的核心价值在于,印证了中国崛起已成为不可逆转的国际格局变迁主线。 新加坡的外交选择,本质是中小国家在大国博弈中“生存智慧”的集中体现——既不脱离现有权力结构,又为未来格局变迁预留战略空间。 这一案例表明,随着中国综合国力的持续提升与国际治理角色的深化,周边国家的战略偏好正发生渐进式调整,而构建“相互尊重、合作共赢”的新型大国关系,将成为塑造区域秩序的关键所在。 信息来源:东南卫视——《新加坡前外交部长杨荣文,抛出惊人言论:“如果必须选边站,新加坡现在会选择美国;但20年后,将会倾向中国!”这番直言不讳的预言,在瑞士银行的一场展望会议上引发满座美西方政商精英的深思。实际上,美国私募大佬苏世民早已预见,他说:“世界的未来在中国!”》