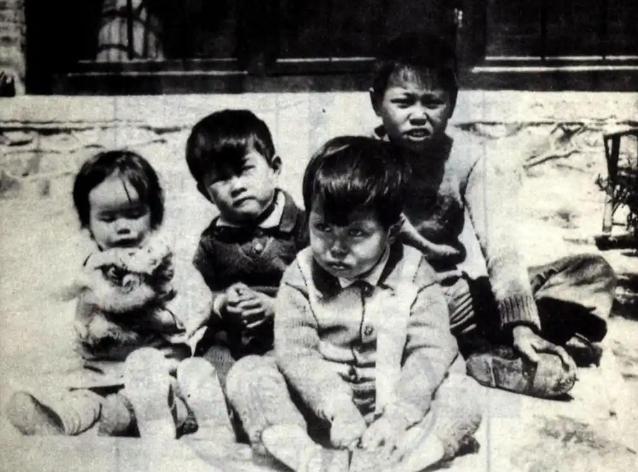

1935年,杨振宁和弟弟杨振平、杨振汉、妹妹杨振玉,一张罕见的合影,照片中的兄妹四人席地而坐,看起来非常温馨。 如今再看,已是时光深处的一帧传奇。照片上,杨振宁与弟弟杨振平、杨振汉、妹妹杨振玉,四人席地而坐,神情安静,目光纯净。谁也不会想到,这个宁静的家庭时刻,见证的是一个世纪天才成长前的平凡与温柔。那年,他们还只是孩子,还未被历史赋予任何光环。 杨家是书香门第。父亲杨武之是安徽合肥的教育家,曾任教于清华大学和西南联大。家中书声琅琅,气氛严肃又温情。杨振宁生于1922年,那年家境虽不富裕,却浸透文化气息。屋里堆满了父亲的手稿和书籍,母亲是温和勤谨的传统女性。兄弟姐妹四人从小在这种氛围中长大,彼此亲近,常一同读书、玩耍。 1935年,杨振宁13岁,正在安徽合肥一所中学读书。那一年,家中请了一位照相师来拍全家照。照相机在当时仍是稀罕物,拍照需要正装、正坐、正神情。可这张合影打破了惯例——四个孩子随意坐在草地上,笑意自然。这张照片显然出自家庭日常的温馨时刻,而不是那种摆拍的刻板场面。 这张照片的背景隐约可见砖瓦墙与竹影,推测拍摄地点是合肥郊外。兄妹穿着简朴:杨振宁穿的是父亲改短的旧长衫,杨振平与杨振汉在旁边手里拿着竹棍,妹妹杨振玉扎着辫子,衣服干净但略显宽大。阳光斜照在四人脸上,孩子们的笑容自然流露,那种纯真让人忘了时代的阴影。 当时的中国正处于动荡前夜。北方战火未平,南方局势紧张。杨家虽身在书香环境,也感受到国势飘摇。杨武之常在饭后叮嘱孩子:“读书不只是为了自己,还要为了国家。”这句话在后来成了杨振宁一生的座右铭。那一年,杨振宁已展露数学天赋,喜欢在纸上写符号、算公式。弟弟杨振平喜欢画画,杨振汉则迷上天文。家里没有钱买玩具,他们就在草地上画线做游戏。 照片拍摄几个月后,杨振宁升入南开附中。南开校风严谨,学生之间竞争激烈。杨振宁在那段时间开始接触物理,喜欢拆钟表、研究齿轮。父亲送他一本英文物理书《物理学讲义》,成了他最早的启蒙教材。书页上后来被他密密写满笔记。 兄妹几人此后分道扬镳。杨振平后来考入清华,走上科研道路;杨振汉在战乱中辗转西南,从事教育;妹妹杨振玉嫁到成都,成为小学教师。这张1935年的照片成了他们少有的合影,记录下战前短暂的宁静岁月。 1937年抗战爆发,合肥沦陷。杨家被迫迁往昆明。那段日子,物资匮乏,路途艰难。杨振宁随父母一路南迁,在战火中仍坚持学习。西南联大成立后,他成为第一批学生之一,师从叶企孙、吴有训。那张老照片也随家人辗转,塞在父亲的行李箱夹层中。多年后,杨振宁回忆说,那张照片是他青年时代“对家的记忆”。 照片的存在,像一个时间锚点,把科学家的伟大成就拉回普通人的生活。杨振宁后来成为诺贝尔物理学奖得主,与李政道共同提出宇称不守恒理论,震动世界。但他从不掩饰自己出身平凡、家庭温暖的背景。在他的回忆录中,那张1935年的照片常被提起。他说:“我之所以能走上科学之路,是因为家里始终有一种读书的氛围,兄妹间互相鼓励。” 家庭的文化氛围塑造了杨振宁的性格。父亲严谨,母亲宽厚,兄妹间平等又亲密。这种气质后来延续到他的学术态度中:理性而谦和,坚定又温暖。那张照片里的微笑,不仅是童年的笑,也是一种教育方式的印记。 如今,这张照片被收藏在清华大学档案馆,被视为中国近代科学教育史的珍贵影像之一。照片背后写着父亲的字:“1935年春,家人郊游,振宁十三岁。”简单几字,却承载了那个家庭全部的情感重量。 时间过去近九十年,兄妹四人中,杨振宁已是科学界的长者。那张合影被媒体多次刊登,每次引起人们对那个时代知识分子家庭的思考。一个民族的希望,往往从这样的家庭开始——读书、思考、传承。 这张照片不止是家庭纪念,更是一段教育史的缩影。它记录了民国时期一个普通知识分子家庭如何在风雨飘摇中守住书香。杨家四兄妹的命运,也映照着一个民族从动荡走向重生的过程。 有学者评价:“杨振宁的科学精神,不只是天赋与勤奋的结果,更是家庭教育与时代信念的延续。”那张1935年的照片,正是这一切的起点。阳光照在孩子们脸上,也照在一个家族的未来。