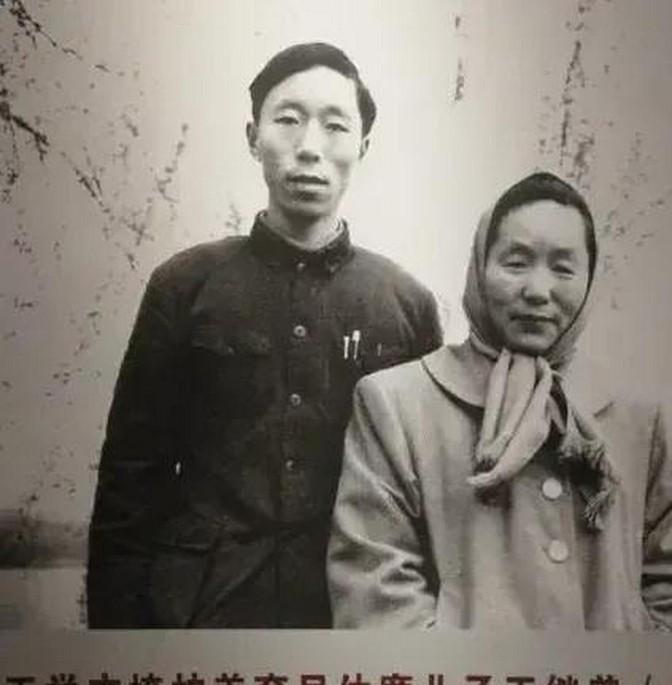

1937年,地主王学文发现一20岁女兵躺在家门口,见四下无人,他一下将女兵扛到了炕上,谁料,女兵解开衣襟,王学文震惊:“怎么会这样……” 1937年冬天,陕甘交界处的一场风雪改变了一个家庭的命运,也埋下了一段被尘封的往事。多年后,王继曾在西安参加军队干部培训时填写入伍表时。 籍贯一栏写下“甘肃定西”,这让前来核查身份的军区干部吴仲廉愣住了。她一直在寻找的,正是这个名字。那一年她已经五十一岁,眼角的皱纹深刻得像是从硝烟里刻出来的一样。 她没有哭,只是默默收起证明材料,说:“找到了。”这场寻找,整整过去了十三年。回溯到1950年春天,解放军西北野战军第六兵团接管定西地区。 地方政府在开展清理红军后代与革命遗孤的档案工作时,意外发现一份来自1937年的“托孤信”,署名“吴仲廉”,身份为红二十五军政治部通讯员,信中提到孩子的父亲阵亡。 母亲伤重即将随军转移,恳请收信人保护孩子性命,待条件允许再来寻回。信件由八路军统一保管,辗转多地,直到1950年才重新与地方档案对接。 王继曾的名字就在那份文件里。“王继曾”这个名字的由来,是王学文在孩子满周岁时亲自起的,取“继承曾家血脉”之意。 当时的王学文已经五十多岁,曾是定西一带有些地位的地主,自幼读书识字,也算得上有些家底。可抗战爆发之后,村里兵荒马乱,他家的土地也早被征用,靠着烧炭和种地度日。 那一夜雪下得极大,他披着大氅出去喂牲口,门口却躺着一个人影。他起初以为是邻村逃荒的妇人,走近一看却发现是个穿着红军棉衣的年轻人。 身上带着血迹,脸色苍白。他四下张望,确认没有人注意到,才悄悄将她扛进屋里放到炕上。屋子里燃着炭火,有一股陈年烟味和米糠味混杂的温度。 那女兵醒来时已经是半夜,她嗓子哑得几乎发不出声,挣扎着解开棉衣,从怀里掏出一个包得严严实实的婴儿,脸冻得通红,哭声也细弱得像猫叫。 王学文当时愣住了。他没想到棉衣下面藏着一个孩子,更没想到这孩子竟然是被“托孤”的对象。后来根据官方档案记载,该名女兵确为红二十五军第三团政治部女通讯员吴仲廉。 1937年腊月在定西附近受伤,部队紧急转移,她因重伤无法随行,便将孩子藏在棉衣中送交百姓代为抚养。王学文收下孩子的决定,在当时是冒着极大风险的。 彼时马家军控制地方,对红军极端敌视,村里人若发现谁庇护红军后代,轻则打成反革命,重则全家被抄。 不久,马家军确实进村清查,王学文被人举报“窝藏红军子女”,被抓去审问。他并未招供,嘴咬得死紧,说孩子是他远房侄子的,连夜托人送来抚养。 后来他被打得遍体鳞伤,脸上留下三道疤,但孩子始终没被牵连。几十年后,王继曾在接受地方党史办采访时曾简短说过一句:“我母亲是红军。” 这句话的分量,在那个年代是荣耀,也是沉重。他不记得母亲的模样,也不记得那个雪夜的寒冷,只记得养父王学文说过一句话:“你姓曾,不是咱家的血,但是咱的命。” 参考资料:红网——百年颂 湘女梦丨吴仲廉:悲壮历程中的坚强女性 成长为“当代女包公”