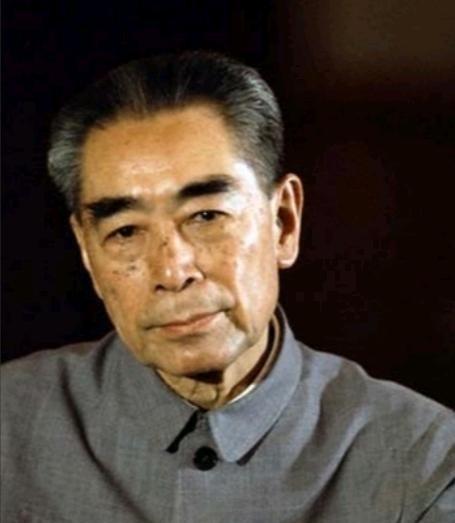

周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?!” 2005年天津周恩来邓颖超纪念馆内。 韩宗琦拄着拐杖站在展柜前,玻璃里是套灰色中山装。 他伸手轻触玻璃,指尖对着领口暗扣的位置。 “当年缝这两针时,就怕衣服撑不起总理的身子。” 身边的讲解员停下脚步,静静听他回忆。 1976年1月8日北京医院地下冷藏室。 韩宗琦刚给器械消毒,就见张树迎抱着包袱匆匆进来。 “韩院长,邓大姐让把这个送来,给总理穿。” 包袱布是旧紫布,边角都磨出了毛边。 他掀开一角,看见里面叠着的旧衬衫,瞬间红了眼。 “这衣服怎么能穿?袖口都三层补丁了!”韩宗琦的声音在冷藏库回荡,带着压抑的激动。 张树迎别过头,抹了把眼睛:“邓大姐说,这是总理常穿的。” 他从包袱底层抽出张纸条,递到韩宗琦手里。 纸上邓颖超的字迹有些抖:“恩来不喜浪费,勿换新衣。” 韩宗琦捏着纸条,指腹蹭过纸面的褶皱。 去年冬天去西花厅送药的画面突然冒出来。 总理坐在窗边批文件,身上裹着件旧棉袄。 棉袄肘部的补丁缝得整齐,是常见的“十字针”。 桌上搪瓷缸缺了块瓷,里面的茶水还冒着热气。 “韩院长,还有这个。”高振普捧着小包袱进来。 打开是套中山装,布料泛着旧光,却是挺括的。 “这是54年日内瓦会议的礼服,邓大姐特意找出来的。”韩宗琦摸着衣襟内侧,摸到块细微的缝补痕迹。 张树迎在旁说:“66年邢台地震,总理衣服刮破,邓大姐连夜补的。” 他想起三个月前的早上,在医院走廊碰见小高。 小高蹲在凳上缝衣服,线是从旧被子拆的,颜色杂着。 “这衬衫都这样了,怎么还不扔?”韩宗琦当时问。 小高叹口气:“总理不让换,说补补还能穿。” 现在看着这件衣服,韩宗琦心里像堵了块石头。 “总理现在体重只有80斤,这衣服太肥了。” 韩宗琦让护士取来针线,坐在操作台旁。 他眯着眼,在领口内侧缝两道暗扣,又收了收袖口。 每一针都缝得慢,怕扎到手,更怕弄皱了衣服。 护士在旁看着,发现他的手一直在轻微发抖。 遗体整理好,韩宗琦跟着去了西花厅。 总理的衣柜敞着,里面衣服按季节叠得整齐。 最上面的木箱里,放着件长征时的旧军装。 军装的补丁比原布还多,却叠得没有一丝乱纹。 管理员说:“总理的衣服,从来都是穿到不能穿才换。” 1月11日遗体告别,灵堂里飘着白菊香。 韩宗琦站在侧边,看着人潮慢慢移动。 一位老太太抱着白菊,走到灵柩前就哭了。 “总理啊,您这件衣服,还是我当年给您补的。” 老太太是西花厅老保姆,在府里待了二十多年。 又有位老战士拄着拐,颤巍巍走到灵前。 看到中山装袖口的补丁,突然红了眼:“这衣服,我认得。” “当年在延安,总理就穿这样的衣服给我们讲课。” 老战士抬手敬礼,久久没放下,眼泪砸在地上。 韩宗琦看着这一幕,悄悄别过脸,抹了把眼泪。 邓颖超走过来时,脚步很轻。 她摸着灵柩里的中山装,轻声说:“这样就好,他舒服。”然后从口袋里掏出块手表,表盘磨得发亮。 “这是他55年买的上海牌,戴到现在没换过。” 韩宗琦接过手表,轻轻戴在总理手腕上,表针还在转。 2005年纪念馆里,韩宗琦的孙子拉着他的手。 “爷爷,这位总理爷爷为什么衣服上有补丁啊?” 韩宗琦蹲下来,指着展柜:“因为他把新衣服都给别人了。” 旁边有游客听见,也凑过来听,有人悄悄红了眼。 讲解员说:“每年来这里的人,都会问起这件衣服的故事。” 韩宗琦晚年常来纪念馆,每次都站在展柜前很久。 有人采访他,问起当年的愤怒,他总说:“是心疼。” “见过太多人讲排场,只有总理,把节俭刻进骨子里。” “那些补丁不是寒酸,是心里装着老百姓。”说这话时,他的声音总带着些哽咽。 如今韩宗琦已过世多年,总理的故事还在传。 纪念馆里的中山装和手表,每天都有人驻足观看。 孩子们听着补丁的故事,眼里满是敬佩。 大人们看着旧物,想起总理的好,悄悄红了眼。 这份节俭与初心,像盏灯,一直亮在人心头。 信源:金台资讯——周恩来逝世前后的日子