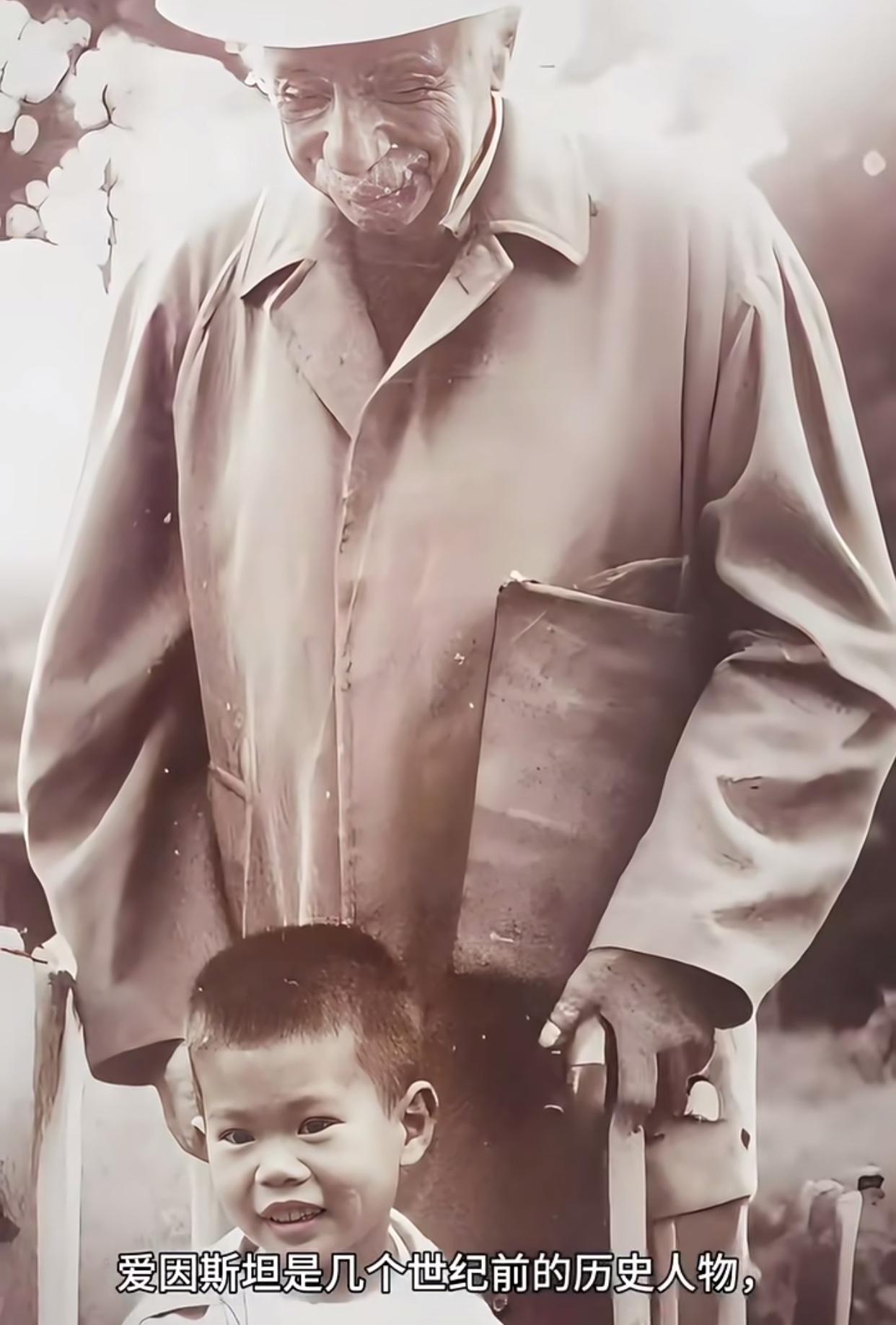

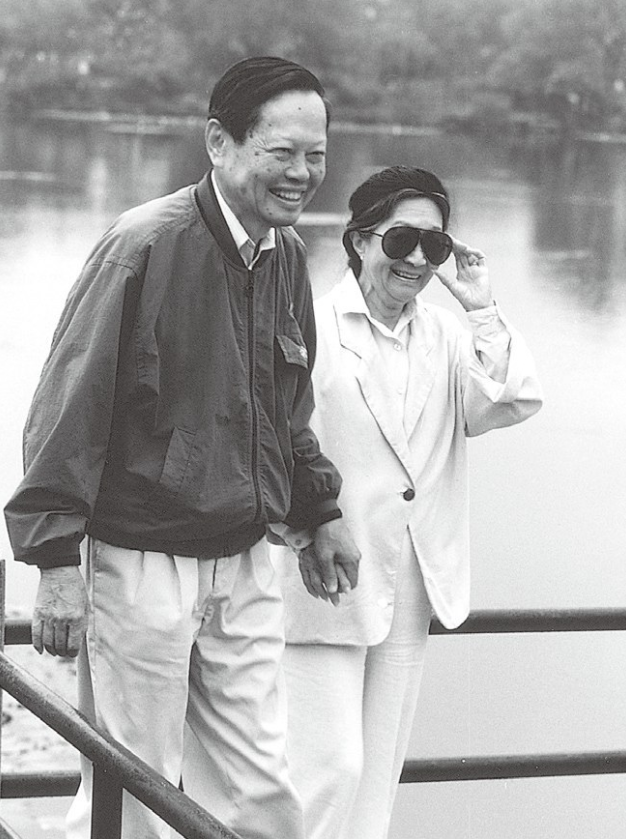

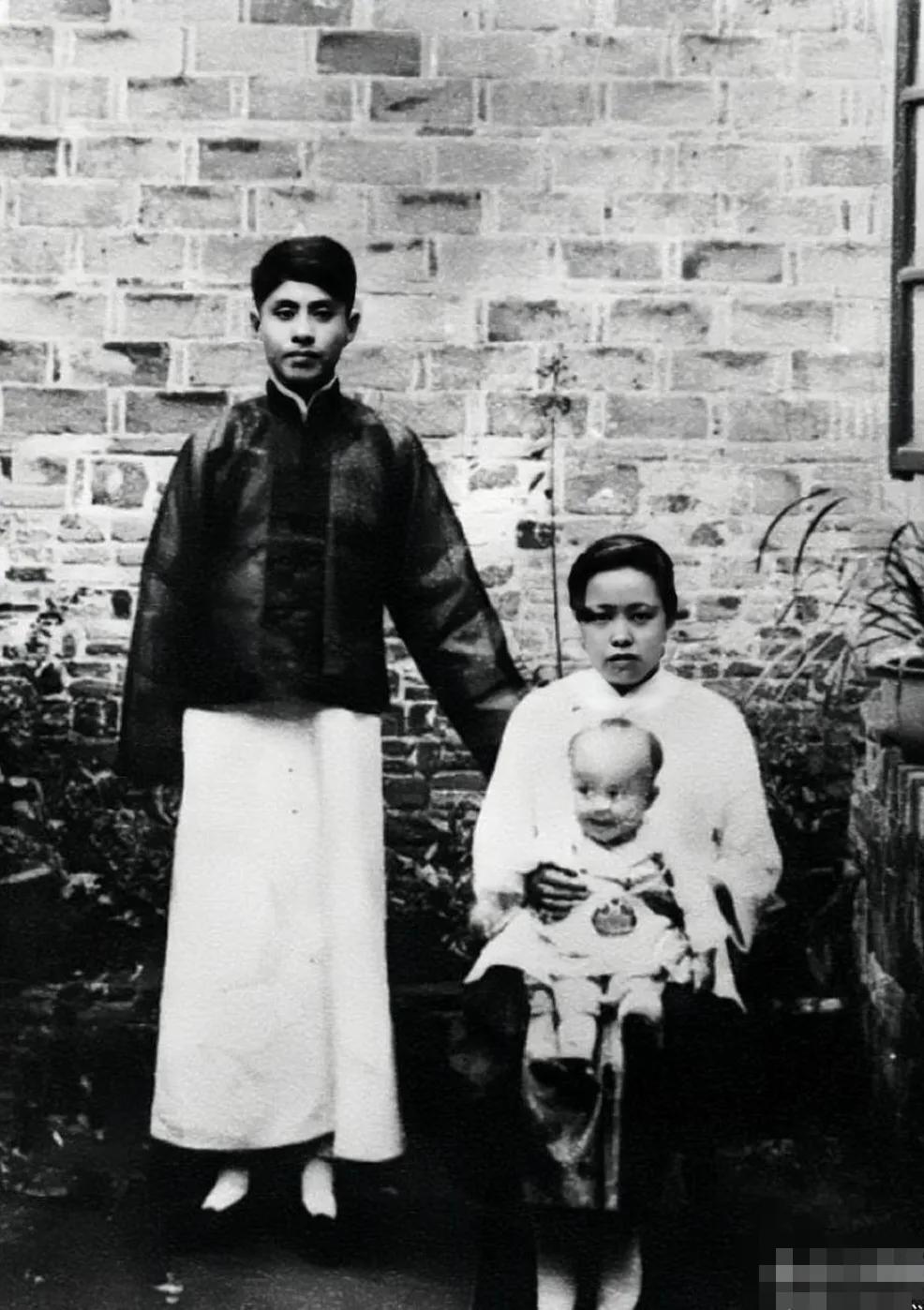

刷到杨振宁一家的“神仙配置”,我突然不卷娃了 刷到杨振宁教授一家的履历,我手里的鸡娃计划表瞬间不香了。人家那才叫真正的“学术世家”——一门三院士,儿子、儿媳、女婿不是名校教授就是领域博士,饭桌上聊的是物理猜想、前沿发现,连空气里飘的都是知识的味道。 再看看我们家,饭桌上永远是“今天菜价涨了”“隔壁孩子又考第一了”,好不容易想跟娃聊点深度话题,刚说“你知道宇宙有多大吗”,孩子回一句“妈妈,我的奥特曼卡片找不到了”。之前总焦虑,是不是报的班不够多?是不是辅导不够用心?现在才明白,有些差距从根上就不一样。 杨振宁能成为物理学界的泰斗,可不是光靠“天赋”二字。他四岁跟着母亲认完三千字,五岁背《龙文鞭影》,父亲杨武之——这位中国首位留美数学博士,没急着教他微积分,反而请历史学家教他背《孟子》,说“传统文化才是立身之本”。在清华园的日子里,他和邓稼先一起玩耍,跟邻居教授的孩子探讨知识,这种耳濡目染的熏陶,可不是报几个补习班能比的。 抗战时全家躲警报、住破屋,他还能在废墟里挖出书当宝贝;在西南联大,铁皮教室漏雨,他照样跟着吴大猷、周培源这些大师钻研物理,和同学黄昆、张守廉为了量子力学争论到深夜点蜡烛翻书。这种对知识的热爱和韧性,是装不出来的。 以前总觉得,得让孩子像“飞机”一样往前冲,不然就会被淘汰。现在才懂,我们大多数人都是“小电驴”,与其硬装飞机引擎把自己搞崩,不如把电充满,稳稳当当走好每一段路。孩子能喜欢读书,能对世界保持好奇,能长成一个温暖正直的人,就已经很了不起了。 就像杨振宁父亲说的,“不要着急”。教育从来不是短跑冲刺,而是细水长流的陪伴。我们给不了孩子“学术世家”的起点,但能给他们爱与耐心,陪他们慢慢发现自己的热爱。毕竟,不是每个人都能成为院士,但每个人都能活成照亮自己的那盏灯。你说呢?欢迎在评论区聊聊你的育儿感悟!