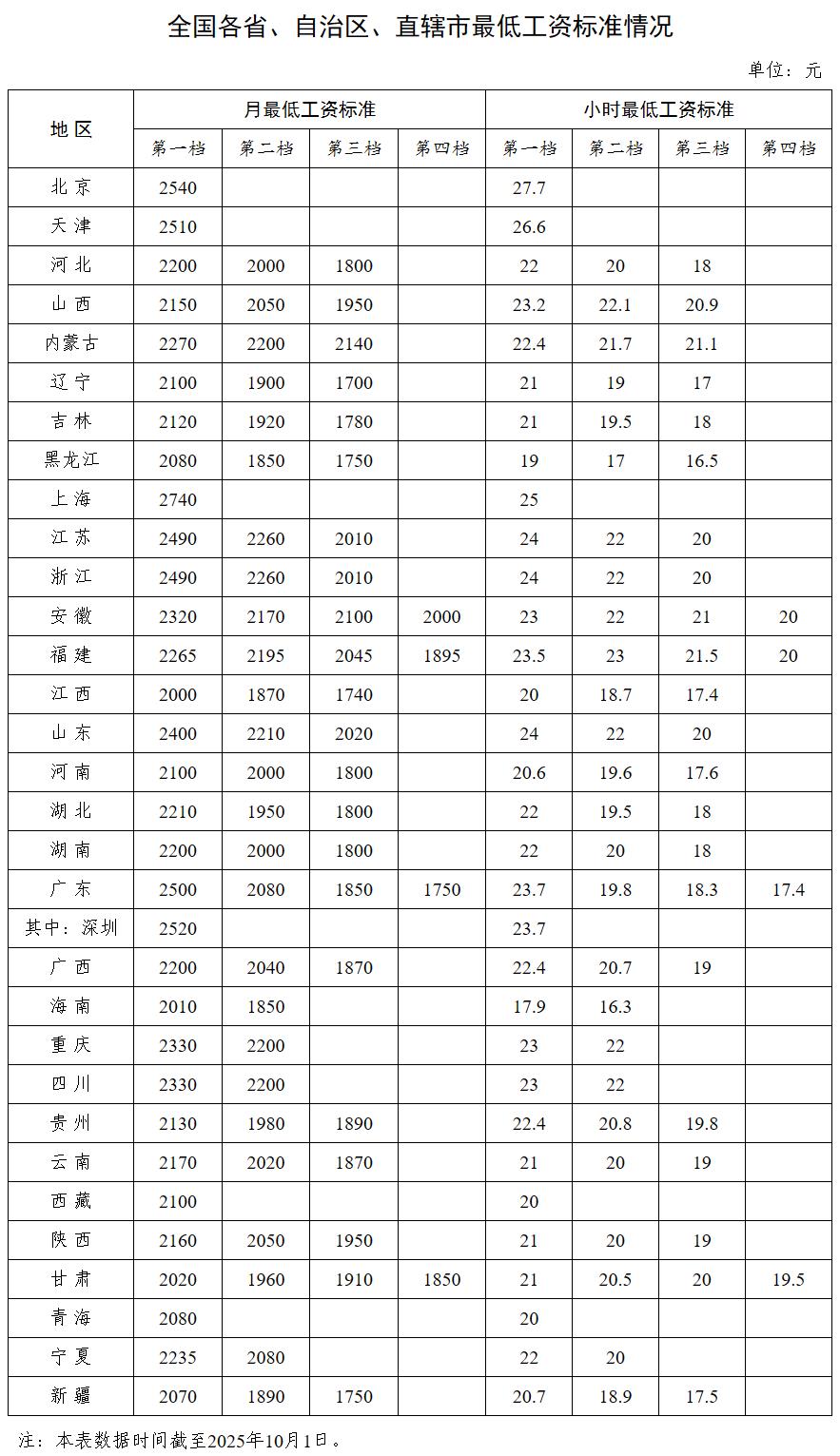

中国城市报 近日,人力资源和社会保障部网站公布全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况(截至2025年10月1日)。从月最低工资标准看,上海以2740元的标准居全国首位;从小时最低工资标准看,北京以27.7元的标准为全国最高。 中国城市报社报道,近日,人力资源和社会保障部网站公布了截至2025年10月1日的全国最低工资标准。数据显示,上海以2740元的月最低工资标准位居全国之首,而在小时最低工资方面,北京以27.7元遥遥领先。这两个数字,似乎在告诉我们城市的“工资排名”,但背后隐藏的远不止数字那么简单。 上海的2740元月最低工资,意味着在这个经济巨轮上,普通劳动者每个月至少能拿到这个底线收入。这不仅仅是一个数字,更是一份保障,是城市对底层劳动者的承诺。这个数字代表着上海的生活成本、房价、交通、教育、医疗等多重压力,也折射出这座城市对人才的渴望和包容。 而北京的小时工资27.7元,远远高于全国平均水平,反映出北京对弹性就业、自由职业者、临时工等多样化劳动形式的重视。这不仅仅是“工资”,更是一种城市对多元就业形态的包容。 有人会说:“哇,上海的月工资这么高,生活一定很美好吧?”但现实是,上海的房价、物价也在不断攀升,许多年轻人为了买房、养家,拼命加班、压榨自己。高工资背后,是更高的生活压力和焦虑。 相反,北京的小时工资虽然看似“最高”,但这也意味着劳动者的收入不稳定,弹性大,收入不固定,工作强度也可能更大。这种“高工资”是否意味着更好的生活质量?还是另一种“压力的体现”?答案值得我们深思。 最低工资标准的变化,映射出城市的经济实力、政策导向,也关系到千千万万普通人的生活幸福感。城市越是发达,责任也越大——不仅要吸引人才,更要保障民生,减少贫富差距,让每一个在城市奋斗的人都能感受到希望。 值得注意的是,其他城市的最低工资标准也在不断调整。比如广州、深圳、成都、武汉……每个城市都在用自己的方式,试图在经济发展和民生保障之间找到平衡点。 有人担心,最低工资提高会带来企业成本上升,甚至影响就业;有人期待,随着标准的提升,普通劳动者的生活会逐渐改善。这场“工资战”,其实是一场关于公平、尊严和希望的较量。 我们不妨想象一下:如果每个城市都能以合理的最低工资,保障劳动者的基本生活权益,让他们不再为温饱发愁,城市的未来会变成什么模样?这不仅仅是数字的游戏,更是人性光辉的体现。 最低工资标准的调整,是城市向民众许下的承诺,也是社会公平的试金石。每一个数字背后,都是无数普通人的梦想与努力。作为城市的建设者、守护者,我们都希望,未来的城市,不仅有繁华的夜景,更有温暖的人心。 你怎么看待这个“最低工资”的数字?它真的能代表城市的温度吗?还是说,这只是一个起点,真正的幸福,还需要我们每个人用心去创造?欢迎在评论区留言,分享你的看法。