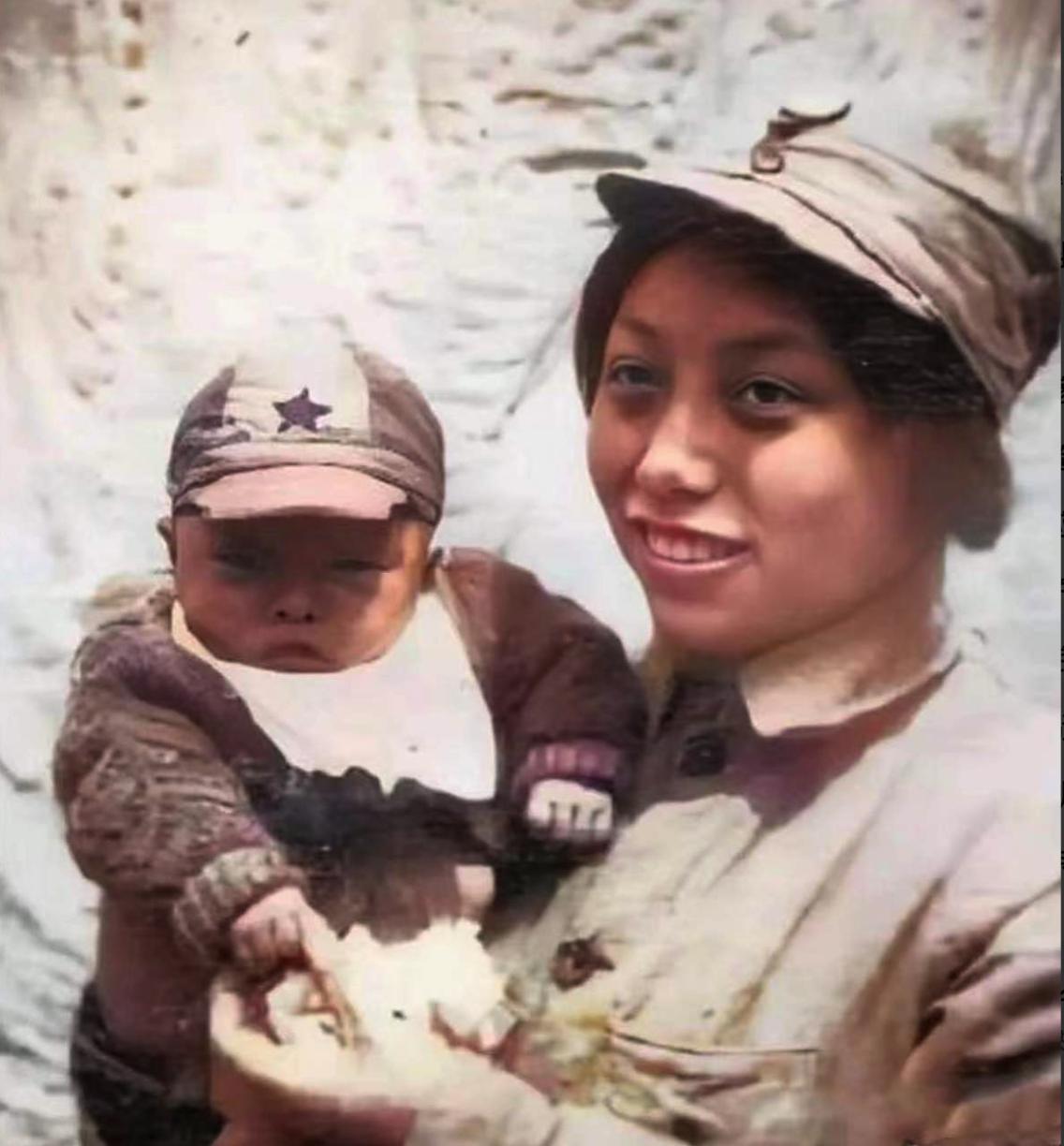

1937年,地主王学文开门后,发现一个女兵晕倒在家门口,就把女兵背到了家中。谁知女兵醒来后从怀中掏出一个婴儿,对王学文说:“大哥,请你收留这个孩子,跟您姓王,名字就叫王继增吧。” 那天天还没亮透。王学文推开吱呀作响的木门,见雪地里蜷着个穿灰布军装的女人。 女人脸冻得青紫,破棉袄里似乎藏着东西,胸口微弱起伏。四周静得只有风声,王学文没多想,弯腰就把人背起来。 他虽有几亩薄田,却从不学刻薄地主的做派,村里谁家有难处,他总肯搭把手。 热炕头焐了半个时辰,女人才悠悠转醒。她干裂的嘴唇动了动:“您是王学文大哥吧?” 得到肯定答复后,她颤抖着解开衣襟,一个裹在旧棉布里的婴儿露出来。婴儿小脸皱着,呼吸微弱得几乎看不见。 “我叫吴仲廉,” 女人的眼泪砸在炕席上,“这是我儿子,求您收留他,跟您姓王,叫王继增,让他活下去。” 王学文愣住了。他后来才知道,这个看似普通的女兵,曾在毛泽东身边当书记员,亲手抄写过古田会议决议。 她的丈夫曾日三,是红军高级指挥员,正带着西路军在祁连山区与敌鏖战。 那时吴仲廉刚生完孩子不久,西路军补给断绝,她长期营养不良,连一滴奶水都挤不出来。 孩子饿急了就哭,哭着哭着就昏过去,她抱着孩子在雪地里走了三天,才来到地主家。 在此之前,吴仲廉已经找过五户人家。兵荒马乱的年月,老百姓自己都吃了上顿没下顿,更怕沾上 “红军家属” 的罪名。 那时国民党军正对苏区群众实行 “三光” 政策,收养红军孩子无异于拿全家性命冒险。 直到一位大婶说:“去找王学文吧,他媳妇刚生了,心善。” 可曾日三起初并不同意,在信里忧心忡忡地问:“地主能对红军的孩子好吗?” 吴仲廉只能含泪回信:“至少能活下来,这是唯一的法子。” 王学文的妻子凑过来。她看着婴儿冻得发紫的小手,忽然红了眼。 她前四个孩子都没熬过周岁,这份失子之痛让她见不得孩子遭罪:“大妹子放心,我奶水足,保准把他养得白白胖胖。” 吴仲廉猛地磕头,额头撞在炕沿上咚咚响:“您的恩情,我这辈子忘不了!” 当天下午她就走了,没敢多留 —— 部队还在等她,丈夫还在前线。 谁也没想到,三个月后会以那样的方式重逢。曾日三在红柳园战斗中为掩护伤员牺牲,临终前还高喊 “红军万岁”。 吴仲廉也不幸被捕,关进了县城监狱。 王学文从狱卒嘴里听到消息时,手里的烟袋锅 “当啷” 掉在地上。 他连夜揣着两匹布和半袋银元去找狱警,那人起初不肯:“这是要杀头的罪!” 王学文梗着脖子说:“一个娘想最后看眼孩子,犯了什么法?” 铁窗里的见面只有一盏茶的功夫。吴仲廉抱着王继增,手指一遍遍摸他的脸蛋,眼泪落在孩子襁褓上。 “继增,要听爹娘的话,将来做个正直人。” 她还塞给王学文一张皱巴巴的纸,是曾日三的照片,背面写着 “革命成功日,骨肉团聚时”。 可没等王学文再探监,吴仲廉就被转往南京监狱。后来经周恩来、叶剑英营救,她才回到延安,从此断了音讯。 命运似乎总在考验这家人。就在吴仲廉离开半年后,王学文的亲生儿子得了急病。 家里没钱请好大夫,眼睁睁看着孩子没了气。夫妻俩抱着王继增哭了一夜,从此把所有疼爱都给了这个收养的孩子。 王学文教他认字,妻子给他做新鞋。村里有人嚼舌根说 “养外人”,王学文就骂回去:“都是爹娘的心头肉,哪分内外?” 这一养就是十三年。1950 年秋,三个穿军装的人走进王家院子。 领头的敬了个军礼:“请问是王学文同志吗?吴仲廉同志让我们来接王继增同志。” 王学文手里的锄头掉在地上,他看着已经长到腰际的继增,嘴唇哆嗦半天说不出话。 王继增抱着他的腿哭:“爹,我不走!” 王学文掰开他的手,抹了把泪:“傻孩子,你娘找了你十三年,该回去了。” 离别后,吴仲廉从没来过虚的。她后来担任浙江省高级人民法院院长,成为新中国首位高院女院长。 只要有空,她就给王学文寄钱寄物,信里总说 “您才是继增的再生父母”。 1957 年饥荒时,她直接派车把老两口接到杭州,住了整整三年。 那段日子是王学文最舒心的时光,吴仲廉常陪他下棋,王继增总缠着他讲小时候的事,家里的笑声能传到巷口。 有人说他傻,养了别人的孩子,最后落得孤孤单单。他却摇头:“人这辈子,能救条人命,能守份恩情,就不亏。” 毕竟,这份跨越山海的恩情,早已刻进岁月里,成了永不褪色的记忆。