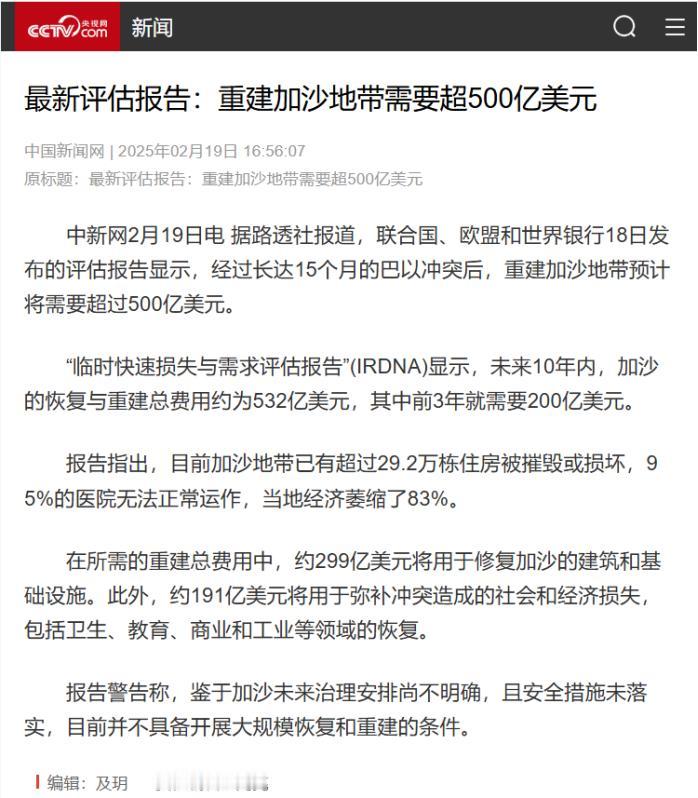

以色列这次和伊朗干完架,最肉疼的不是打仗花了多少钱,而是被导弹残骸砸坏的房子、商场、办公楼……修起来简直是个无底洞! 以色列内政部刚统计完,光特拉维夫、海法这几个大城市,就有超过3200栋建筑遭了殃,其中一半以上的损毁量意味着至少1600栋楼要动土。 这些建筑里既有普通居民楼,也有动辄几十层高的商业综合体,单栋修复成本就得按百万美元起步,1600栋堆下来就是百亿级别的基础开销,这还没算上后续的装修和设备重置费用。 就拿特拉维夫市中心的一栋写字楼来说,导弹残骸击穿了顶层的玻璃幕墙,冲击力导致中间三层的承重结构出现裂缝,光是拆除危险构件和加固主体的费用就报价800万美元。 更麻烦的是内部的办公设备,20多家公司的服务器和办公系统全被损毁,数据恢复和设备换新的支出比建筑修复本身还高,其中一家科技公司光停工损失每天就达12万美元,修复周期至少3个月,这笔账算下来足以让小企业直接破产。 海法的一家商场更惨,屋顶被炸开直径10米的大洞,消防系统和中央空调彻底报废,库存商品泡水损毁率超过70%,商场负责人算了笔账,从结构修复到重新开业至少要投1200万美元,而去年全年的净利润也才800万美元,等于白干一年多还得倒贴钱。 修复成本飙升的背后,是建材价格和货运成本的双重暴击。冲突爆发后,以色列主要港口受红海局势影响陷入半瘫痪,埃拉特港的进出口业务完全中断,阿什杜德港的建材进口量锐减94%。 从远东地区运来的水泥、钢材等原料,货船得绕行好望角,运输时间从20天拉长到47天,集装箱价格从2000美元疯涨到7000美元,直接导致国内水泥价格三个月涨了2.3倍,钢筋价格也跟着上浮60%。 以前修复一面墙体的建材成本只要200美元/平方米,现在得花520美元,1600栋建筑的建材总开销硬生生比冲突前多了近两倍。 更头疼的是人工和技术工人的缺口。以色列本土的建筑工人本就紧张,冲突期间不少人要么被征召入伍,要么举家撤离,导致熟练技工的日薪从300美元涨到800美元还雇不到人。 一些需要特殊工艺的修复工作,比如历史建筑的石材修补,得从土耳其或希腊临时聘请工人,来回的机票和住宿费用全得算进修复成本里,无形中又多了一笔不小的开支。 而且受损建筑里有不少是老楼,需要先做结构检测,这类检测设备得从德国进口,受货运延误影响,检测周期从7天拖到28天,不少项目只能先搁置,每月还要支付数万美金的安全监护费。 商业建筑的修复还藏着隐性损失的大坑。特拉维夫的一栋办公楼修复期间,原本入驻的15家企业只能临时搬迁,业主不仅要退赔租金,还得承担租户的临时办公费用,光这一项就掏了450万美元。 海法的海鲜市场被损毁后,周边商户的客流量下降70%,即便市场3个月后修复开业,流失的客源也得花半年以上才能慢慢找回,这段时间的营收损失比修复费还多出三成。 更别说那些受损的医院和学校,特拉维夫一家社区医院的急诊楼被砸坏后,周边居民看病得绕远路去5公里外的医院,医院每月少收诊疗费200万美元,而修复费用还得政府兜底,等于财政既出钱修楼又少了收入。 对比周边冲突地区的重建账单更能看清压力,加沙地带29.2万栋建筑受损,重建预估要532亿美元,黎巴嫩110亿美元的重建费里光建筑修复就占68亿美元。 以色列这1600栋建筑虽然数量没那么多,但地处经济核心区,建筑价值和修复标准远高于加沙和黎巴嫩,算下来每栋平均修复成本是加沙同类建筑的8倍还多。 更关键的是,以色列逾半数企业已面临超50%的营业额损失,政府财政本就因战争开支吃紧,建筑修复的资金要么靠举债要么靠企业自筹,而银行因避险情绪收紧贷款,不少业主只能眼睁睁看着受损建筑闲置,陷入“越不修损失越大”的循环里。 建材供应跟不上、人工成本飞涨、隐性损失不断叠加,这修复工程可不就成了填不满的无底洞。