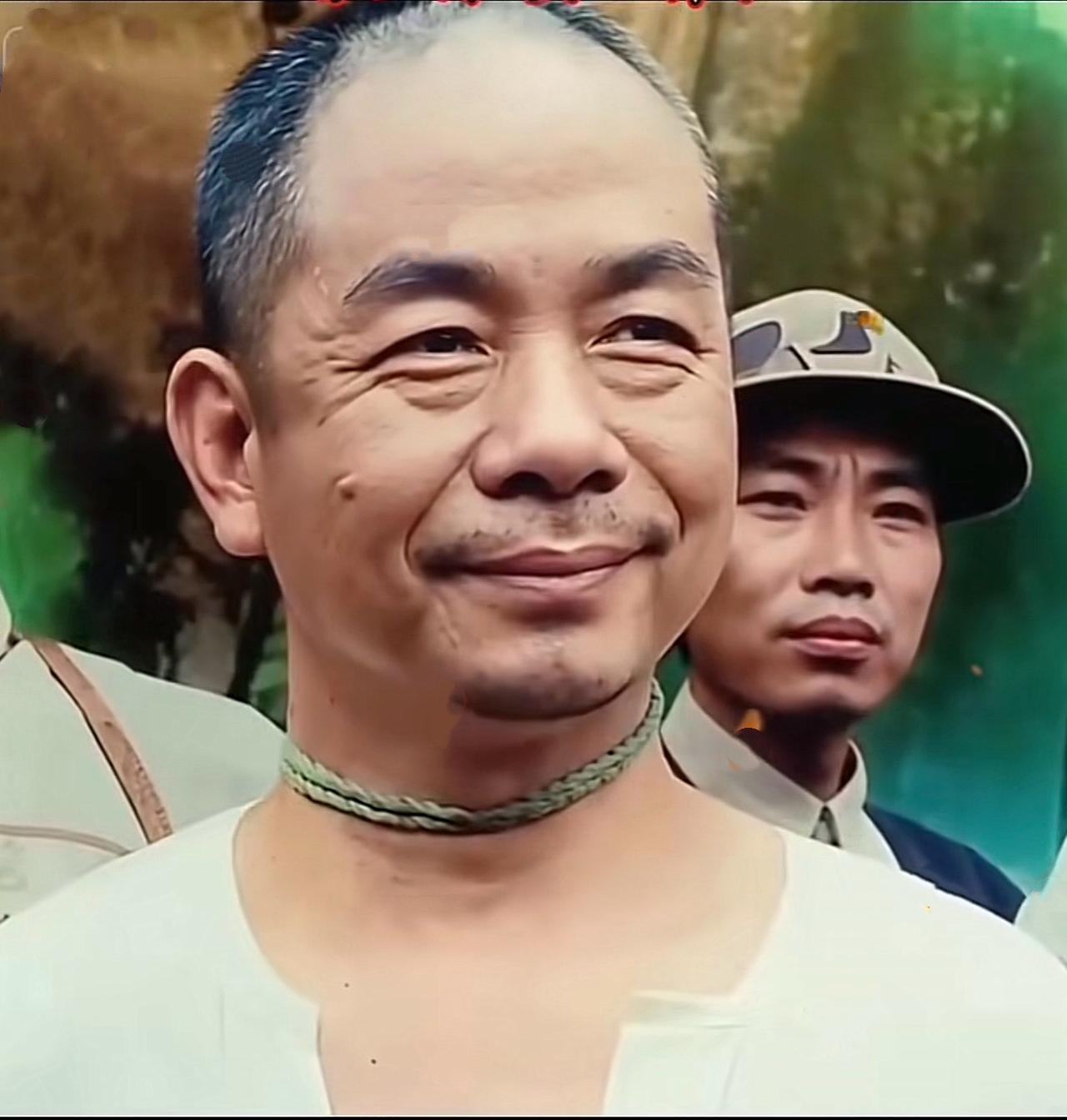

1975年,蒋介石得知黄维被特赦的消息后,立刻邀请他前往台湾,不仅补发了他被俘27年的中将军饷,还恢复了他的名誉,蒋介石万没想到,黄维竟直接拒绝了他。 1975年3月19日,抚顺战犯管理所的大院里气氛异常,所长金源拿着特赦名单走上台,一句话让全场寂静后爆发出哭声。“从现在起,这里是贵宾招待所,你们是中华人民共和国公民,是我们的同志。” 人群中,黄维的眼眶也红了,这位年逾七旬的老人刚经历二十七年牢狱生涯,作为国民党第十二兵团中将司令,他是淮海战役中被俘的核心战犯,也是最后一批走出战犯管理所的人。谁也没想到,这个曾被刘伯承怒请“枪毙”的顽固分子,会在此时迎来人生的转折。 消息很快传到台北,蒋介石拿着报纸的手不停颤抖,桌上的茶杯都晃出了水,黄维是他的黄埔嫡系,从东征北伐时就跟着他干,34岁就当上军长,一手带出的第十八军更是国军五大主力之一。这样的“忠臣”被俘二十七年,如今重获自由,对风雨飘摇的台湾当局来说是绝佳的宣传机会。 台北立刻通过秘密渠道递出橄榄枝,邀请信里承诺的条件相当优厚:补发二十七年的中将军饷,换算下来是笔不小的数目;恢复他“忠贞将领”的名誉,抹去所有“战犯”印记;到台湾后直接委任高级军政职务,待遇与当年相比只高不低。蒋介石笃定,黄维当年在功德林宁可被孤立,也拒写悔过书,喊着“无罪可悔”,这样的人必定念着旧主恩情。 可台北等来的却是干脆的拒绝,黄维只托人带回一句话,大意是自己年事已高,只想留在大陆安度晚年。这个答复让蒋介石措手不及,他实在想不通,那个当年在双堆集宁可扛到弹尽粮绝,甚至请示使用毒气弹的老部下,怎么会拒绝自己的“厚待”。 蒋介石不知道的是,黄维的二十七年改造生涯,早把他心里的执念磨出了裂痕,刚被俘时,他确实硬气,在功德林里,别人都在写反思材料,他却天天背《正气歌》,还嘲讽邱行湘等“认错”的战犯没气节。有次争论起抗战后的局势,他拍着桌子喊“国军是合法政府军队,去哪都合理”,气得管理人员直摇头,成了公认的“拒绝改造典型”。 真正的转变藏在细节里,1952年,黄维五种结核病同时发作,肚子和腿肿得走不了路。战犯管理所直接请了北京最好的医学专家,还申请外汇从香港买昂贵的抗生素。整整四年照料,把他从鬼门关拉了回来。他后来跟女儿黄慧南说,那时候才懂“久病床前无孝子”的意思,没想到共产党能这样待他这个“敌人”。 更让他揪心的是家人,被俘时,妻子蔡若曙还在上海,为了打听他的消息,蔡若曙跑遍了关系,甚至冒险去医院找突围逃脱的胡琏。胡琏说的那句“黄维心太软,突围时不肯扫射爬坦克的自己人,才被俘”,让她哭了整整一夜。后来蔡若曙从香港辗转回大陆,十几年里不停往北京跑,每次得到的答复都是“他不肯好好改造”。 特赦那天,黄维在门口见到了头发花白的蔡若曙,二十七年未见,妻子的背已经驼了,手里还攥着他年轻时的照片。可这份团聚只维持了一年,蔡若曙因长期精神抑郁,最终投护城河自尽。这件事像块石头压在黄维心上,他很清楚,妻子的等待和牺牲,都系在这片土地上。 台北的邀请递来的时候,黄维刚在全国政协文史资料委员会落了脚,组织上给了他文史专员的职务,让他整理抗战史料,每月工资足够生活。他搬进了宽敞的住房,还能随时去图书馆查资料,这种被尊重的滋味,是他在战犯管理所时不敢想的。 更重要的是,他亲眼看见了大陆的变化,特赦后他去各地参观,当年战火纷飞的淮海战场,如今建起了农田和工厂;曾经在双堆集因毒气弹受伤的解放军战士,说起往事只谈和平不谈仇恨。他想起毛主席当年那句“都放了算了,强迫人家改造也不好”,再对比蒋介石当年空投毒气弹的命令,心里的天平早就倾斜了。 后来黄维在对台广播里说过一段真心话,他说自己对国民党不想背叛,对共产党不想离弃,只想保持独立人格。这话里藏着他的清醒:蒋介石的邀请看似风光,实则是把他当成政治道具;而大陆给的,是实实在在的尊重和安稳。他晚年常跟女儿讲起上海复试时见到的年轻毛泽东,那个当年主考他黄埔入学的人,最终用包容改变了他的人生。 1989年黄维在北京病逝时,床头柜上摆着两样东西:一张蔡若曙的黑白照片,一本他参与编写的《淮海战役史料》。台北方面当年的那些承诺,终究成了过眼云烟。这个曾经的“顽固战犯”用最后的选择证明,比起所谓的“君臣恩义”,实实在在的人情与尊重,才更能留住人心。