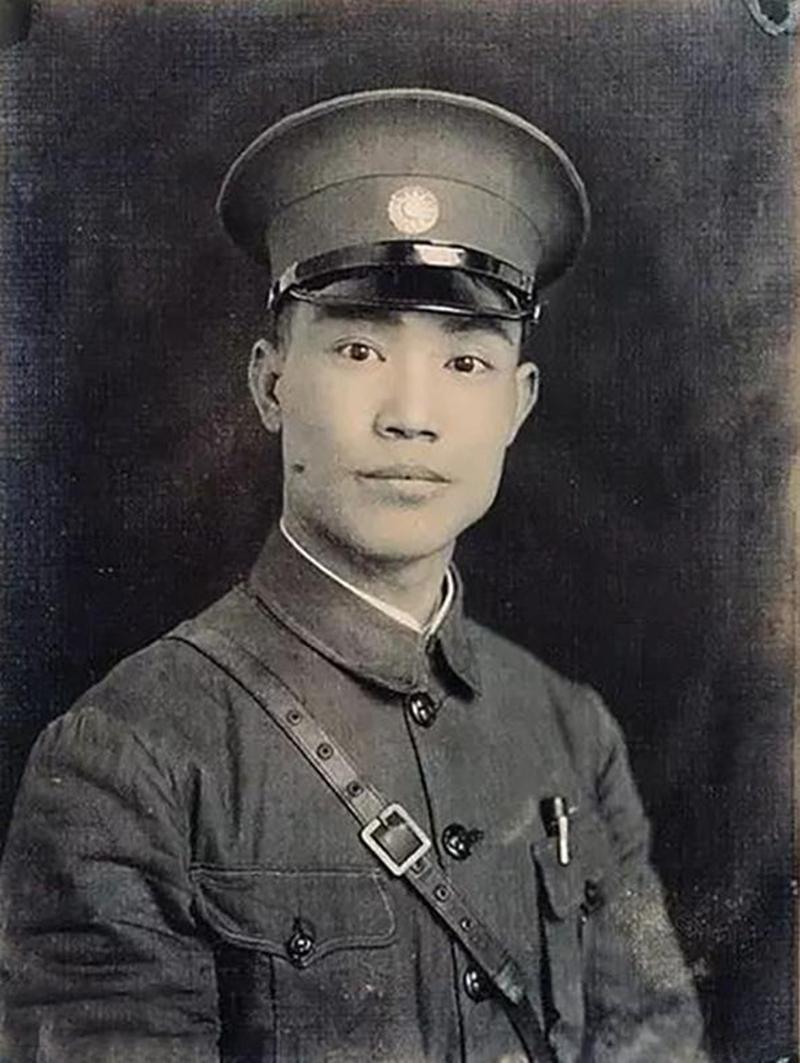

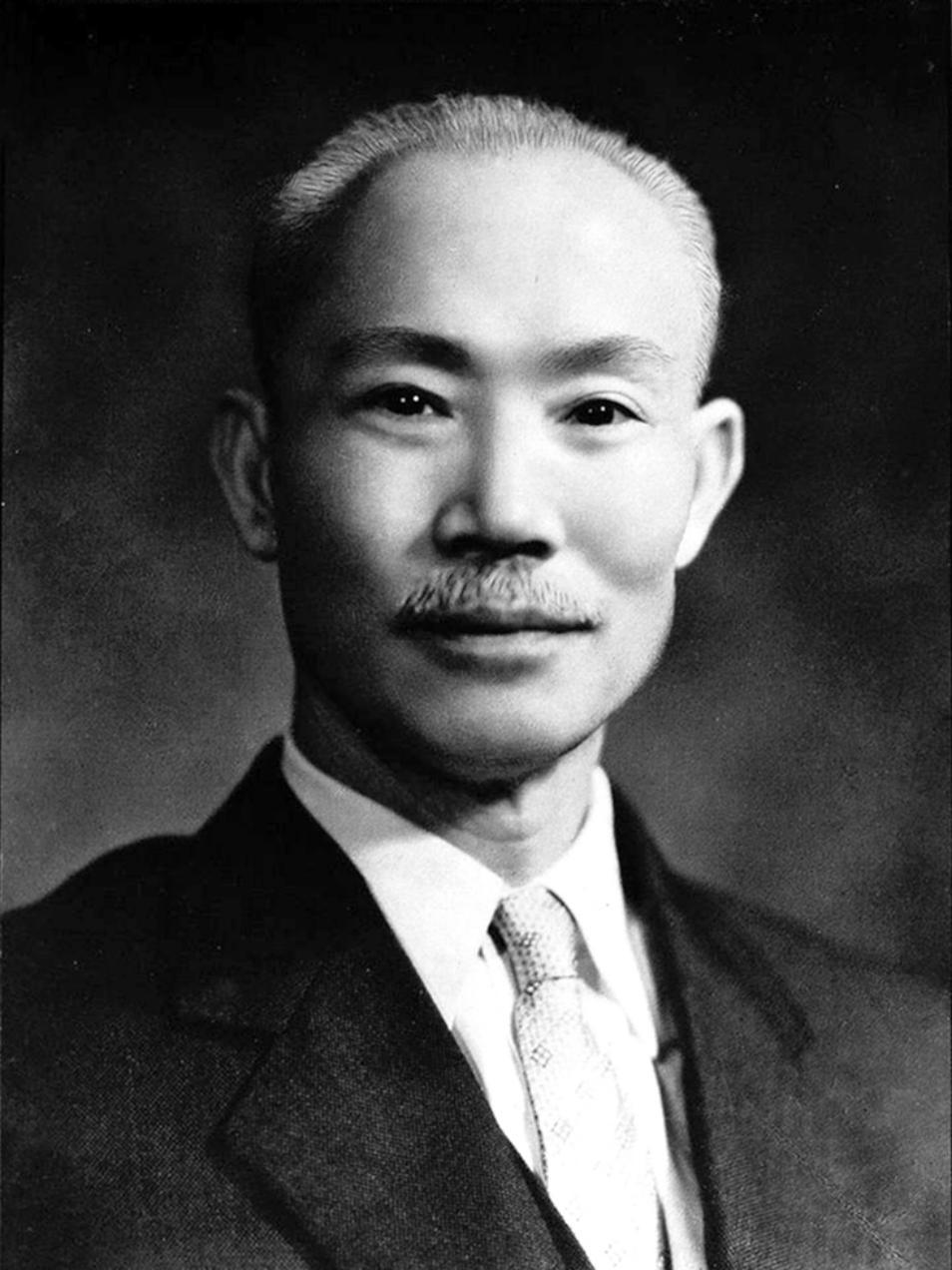

1950年,吴石牺牲后,妻子处境危险。关键时刻掉,陈诚顶着压力,为她减刑3次。除此外,陈诚还做了一件让人意外的事儿…… 1950年夏天,台北的天空闷得发黄。六月十日清晨,枪声在马场町响起。 隐秘在战线上的将军吴石,被敌人推上刑场。 临刑前,他站得笔直,衣领扣到最上一个扣子,只说了一句:“愿以此身,换我民族的未来。” 那一刻,没人想到,他留下的,不只是忠烈的名号,还有一个被命运碾碎的家庭。 吴石的妻子王碧奎,当时还关在监狱里。她的罪名是“匪谍家属”。 那天傍晚,狱卒粗声粗气地念着吴石的死讯,她只是抿了抿嘴,眼角的泪顺着脸滑下去。 外面的房东,听说他们家出了共产党,立刻撵走了16岁的吴学成和7岁的吴健成。 姐弟俩背着破布包,蹲在台北公园的长椅上,夜里冷得直打哆嗦。 没人敢收留他们,买早点的小贩看见了,也只丢下一块没卖完的馒头。 那时候,他们的名字已经成了“危险标签”。 在台湾,谁都知道,沾上“匪谍”二字,连呼吸都要小心。 姐弟俩靠捡垃圾堆里的剩饭活命,吴学成一度想过去当女佣换饭吃,但被人发现身份后又被赶走。 那年冬天,姐弟在寒风里缩成一团,吴健成发着烧,姐姐把自己那件薄毛衣盖到他身上,默默念着父亲的名字。 就在他们最绝望的时候,一个名字悄悄介入——陈诚。 他是当时的台湾二号人物,军中大员,白色恐怖的决策者之一。 可在这场冰冷的肃杀气氛里,他却做了一件谁都意想不到的事,暗中庇护吴石一家。 没人知道他第一次得知吴石牺牲时是什么表情。 只是据身边人回忆,那天陈诚在办公室里坐了很久,一句话也没说。 那份过命的恩情,在他心里压了整整二十多年。 早在1926年南昌战役那场混乱的交火中,陈诚身中疟疾,昏迷在阵地上。 正是吴石,带着警卫连冒着枪林弹雨冲进去,把他背出来。 那时是寒冬,吴石脱下自己的棉衣裹在陈诚身上,自己只穿着单衣守在破庙门口,靠一根冷掉的烟熬到天亮。 那一夜,陈诚醒来时看到吴石冻得嘴唇发紫,只说了一句:“欠你的命,我记着。” 二十多年后,这句承诺,他真的兑现了。 吴石死后,陈诚亲笔在王碧奎的判决书上批注暂缓执行。 他知道,这样做冒着极大的风险,在那个风声鹤唳的年代,帮叛匪家属就是自毁前程。 可他还是想尽办法,通过妇人无知、误受牵连为由,把九年刑期减到三年,再压到七个月。 不到一年,王碧奎被释放。 走出监狱那天,外面下着小雨,一辆黑色吉普车停在门口,是陈诚派来的司机。 司机递给她一张地址卡,说:“陈主任让我带您去住处。” 那是一间在台北郊外的小房子,安静、偏僻却安全。 生活费、家具也全都有人送来,陈诚甚至还动用了补偿旧部遗孀的名义,保留了吴石的部分存款,安排她去纺织厂工作。 保密局那边的监视名单,也被他亲手划掉了一个名字。 最难的,是孩子。 吴石的儿子吴健成,因为“匪谍之子”身份,所有学校都拒收。 陈诚想了个法子,让他改名“陈明德”,用自己的姓掩护这个孩子。 那年,建国中学录取榜上出现了一个陌生的名字,没人知道那个“陈明德”,其实是敌人眼中“叛徒”的儿子。 陈诚不仅帮他改名上学,还每个月托副官送去200元生活费,那相当于普通工人三个月工资。 吴学成被安排进教会学校,吴健成则靠着陈诚的担保一路升学。 几年后,吴健成考上台湾大学,身份问题又成了障碍。 陈诚请了三位教授联名担保,亲自批示:“此人品学兼优,可特许入学。” 甚至在吴健成申请美国奖学金受阻时,陈诚又一次出手相助。 1977年,吴健成终于踏上飞往美国的飞机。 临行前,他收到一封署名“老友”的信,只有一句话:“你父亲的精神,值得被世界记住。” 那一年,陈诚已病重。 他没有告诉任何人这封信的来历,只让秘书悄悄送出去。 吴石的后人后来都知道,是陈诚救了他们。 但他们也清楚,这份恩情里,夹杂着时代的无奈,救他们的人,也曾是逼死他们父亲的政权核心。 可在铁血的政治和个人的恩义之间,陈诚最终选择了人性。 历史的尘埃落下时,人们往往只记得枪声,却忘了那些在风口浪尖里,仍愿意保留一点温度的人。 吴石用生命诠释了忠诚,而陈诚用行动,完成了偿还。 他们一个人死在信仰里,另一个人在权力中选择善。 有人说,历史没有温情,但在吴石与陈诚的故事里,我们看到的,正是温情在人性最黑暗的角落里,仍然闪烁的微光。