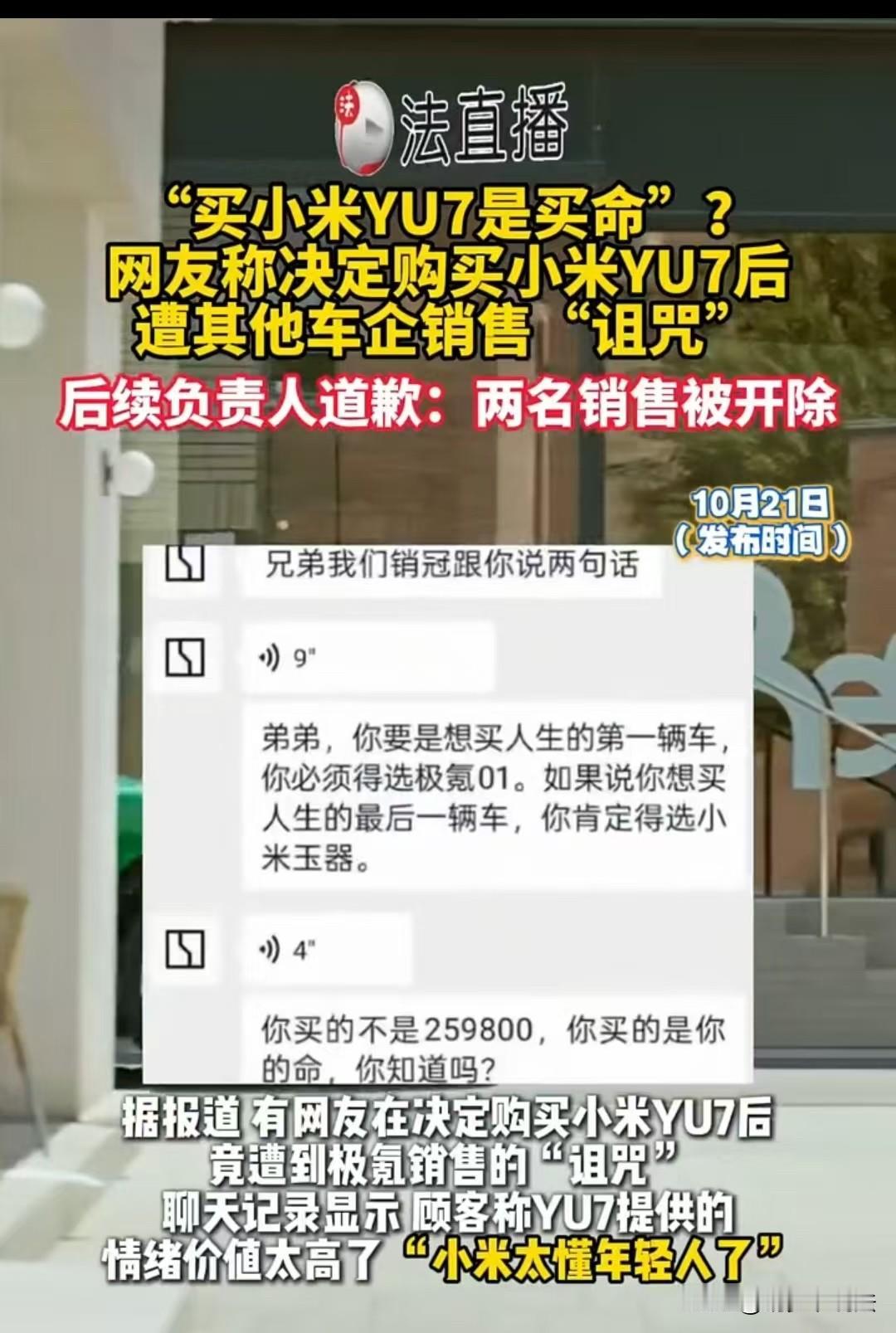

南京,22岁顾客对比极某牌与小某牌汽车后选小某某7,竟遭极某销售人员言语“诅咒”,称“买小某某7是人生最后一辆车,花的是命”。顾客发帖讨说法引发热议,极某连夜致歉并重罚:涉事销售被开除且永久不录用,门店及区域管理层也因失职受罚。 2025年10月,南京一名22岁的年轻顾客打算入手人生第一辆新车,第一站便走进了浦珠北路的极某门店。 他一眼看中了极某001,试驾时对车辆的操控和空间表现也颇为认可,但本着货比三家的想法,并没有当场下定决心,只是说想再四处转一转。 门店的两名销售人员于某某和侯某某见状,赶紧热情地凑上来,一边递名片一边说着车辆的各种优惠政策,顺势加了顾客的联系方式,反复叮嘱有任何问题都能随时找他们,眼神里满是怕单子跑掉的急切。 看着顾客转身离开的背影,两人又远远望见他径直走进了隔壁的小某汽车门店,心里顿时咯噔一下,既不甘又焦灼,只能隔着玻璃眼巴巴地看着顾客坐上小某某7完成了试驾。 接下来的两天里,于某某和侯某某几乎没停过给顾客发消息,从续航能力到底盘调校,一条条细数极某001的优越性,试图用各种产品亮点打动对方。 但这位顾客十分理智,并没有被密集的信息轰炸左右判断。他坦诚地回复,试驾小某某7后,发现那款车的设计理念更对年轻人的胃口,尤其是智能配置带来的情绪价值,让他觉得小某更懂自己的需求。 眼看顾客态度坚决,两名销售人员急了,祭出了“最后一招”。 其中一人直接发来语音,语气带着明显的不满:你要是想买人生的第一辆车,必须得选极某001,如果你想买人生的最后一辆车,肯定得选小某某7,你买的不是25万9800,你买的是你的命啊。 顾客听完当场愣住了,自己只是基于喜好做选择,怎么就被如此“诅咒”? 一股火气瞬间涌上来,但他没有和销售人员直接争执,而是将聊天记录和语音转文字截图发到了社交平台,语气里满是不解:现在的销售人员都这样吗?不在他家买就诅咒顾客,太过分了。 帖子发出后很快引发热议,有网友怒斥销售吃相难看,也有人质疑极某的管理存在漏洞。 极某汽车苏鲁战区负责人王经理在当晚9点半就紧急联系上顾客,语气恳切地致歉:我们的销售伙伴表述极为不得体,这不是公司和团队的本意,完全违背了品牌行为规范。 随后,极某官方通报了处理结果:涉事销售于某某、侯某某因言语不当造成严重顾客体验问题,依据《零售业务合规管理办法》被扣除12分合规分,判定为三级违规违纪,立即解除劳动合同且不得再被集团任何公司录用。 除了直接责任人,管理层也被连带追责,浦珠北路极某家店长武某某因管理失职扣除3分合规分,南京单元城市经理芮某某因间接管理责任扣除2分合规分,两人均面临绩效扣除和取消升职机会的处罚,王坤本人也公开表示将承担相应管理责任。 这波处理速度让原本只是想发泄情绪的顾客有些意外,甚至多少觉得不好意思,很快便删除了原帖。 网友们对此也议论纷纷,有人说个别销售的极端行为不能代表品牌,但极氪的处理还算及时果断,也有人提醒:车企拼业绩的同时,更得管好销售的嘴,尊重顾客和对手才是长久之道。毕竟,谁也不想在看车时遭遇这样的糟心体验。 《反不正当竞争法》第十二条,经营者不得编造、传播或者指使他人编造、传播虚假信息或者误导性信息,损害其他经营者的商业信誉、商品声誉。 这条法律禁止商家靠说对手坏话抢生意。极某销售说“买小某某牌是人生最后一辆车,花的是命”,就是编造误导性信息,暗示小某车不安全,故意抹黑小某的口碑,以此逼顾客选自己的车,这已经踩了不正当竞争的红线。 《消费者权益保护法》第二十五条 ,经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤,不得搜查消费者的身体及其携带的物品,不得侵犯消费者的人身自由。 商家得尊重顾客,不能骂人造谣。极某销售用“买命”这种话,表面是激将,实际是诅咒顾客选小某会出事,这就是对顾客的诽谤,让顾客受了气还被冒犯,完全侵犯了消费者的人格尊严。 对于此事,大家如何看? 素材:红星新闻2025-10-22