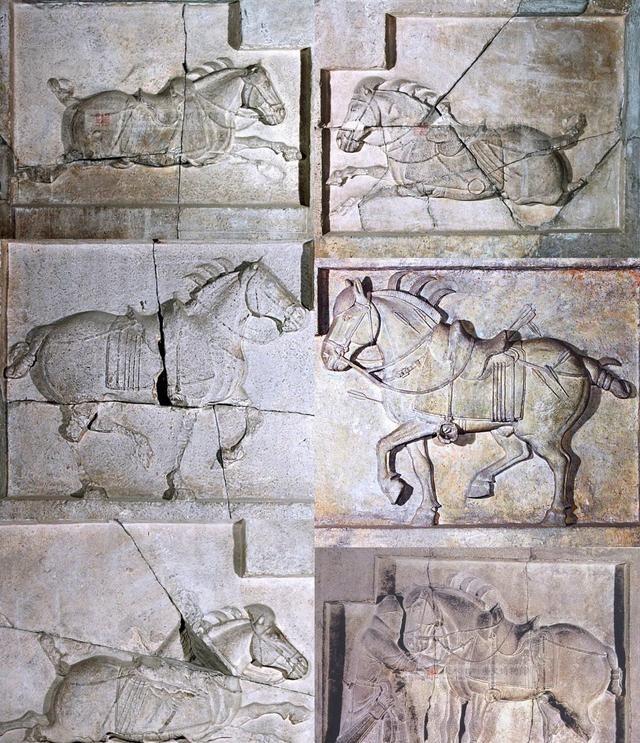

1972年,中美建交前夕,基辛格访华前问杨振宁:“带点什么礼品好呢?”没想到杨振宁却说:“有两件中国文物最合适。”这两件文物,和国内的四件文物并称“昭陵六骏”。 2023 年西安碑林博物馆的展厅里,“昭陵六骏” 特展的灯光缓缓亮起。 82 岁的文物专家李老站在 “飒露紫” 复制品前,对着参观的人群讲述:“1972 年基辛格访华前,杨振宁先生曾建议他带两件文物当礼品,就是现在在美国的‘飒露紫’和‘拳毛騧’。” 人群里发出惊叹,有人举起手机拍摄展柜里的老照片 —— 那是 1971 年杨振宁参观故宫四骏残件时的留影,照片里的他,正俯身轻触石马纹理,眼神满是牵挂。 1971 年北京故宫的休息室里,杨振宁握着文物专家的手不放。 “这四骏残件修复得怎么样?另外两骏在美国的情况,您知道吗?” 他连问两个问题,语气急切。 专家递过一份资料:“‘飒露紫’和‘拳毛騧’在宾夕法尼亚大学博物馆,我们一直想联系,却没找到合适的机会。” 那天下午,他们聊了三个小时,杨振宁详细记录下两骏的尺寸、雕刻细节,甚至还画了简单的示意图。 “要是有机会,我一定要为它们的回归做点什么。” 离开时,他把资料小心收好,放进随身的公文包 —— 这个承诺,成了他后来向基辛格提建议的伏笔。 1920 年美国纽约的古董店里,卢芹斋正对着 “飒露紫” 的照片得意。 他刚收到宾夕法尼亚大学博物馆的汇款,15 万美元的支票躺在桌上,比他倒卖过的任何一件文物都值钱。 “中国人自己不珍惜,活该流落到国外。” 他对着店员冷笑,完全没意识到,自己的行为正在被国人唾骂。 而此时的中国,梁启超在书房里对着六骏拓片叹气,他提笔写下《昭陵六骏记》,字里行间满是痛心:“六骏者,非独马也,乃吾国开国之精神象征也。” 这篇文章后来在报纸上发表,引发无数国人对流失文物的关注,也让 “昭陵六骏” 成了民族情感的寄托。 1980 年美国宾夕法尼亚大学的会议室里,杨振宁正和博物馆馆长谈判。 “这两匹石马是中国的国宝,应该回归故乡。” 他拿出 1971 年记录的资料,还有梁启超的文章复印件。 馆长皱着眉:“它们是博物馆合法购买的,不能轻易归还。” 杨振宁没有放弃,他列举了国际文物保护公约,还提到中国村民当年保护四骏的故事:“这些石马承载着一个民族的记忆,留在国外,就像断了根。” 虽然这次谈判没有结果,但馆长答应会好好保护两骏,还邀请中国专家来共同研究 —— 这为后来的文物交流埋下了种子。 1905 年陕西昭陵的山脚下,一群孩子围着石马玩耍。 “你们看,这匹马身上有洞!” 一个孩子指着 “拳毛騧” 的马身,好奇地伸手摸。 旁边的老人赶紧拉开他:“别碰!这是皇上的马,有灵性的,当年打仗救过皇上的命。” 老人坐在石马旁,给孩子们讲 “飒露紫” 中箭、丘行恭拔箭的故事,阳光洒在石马身上,仿佛让冰冷的石头有了温度。 谁也没想到,九年之后,这些被孩子们视为 “守护神” 的石马,会遭遇被盗卖的命运。 2000 年海外华人的聚会上,一场 “石马回家” 的签名活动正在进行。 发起人是杨振宁的学生,他拿着签名册激动地说:“杨先生特意嘱咐我们,要让更多人关注昭陵六骏的回归。” 现场的华人纷纷签名,有人还写下祝福的话:“希望两骏早日回家,和四骏团聚。” 签名册后来被寄到宾夕法尼亚大学博物馆,馆长看到后深受触动,主动联系中国文物部门,提出共同举办 “昭陵六骏” 特展的想法 —— 这是两骏流失海外后,首次以文化交流的形式 “回到” 中国。 2010 年西安碑林博物馆的展厅里,“昭陵六骏” 特展正式开幕。 “飒露紫” 和 “拳毛騧” 的复制品摆在四骏残件旁边,虽然不是原件,但仍让无数观众热泪盈眶。 杨振宁特意从美国赶来,他站在展厅中央,对着镜头说:“今天看到六骏‘团聚’,我很开心。 相信总有一天,原件也能回到这里。” 那天,他还捐赠了自己收藏多年的六骏拓片,上面有他当年的批注:“愿六骏早日归乡,慰民族之魂。” 如今,“昭陵六骏” 的故事仍在继续。 西安碑林博物馆每年都会举办 “石马回家” 主题活动,吸引无数游客参与;宾夕法尼亚大学博物馆也经常和中国开展文物交流,两骏的研究报告不断更新。 那两匹远在大洋彼岸的石马,虽然还未真正回家,但它们的故事,早已成了连接中外文化的纽带,也让更多人明白:文物是民族的根,只要有人牵挂,就总有团聚的一天。 信源:中国侨网《杨振宁:“画圆”的一生》