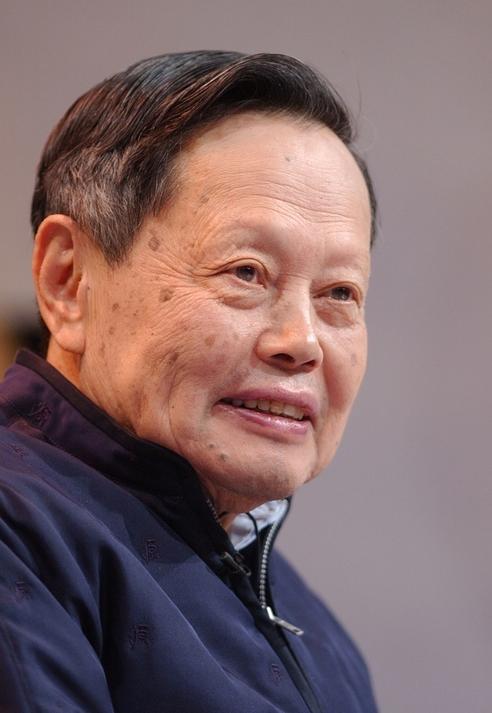

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 其实钱学森当年被扣押这事,跟“重要不重要”压根没关系,而是美国宁愿背上骂名也要将他攥在手里。 1950年钱学森要回国,美国联邦调查局直接扣了他的船票,理由是他行李里有“涉密情报”,谁都清楚这只是个拙劣的理由。 而真正让他被扣的,是美国海军部次长金贝尔撂下的那句狠话:“宁肯枪毙他,也不许他回中国,他一个人能抵三到五个师”。 当时正是朝鲜战争打得胶着的时候,钱学森搞的是火箭、导弹这种直接能转化成国防实力的硬科技,美国陆军航空兵司令阿诺德都承认,钱学森对喷气推进领域的贡献“无可估量”。 这种能直接左右战场天平的人才,美国怎么可能放手? 后来中美大使级会谈谈了五年,直到中国释放11名美国飞行员,拿这当筹码才换回钱学森,这就能看出,钱学森简直重要到要用国家间的谈判来换。 再看杨振宁,美国放他回国访问,后来甚至默许他频繁往返中美,根本不是因为他“不重要”,而是没看懂他能发挥的另一种价值,更没算到中国对人才作用的精准定位。 杨振宁是搞理论物理的,跟钱学森的应用科学不一样,他的研究不直接挂钩军工生产,美国当时觉得“理论嘛,放回去也造不出原子弹”,可他们忘了,理论是科学的根,而打破中美科技封锁的桥梁,恰恰需要这样的“根上人物”来搭建。 1971年中美关系还没解冻,杨振宁就成了首批回国访问的美籍科学家,这一步实在太关键了,中国科协后来悼念他时点明,正是他这趟破冰之旅,才让大批华裔学者放下顾虑,纷纷申请回国交流。 周培源直接夸他是“中美科学家友谊桥梁的开创者,这贡献无人能及”,这种打破冰封的作用,是当时被困在美国的钱学森想做都做不了的,也是国内百废待兴的科研界最急需的。 钱学森说“杨振宁在国外作用更大”,这话可不完全是客套,里藏的全是战略远见。 1972年杨振宁第二次回国,在周恩来总理主持的宴会上结识了周光召,后来两人一起推动中国物理学发展。 1975年他又向总理建议加强科普,推荐引进《科学美国人》中文版,直到1979年邓小平亲自批示落地,这才成了改革开放后第一本国际版权合作期刊,多少中国年轻人就是靠这本杂志,打开了科学视野。 而且他还向邓小平提了派遣留学生赴美学习的建议,不仅被采纳,还亲自推荐了1200多名年轻学者出国研修,在纽约州立大学石溪分校,专门成立“与中国学术交流委员会”,给这些学者铺路搭桥。 想想看,当时国内科研断层多严重?连像样的实验设备都没有,杨振宁留在国外拉一把、送一程,比他回来对着空实验室讲课管用多了,这就是“在国外作用更大”的硬核体现。 美国后来肯定悔得肠子都青了,因为杨振宁用他们眼里“不重要”的理论影响力,干成了美国最不想看到的事——帮中国筑牢了科研人才根基。 1986年他应陈省身邀请,在南开数学所建理论物理研究室,不到十年就搞成了国际知名的研究阵地。 1997年又帮清华建高等研究中心,把自己的薪资、诺奖奖金全捐了进去,还挖来姚期智这样的顶尖人才,带出了清华的量子计算团队。 要是他当年被美国扣着,或者早早回国断了国外的资源网络,这些事根本干不成。 而且杨老还一手促成了中国科研界的“良性循环”,他一手推动的“吴健雄物理奖”、“陈省身数学奖”,几十年里激励了一代代青年投身科学,这种“传帮带”的效应,比一篇顶级论文的价值大多了。 这么看来,钱学森和杨振宁都是国家的功臣,只是使命不同、战场不同。 钱学森是“冲锋陷阵的战将”,必须回国亲手打造国防盾牌,所以美国扣着他,恰恰证明他戳中了霸权的软肋。 而杨振宁则是“架桥铺路的使者”,留在国外能打破封锁、输送养分,美国放了他,是犯了战略短视的错。 钱学森看懂了这一点,所以才会说那样的话,这不是比较谁更重要,而是清楚国家在不同阶段需要不同的人才角色。 看看今年10月中国科协悼念杨振宁的文章,里面列的每一项贡献——破冰交流、推动留学、搭建平台、激励后人,全是他“留在国外发挥作用”的明证,这些贡献和钱学森的“两弹一星”一样,都刻在了中国科技崛起的骨子里。 那些说“杨振宁不重要”的人,要么是不懂历史,要么是故意搅浑水,他们看不到人才战略的复杂性,更看不到两位科学家跨越时空的默契。 钱学森用五年抗争换来回国效力,杨振宁用一生奔波架起交流桥梁,本质上都是把个人命运和国家需要绑在了一起,这种“哪里需要就到哪里去”的担当,才是真正的重要,才是值得后人永远记住的伟大。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!