我们对付中国,不是去和它打仗!美国驻北约前大使说:中国有庞大的陆军、海军和空军,以及数量不明的导弹、核武器,现在与它发生直接军事对抗,已没有取胜的把握。 最近,一个耐人寻味的变化引起了不少人的注意向来喜欢用武力压人的美国,在对中国的态度上忽然收敛了不少。 过去一有矛盾,他们习惯先摆出军事姿态,航母、战机一顿秀阵仗。可近些年,脸上那股硬气慢慢褪去,反倒开始用各种看似“文明”的办法做文章。 一些曾在美政府核心圈子待过的人,也公开承认这种变化的原因。一位当过美国驻北约大使的前官员就说得很直接:跟今天的中国硬碰硬,胜算不大。 这话并不是吓唬谁,而是他们在多次推演之后得出的结论。因为中国现在的国防力量,不仅是数量上的庞大,更重要的是系统完整,攻防兼备不管哪种方式试图挑衅,都几乎没有可能全身而退。 这种让对方不得不改变策略的军事实力,是一点一滴积累出来的。中国的陆军是稳固底盘的压舱石,规模巨大且不断升级,不给任何地面入侵的机会。 海军在这十几年里更是脱胎换骨,从只能守在近海,到今天可以在更远的海域保护航线和利益,这个变化让别人不能再轻易把威胁送到家门口。 空军同样飞跃显著,新型隐形战机和战略轰炸机的配备,意味着不光能挡,还能精准反击,让任何空中的挑衅都变成风险巨大的赌注。 但真正让美方在军事上退缩的,是导弹和核力量的提升。这不是什么虚张声势,而是一种让对手必须正视的实力如果有人贸然发起毁灭性攻击,中国有能力在全球范围内进行同规模的反击。 这种“你动我,我也能让你受不了”的局面,不是你情我愿的谈判,而是现实中无法回避的硬条件。有了这种威慑力,任何军事冒险,在启动的那一刻,就已经注定会以双输收场。 也正因为如此,美国才慢慢把对抗的重心转移到其他领域。科技压制、贸易壁垒、金融制约、舆论战,这些不冒战火的新战场其实更加持久和隐蔽。 从半导体到高端制造,从规则制定到舆论塑造,他们想通过这些方式,让中国的发展速度放缓,甚至改变方向。对他们来说,这种打法风险低、可控,还能持续很久。 因此,看到表面上的“文明相处”并不意味着可以松口气。和平的表象,其实依赖的是一种对等威慑,而这种威慑一旦被削弱,对方就可能重新试图用武力来解决问题。 今天的中国,用几十年的积累赢得了与对手坐在同一桌平等博弈的资格,但真正的挑战,是如何在科技、经济、文化这些没有硝烟的领域继续守住优势。 这才是未来更长的比拼,也是在看似平静的水面下涌动的暗流。

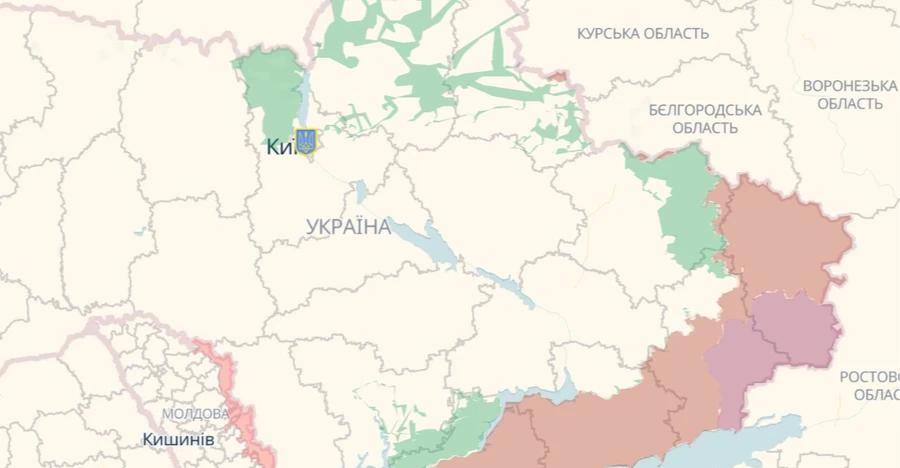

![五年后,立帖为证。我们等着![大笑]](http://image.uczzd.cn/8998837102134939431.jpg?id=0)