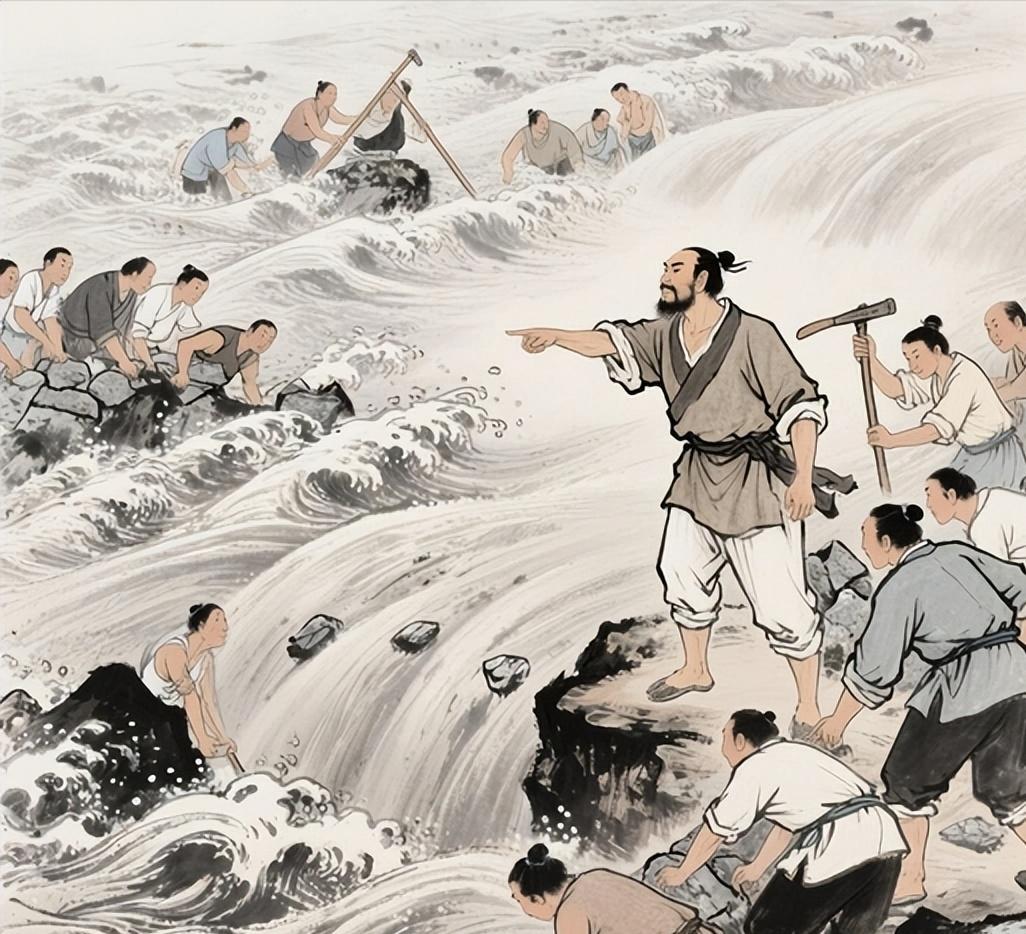

一方有难八方支援!外网提问:中国人面对灾难为何如此团结? 中国地理条件决定了一个现实:单打独斗,很难活得久,黄河、长江隔三差五就来个“考验”,没点集体协作的本事,只能眼睁睁看着灾难吞噬家园。 从几千年前修水渠、筑堤坝开始,中国人就学会了:只有团结,才能对抗自然。 这种“你帮我一把,我拉你一把”的协作传统,一代代传下来,早已不是临时演习,而是刻进了文化里的“默认设置”。 哪怕平时一个小区的邻居都互不打招呼,一旦灾难来了,谁家需要物资,谁家老人走失,一呼百应,分分钟组织起队伍,这不是临场发挥,而是中华民族在长期抗灾史中养成的“生存本能”。 要理解中国人在灾难面前的团结,不妨拿一些国外的真实案例来做个对比。 2025年,美国夏威夷毛伊岛的大火震惊全球,火势蔓延之快让整个拉海纳小镇几近焚毁,然而,灾后的救援行动却饱受质疑。 当地居民多次在社交媒体上发出求助信息,抱怨联邦救援响应迟缓,物资分发混乱,一些人甚至表示,是邻居和社区志愿者先一步冲上前线,而不是政府。 更让人难以理解的是,在火灾刚过几天,美国总统特朗普当时并未第一时间前往灾区,这在国内也引发了不少争议。 再看看2021年德国西部的洪灾,肆虐的洪水造成上百人死亡,德国政府在应急响应上同样被媒体批评为“行动迟缓、部门割裂”。 一些灾区居民甚至表示,“政府还没来,我们已经靠邻居自救了三天”。 这些例子并非为了贬低他国,而是用来凸显一种现实差异:在一些西方国家,灾难救援更多依赖地方自治和个人自发,政府的响应往往受到部门协调、法律程序的限制,效率较低。 而在中国,自上而下的快速调动能力,配合基层组织的高效执行,使得“救援和组织”几乎可以同步启动,这种机制不是临时搭建的,而是长期以来在抗灾实践中不断打磨的成果。 同样的灾难,不同的反应,一边是“等救援”,一边是“全民动起来”,这背后不仅是制度框架的差异,更是一种文化价值观的不同。 平时吵着“豆腐脑该甜还是咸”的中国人,一遇天灾人祸,就突然“秒变”一个战壕里的战友。 中国人始终相信“我为人人,人人为我”,这让我们在风雨来临时,不会各自奔逃,而是迅速组成一张密不透风的安全网。 这种“同舟共济”的社会精神,正是中华民族在世界灾难面前最有力、最独特的底牌,当然,光有情感是不够的,真正能在灾难中扛住压力的,是中国那套“集中力量办大事”的制度机制。 2025年夏天,北方多地遭遇极端降雨,北京、河北、山西、内蒙古等地损失惨重,国家统筹之下,19个省市对口支援,物资、人员、技术迅速到位。 没有扯皮、没有推诿,谁负责什么区域、缺什么就补什么,全国上下像一台机器一样高效运转。 这不是第一次展现这种能力,2008年汶川地震,救援队从四面八方集结,八万多人被成功救出,这是全球都瞩目的“中国速度”,而这一切的背后,是制度设计的精密性和执行力的统一。 这种体系下的团结,不是靠口号维系,而是靠制度来保障,这也是很多外国人看了直呼“震撼”的地方,不是光靠民间自发,而是国家机器与民间力量的双轮驱动。 不少外媒曾揣测,中国Z世代是不是更“躺平”?可现实啪啪打脸。 在重庆山火中,是摩托骑士们一路狂飙物资上山;在2025年的洪灾中,是一群20多岁的年轻人,用私家车拉着救援物资,赶了几千公里送到前线,他们不是官兵,不是编制,只是普通人,但他们说:“我也只是做了能做的事”。 在自媒体平台上,很多年轻人用镜头记录下救援现场,从搭帐篷、送饭盒,到帮老人搬家、修电路。 更重要的是,他们的行动,打破了外界对中国年轻人“只会玩手机”的偏见,也让全社会看到了希望:团结,是一代代人接力传承的火种。 从学校里学的“舍小家为大家”,到春节回家时的“团圆饭”,再到街坊邻里之间唠叨的“有事就喊我”,这种“我不是一个人在战斗”的意识,其实早已融入生活的每个角落。 一场洪水,不只是测试城市排水系统的极限,更是测出一个民族的凝聚力,你会看到外卖小哥冒雨送饭,超市老板免费送水,志愿者连夜搬沙袋……每一滴善意,汇成浩荡洪流。 它不是被命令出来的,而是自发生长的,就像一场没有排练的合唱,每个人都知道自己该唱哪一段,怎么配合,声音虽然不同,但方向一致。 中国人的团结,不靠喊口号,也不靠临时抱佛脚,它是老祖宗留下的智慧,是制度赋予的效率,更是年轻人用行动守护的信念。 灾难不会消失,但团结的力量一旦觉醒,就没人能打败,正因如此,我们一次次从泥泞中站起来,从废墟中走出来,不是因为我们没有痛苦,而是因为我们从不孤单。 这,才是“为什么中国人总能在灾难中团结”的答案。 信息来源:锐评|中国人的团结再一次具象化了——北京日报