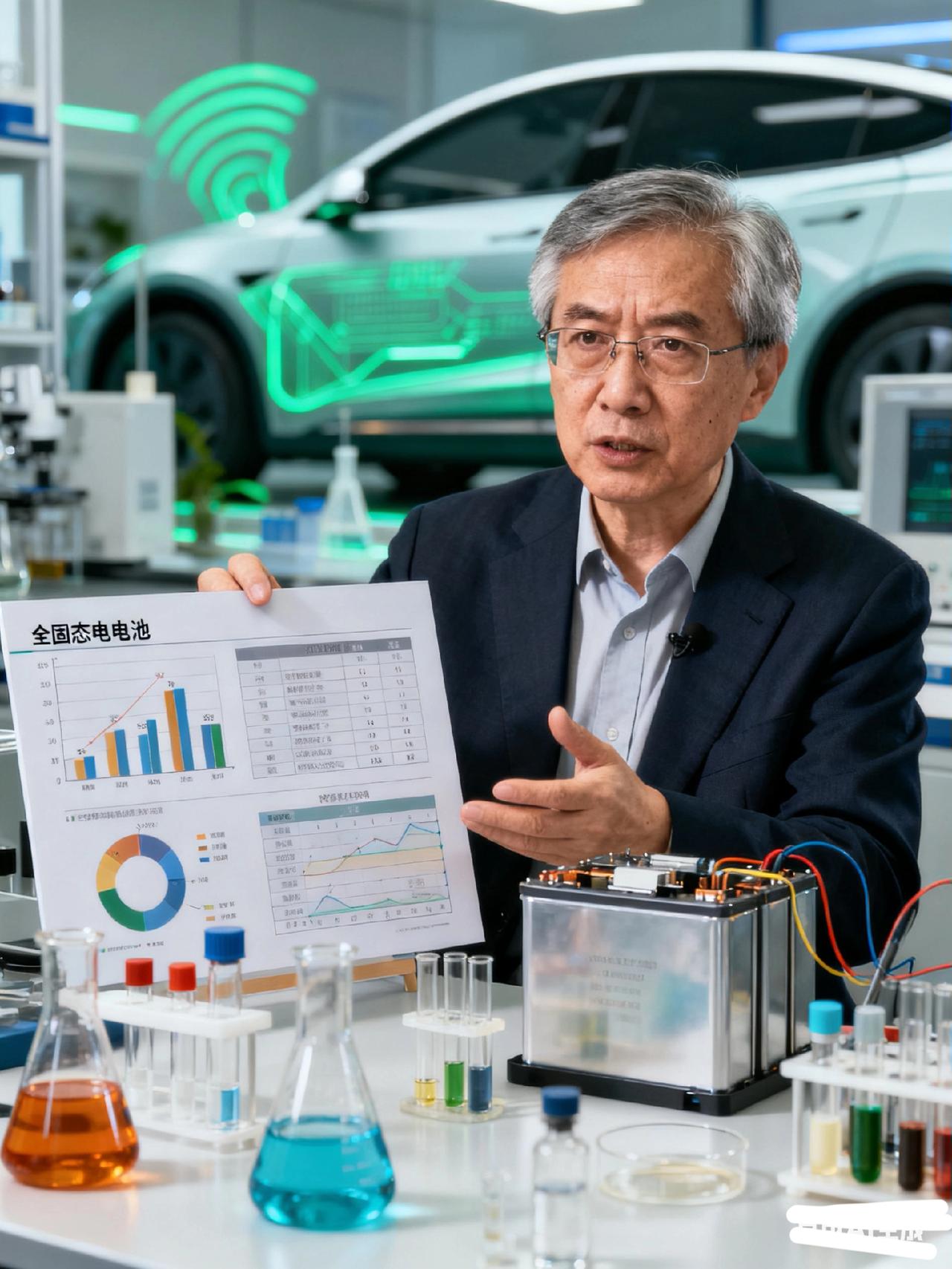

我有预感,电动车市场这次真的要变天了! 因为这次固态电池突破最大的影响,不是续航破千公里,也不是快充只要10分钟,而是彻底重构了“电动车”的价值逻辑。 84岁的陈立泉院士最近又泡在了实验室,这位中国锂电池研究的开拓者,指尖划过刚封装好的固态电池样品,眼里的光比仪器指示灯还亮。 1976年在德国交流时,一句“氮化锂能做汽车用的固态电池”,让36岁的他立刻申请转行,回国后在共用的实验室里搭起简易装置,1988年造出了我国第一块固态锂电池。 可日本索尼彼时突然推出液态锂电商业化产品,他只能压下初心,带队攻克液态锂电量产难题,直到2014年推动中国锂电全球市占率登顶。 “液态电池能量密度到了头,还藏着起火隐患。”他始终没忘最初的方向,2013年重提固态电池研发,牵头提出“原位固态化”技术路线,终于破解了固固界面接触的世界级难题。 这场突破的核心,是用固态电解质替代了传统锂电的液态电解液。别小看这一改变,液态电解液不仅限制了储电能力,更让电动车始终背着“起火风险”的包袱。 中科院物理所团队研发的“特殊胶水”——碘离子,能自动填补电极与电解质间的缝隙,让锂离子传输更顺畅;金属所给电解质加了“聚合骨架”,弯折2万次都不坏,储电能力还提升86%;清华大学用含氟材料做的“保护壳”,让电池经120℃高温、针刺测试都不会爆炸。 更关键的是,新电池不依赖钴、镍等稀有金属,中科院青岛能源所的样品循环6200次后容量仍剩84.4%,成本控制有了底层支撑。 这些突破正在撕碎旧有的行业规则。过去车企比拼续航,靠的是堆砌电池数量,车身重量增加,操控性下降,还推高了成本。现在600Wh/kg的能量密度,配合轻量化设计,续航破千成了顺带的结果,车企的竞争焦点开始转向空间利用与智能化。 宁德时代投300亿建研究院,比亚迪规划50GWh产线,都在调整战略——不再把电池当“储能包袱”,而是作为重构车内空间的核心部件。 供应链的震动更彻底。 钴价曾因锂电需求暴涨十倍,刚果(金)的资源争夺让行业不安。固态电池对稀有金属的低依赖,让上游原材料格局面临重塑。国内企业在氧化物路线上的布局,恰好避开了日韩硫化物路线的毒气处理难题,专利数量已是日本的3倍,产业链协同优势正在显现。 这种改变不是凭空出现,陈立泉早在1997年就坚持中试线“用自己的技术、设备、原材料”,为如今的自主可控埋下伏笔。 消费者的决策逻辑也在反转。过去选电动车,最先问“续航多少”“充电快吗”,背后是对补能和安全的焦虑。 现在清华大学的安全测试数据传开,中科院2026年量产的时间表明确,越来越多人开始关注“车内空间多大”“智能化体验如何”。这种转变让电动车彻底跳出“燃油车替代品”的定位,成为真正的新物种。 当然,破局不会一帆风顺。 中科院武建飞研究员坦言,量产还面临材料一致性、生产良率等现实挑战,从实验室到生产线的每一步都要啃硬骨头。半固态电池2025年先落地,全固态真正普及可能要到2030年,成本下降也需要时间验证。 但这些问题挡不住趋势,就像陈立泉说的“好技术终会变成好产品”,他84岁仍奔波在实验室与生产线之间,眼里装的不只是电池,更是国家能源安全的根基。 固态电池的价值,从来不是参数的堆砌,而是让电动车摆脱了对燃油车的路径依赖。它重构的,是从原材料到车企再到消费者的全链条逻辑,是能源利用的底层思维。当安全不再是顾虑,成本不再是门槛,电动车才算真正站在了新的起点上。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。