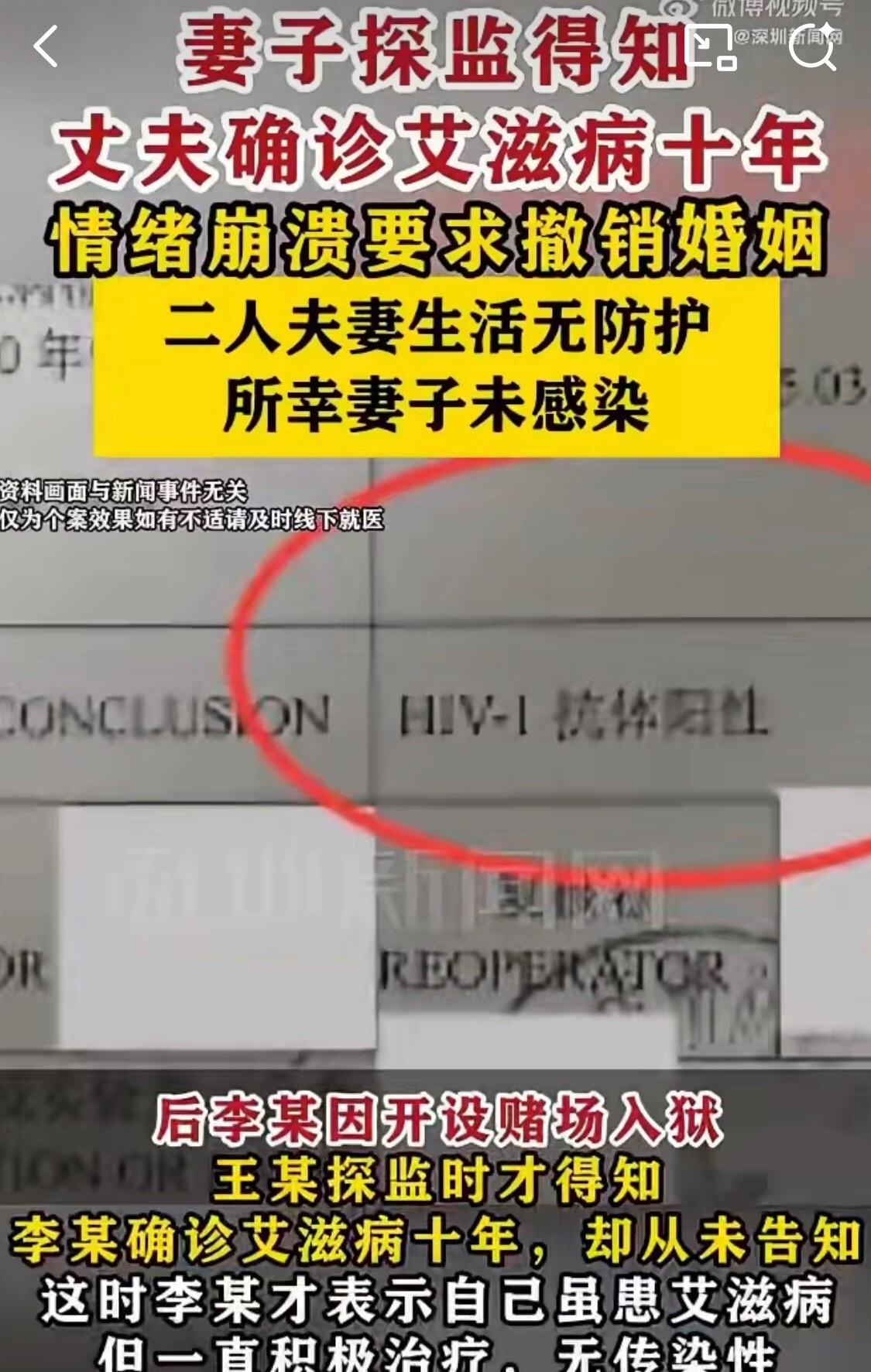

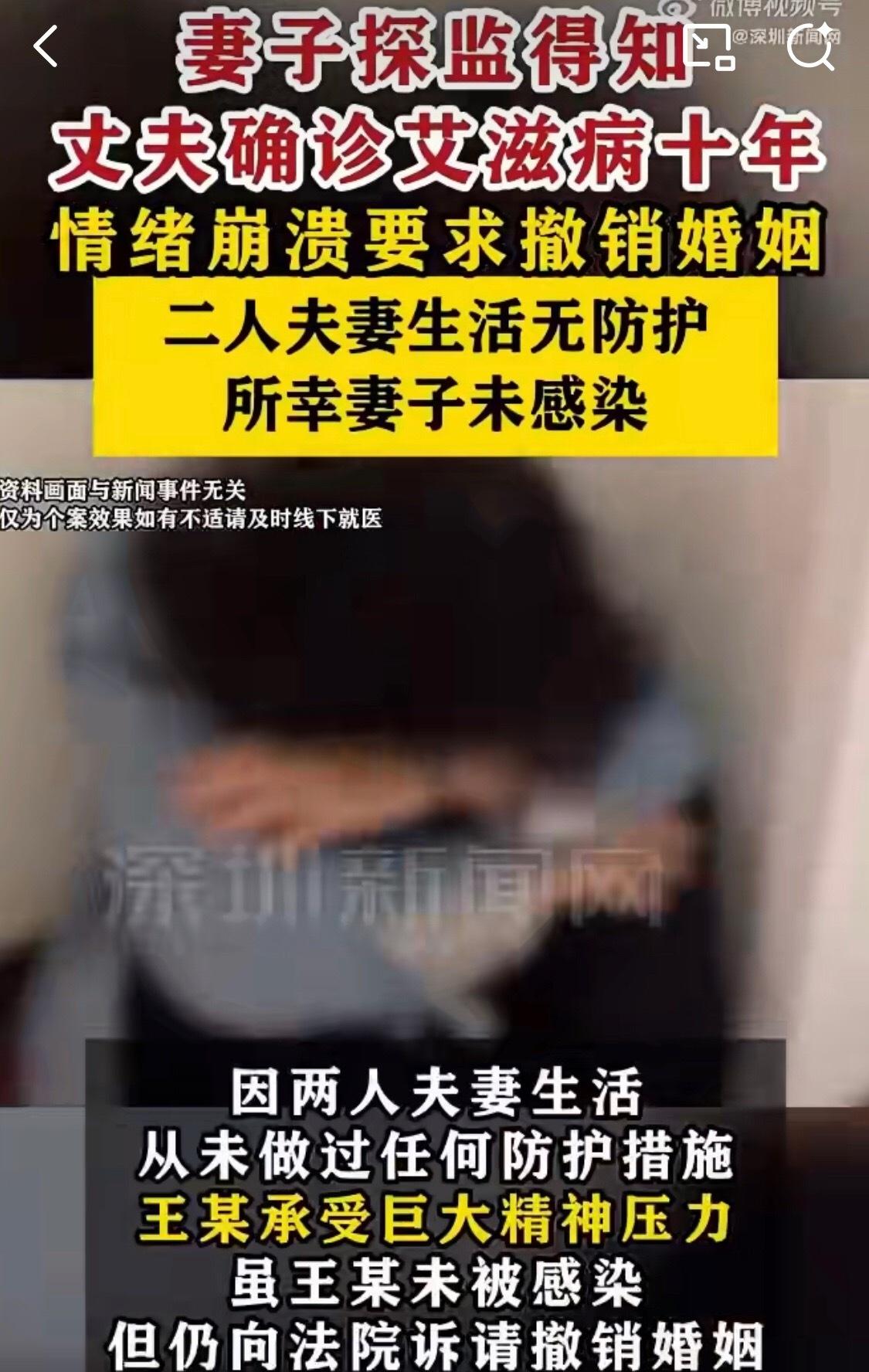

云南女子王某与丈夫李某结婚多年未育,婚后李某谎称患“肝病”需长期服药,但实际隐瞒艾滋病确诊史长达10年。 双方夫妻生活从未采取防护措施。李某因开设赌场入狱后,王某探监时通过其病历单得知真相。李某辩称“积极治疗无传染性”,但王某未被感染。 王某以“隐瞒重大疾病”为由诉请撤销婚姻,法院判决支持,婚姻关系自始无效(非离婚状态)。 撤销婚姻:根据《民法典》第1053条,艾滋病属于婚前必须告知的“重大疾病”,隐瞒即构成法定撤销事由。 刑责界限: 若未造成感染(如本案),男方仅承担民事责任(如精神赔偿); 若隐瞒导致伴侣感染(如新疆案例),可认定为故意伤害罪,最高判无期徒刑。 ⚠️ 医学焦点:为何10年无防护却未感染? U=U理论(检测不到=不传染) 李某若持续规范治疗,病毒载量降至检测限以下(维持≥6个月),性传播风险趋近于零。 关键前提:严格每日服药、定期检测载量,否则风险反弹。 未感染的其他可能因素 妻子免疫系统较强,或性行为中无黏膜破损等传播条件; 男方治疗依从性高,病毒载量长期受控。 需警惕:U=U非绝对安全(如母婴/血液传播仍存在风险),更非隐瞒理由。 ⚖️ 制度漏洞与社会争议 现行婚检中,医院/医生无权将一方HIV阳性结果直接告知伴侣,仅能督促患者自行告知。 规避手段:若婚检报告未显示HIV项目或标注“待查”,可能暗示阳性结果(需双方主动交换报告验证)。 地方试点突破:云南、广西推行“疾控介入”机制——若患者拒绝自行告知配偶,疾控部门可协调告知,降低传播风险。 公众舆论核心诉求 强制婚检互公开:专家呼吁婚检增设“重大传染病告知确认书”,双方签字承诺知情。 法律平衡:明确“生命健康权优先于隐私权”,避免恶意隐瞒。 🛡️ 个人防护与行动建议 主动提议共同体检,互换完整报告(重点查HIV、乙肝、梅毒)。 警惕对方回避体检、私下服药等反常行为。 即使关系亲密,不明健康状况时坚持使用安全套。 避免共用牙刷、剃须刀等可能接触血液的个人物品。 发现隐瞒后: ① 立即检测HIV抗体,确认自身状况; ② 保留聊天记录、病历、服药凭证等证据; ③ 1年内起诉撤销婚姻,主张精神赔偿。 💬 社会反思与伦理批判 欺骗的本质:十年隐瞒非“保护隐私”,而是对伴侣生命健康权的践踏,将婚姻异化为“赌局”。 反歧视与理性看待: “患者规范治疗可正常生活,但隐瞒才是人性之恶;隐私保护≠恶意隐瞒的保护伞”。 总结:本案揭示了婚姻中健康知情权的法律盲区与人性考验。医学进步(U=U)不能替代坦诚,而制度需在隐私与公共健康间寻求平衡——婚前主动验证、防护不松懈,是普通人最直接的“生命防线”。