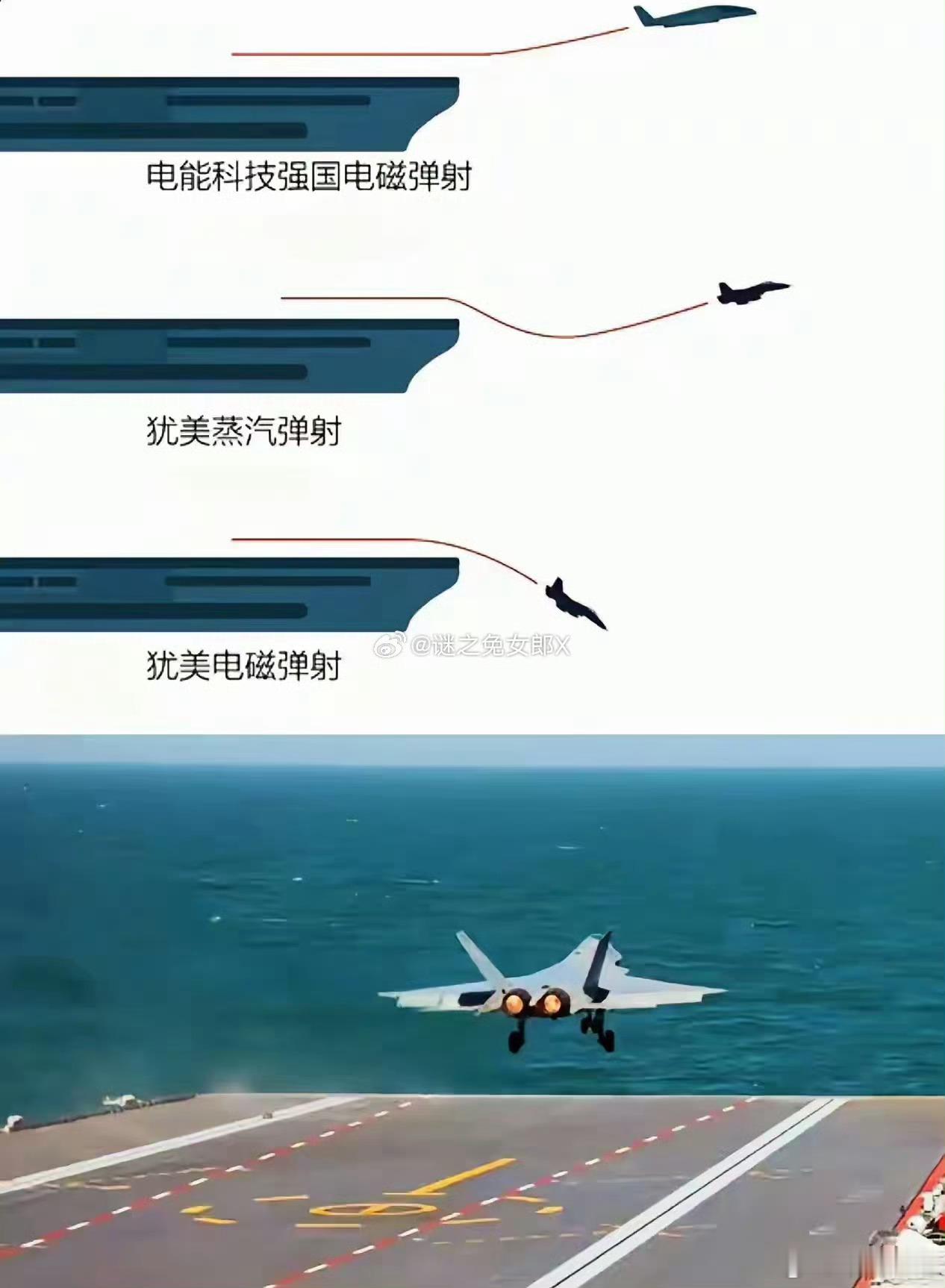

福建舰不会再有第二艘,交付一再推迟,压根不是技术卡了壳,而是海军在借着这艘船 “打磨” 下一代航母的标准答案,这种操作在咱们海军的装备发展里早有先例。 在当代中国海军的序列里,福建舰承载的意义早已超脱了一艘普通航母的范畴,它是中国海军战略转型与技术跨越的关键见证者。 自 2022 年 6 月下水以来,福建舰已历经多次海试,这一过程犹如一场漫长的 “马拉松”,并非外界所猜测的遭遇技术困境,而是一场严谨的数据采集行动。 每一次海试,福建舰都如同一位不知疲倦的探索者,在大海上收集着关乎自身性能与未来发展的关键数据。 动力系统是航母的 “心脏”,其稳定性和可靠性直接决定了航母的航行能力和作战效能,在海试中,技术团队会密切监测动力系统在不同工况下的运行参数。 例如不同航速、不同负载时的功率输出、燃油消耗率、蒸汽压力等,通过对这些数据的精确分析,技术人员可以判断动力系统是否稳定,是否存在潜在的安全隐患,进而为后续的优化和改进提供方向。 通过海试收集的数据,能够帮助他们了解电力需求的变化规律,优化电力分配策略,提高电力利用效率,保障航母在复杂作战环境下的电力供应。 这些数据不仅能够帮助飞行员更好地掌握舰载机在航母上的操作技巧,还能为航母飞行甲板的布局优化、弹射和阻拦装置的性能改进提供关键依据。 在项目早期,蒸汽弹射技术凭借其相对成熟的特性,成为福建舰的初步选择,彼时,全球范围内拥有弹射型航母的国家屈指可数,而采用的大多是蒸汽弹射技术。 这种技术经过多年的发展和应用,在稳定性和可靠性方面有着一定的保障,对于初次涉足弹射型航母建造的中国而言,是一个较为稳妥的方案。 马伟明团队的中压直流全电系统突然突破,电磁弹射从理论变成了能落地的技术,海军当即拍板改设计,硬生生把船体吨位拉到8万多吨。 在常规动力的底子上塞进了三条电磁弹射轨道,这种“中途换道”的操作,直接让它成了全球独一份的“常规动力+电磁弹射”组合体,也注定了它要承担试错的使命。 这两年多的海试,根本不是简单的性能测试,而是把每个细节都榨干的“数据采集战”,电磁阻拦系统扛住了舰载机冲击,特种涂层经住了磨损,这些都成了004型的设计依据。 常规动力带电磁弹射,就像家用车装了赛车引擎,虽然性能惊艳,但电力分配、持续作战能力都有天然局限。 升降机数量不足影响调度效率,高强度弹射后续航压力大,后勤补给得跟紧,这些在海试中暴露的问题,反倒给下一代航母划清了“雷区”。 004型直接突破10万吨排水量,上核动力解决能源焦虑,四条弹射轨道加三台升降机理顺调度,全电推进系统能轻松支撑40架舰载机高频起降。 这种“造一艘、验一代、精一代”的路子,早被中国海军证明是条捷径,从辽宁舰验证滑跃起飞,到山东舰实现国产化,再到福建舰攻坚电磁弹射,每一步都不是盲目复制,而是精准迭代。 现在大连船厂004型的分段已经成型,武汉的陆基模型在模拟核反应堆布局,预计2026年就能下水。 要是当初急着量产福建舰,万一发现设计缺陷,后续改造成本只会更高,如今用一艘船的“慢”,换来了下一代航母的“快”,这账算得长远。 福建舰那些从海试中攒下的能耗数据、舰载机适配经验、电力管理方案,已经成了004型的核心技术储备。 等这艘10万吨级的核动力航母驰骋大洋时,没人会再纠结福建舰的交付时长,因为大家会明白,中国海军从来不是在“造航母”,而是在按自己的节奏,一步步搭建走向深蓝的技术体系。 所谓的“交付推迟”,从来不是技术卡壳,而是战略定力,用一艘独特的试验舰,换十年的技术领先,这种“慢工出快跑”的智慧,才是中国航母真正的“逆袭密码”。