1963年,溥仪在北京街道闲逛,看到一烧饼摊,于是便买了一个。没想到刚吃了一口,便咬牙切齿地说,那群死太监竟然骗了我40多年。北京的冬天风硬,街角的烧饼摊冒着油烟,芝麻香飘得老远。 一个穿着灰色中山装的中年人停下脚步,掏出零钱买了一个。刚咬一口,脸色忽然僵住,牙关一紧。 围观的人并不知道,这个举动后来被传成一个传奇——“那群死太监骗了我四十年。”一句话,让无数人津津乐道。可真有过那场“愤怒的咬”?故事能否站住脚? 溥仪的名字,一度是权力与孤独的代名词。那位被抬进紫禁城的孩子,在礼炮与跪拜声中登上皇位时,还不懂权力的重量。退位后,仍住在宫中,规矩照旧,膳食照样。 御厨用的油是专供的猪油、芝麻油,按每日登记。味道被严格控制,太监掌勺,也掌权。小皇帝吃的每一口,都有人记录。久而久之,味觉在温室中长大,任何“外头”的油香都成了陌生味道。 被赶出紫禁城后,溥仪的人生拐了几个弯。北洋政府的优待成了象征,伪满洲的称号又把他推上舞台。失势、战败、改造,人生一再重写。到了北京重新生活时,岁月早磨平旧日锋芒。 走在街上,不再有人跪迎,也没有侍从喊路。街摊的烟火气成了全新的体验。对于一个曾被世界隔离的人,那股芝麻香是陌生又真实的信号。 传闻说的“1963年吃烧饼”并非无处可查。早期媒体和出版物多次转述,但溯源不一。有的写成“买烧饼愤怒喊话”,有的仅提“街头买点心后感叹味道不同”。 《我的前半生》正文并未记载此事,故宫和国家图书馆版本校勘也没有出现相关语句。更早的文字来源,多来自访谈类书籍,内容并不一致。可信度随时间稀释,故事却越传越生动。 这类传闻的生命力,来自人们对“身份落差”的想象。皇帝吃的烧饼和百姓吃的烧饼,味道该不一样。宫里油料讲究,民间摊贩用料粗糙。若真有那一口,也许只是久别民间的舌头重新接地气。 太监并未骗谁,只是宫廷制度隔绝了真实味觉。御厨不敢随意改配方,账面上每一滴油都有登记,偷换几乎不可能。清宫膳食档案里,供膳用油、面粉、芝麻都有专门名册,细到两钱都要上报。 从档案角度看,溥仪吃到的烧饼若真与街头不同,那是制度产物,不是欺骗。宫廷膳食追求“清淡养性”,摊贩则追求“香脆油足”。味觉冲突,一边是规矩,一边是烟火。 传闻中的“受骗四十年”像是一种情绪发泄,也许根本没说过,也许只是后人借口夸张,借一个动作折射王朝余影。 1963年的北京街头确实有过溥仪的身影。新华社旧档案提到他被分配在植物园工作,偶尔外出购物、看花、散步。那一年,他五十七岁,身体不错。 回归普通人的生活,是那段时代的重要象征。身边的同事说他喜欢花卉,也喜欢吃面食。人们猜测故事就诞生在那样的散步日子里——一个曾被供养至极致的旧皇帝,突然接触民间小食,引发复杂感受。 宫廷饮食制度在当时的社会已成历史。御膳房早解散,厨艺散落民间。 许多传统做法消失,只剩书页记录。传闻中那句“被骗四十年”更像对旧生活的反省。面对炭火边金黄的烧饼,也许溥仪真愣住过。 那一刻,旧味被现实打碎,历史变得可嚼可感。味蕾的落差成了身份转变的隐喻。 后来,这个故事在不同版本中反复出现。有人把它当笑谈,也有人当成寓言。媒体写作常借此象征“旧制度的崩塌与新生活的到来”。 考据者查遍《抚顺战犯管理所史料》《溥仪口述档案》《末代皇帝影像资料》都没找到原句。 国家档案部门整理的溥仪晚年口述,也未见此事。可以确认的事实仅有——那几年,溥仪确实常去街头买食物,也确实提到“外面味道和宫里不一样”。 传闻之所以被反复讲述,是因为它太“像真的”。一个吃惯御膳的人被平凡食物惊到,这画面带着戏剧感。对普通人来说,这种落差是理解皇帝人性的窗口。 故事被夸张,被演绎,也被赋予象征意义。有人在意真假,有人在意味道背后的权力消解。 历史从不怕被讲,只怕被信太快。面对这样一个带笑意的传闻,更重要的是看到时代的转折。 溥仪不再坐在龙椅上,而是在街头尝一口芝麻烧饼。那一刻,他不再是帝王,也不是囚徒,只是一个普通人,感受风、油烟和面香。 故事真假不再关键,真正动人的,是那个重新认识世界的瞬间。

。伊妈

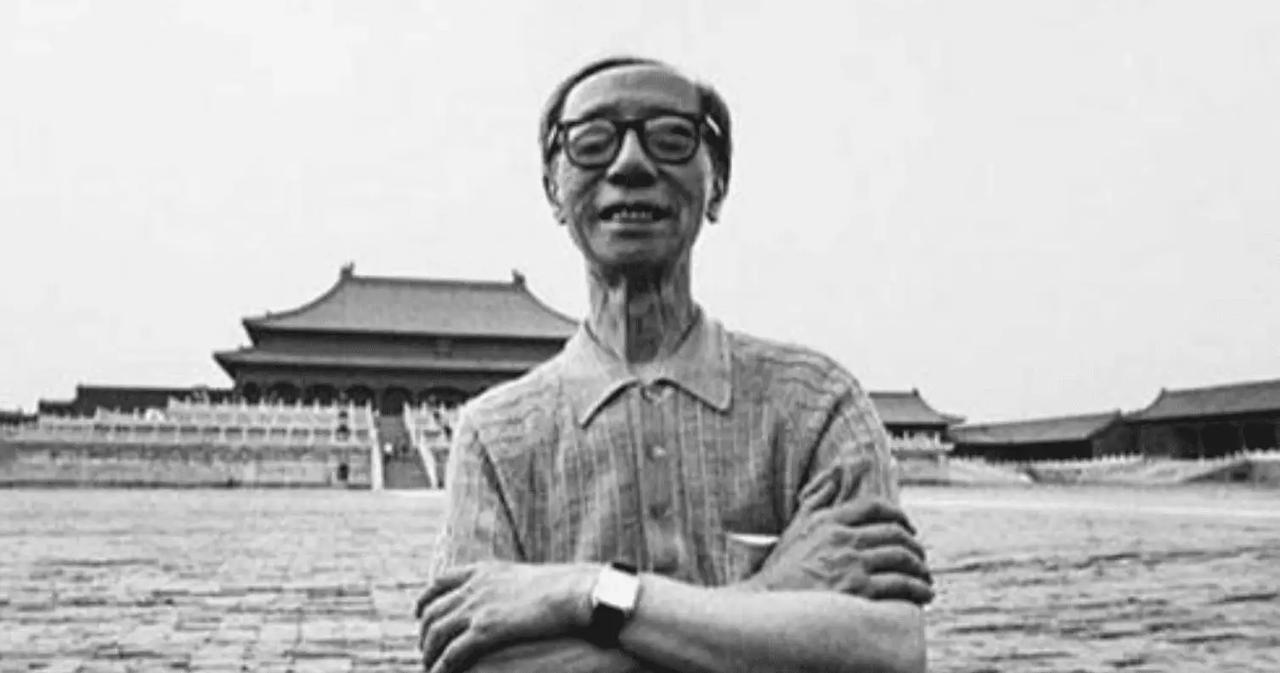

配图是浦杰呀