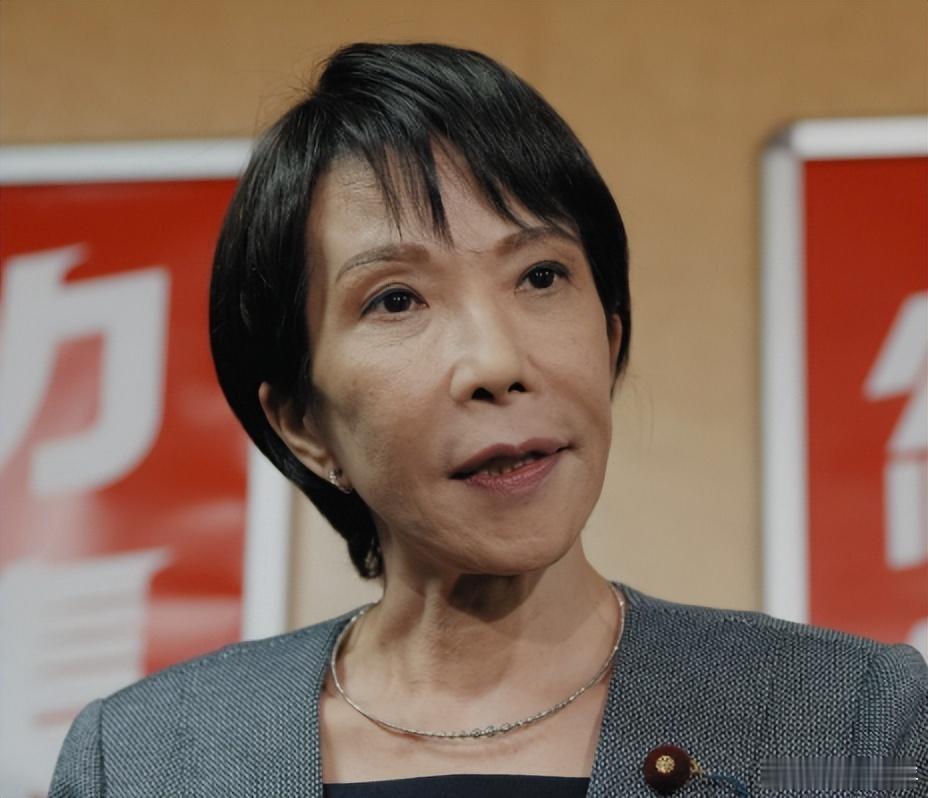

【高市早苗发力誓争日本首相,孙玉良:与维新会党首会面赤裸交易】

国会的走廊刚刚还在窃窃私语,15日一场看似低调的会谈把那种私语推向了明处:自民党总裁高市早苗与维新会党首吉村洋文在国会内会面,谈的是一个老话题——谁来当首相,谁来分蛋糕。两人出来都笑得很有礼貌,话也说得很务实:政策上“有很多共同点”,若谈妥,维新会会在首相指名选举中投票支持高市,还明确把入阁作为自己要价的一环。

这场会谈不是剧场版的突袭,而像慢动作的博弈。公明党退出执政联盟后,首相指名成了悬着的牌,谁能拉到谁,谁就握住了组阁的主动权。高市要的是票数和政权合法性,维新想的是把“大阪副首都”那张牌从口号变成实招。两者的合拍并非零成本,吉村直言:若参与联合执政,就要拿到内阁席位。交易明确到位,谈判舞台就可以直接跳到利益分配的环节。

把事情放在更宽的地图来看,印象里日本的政治不像选秀那样一夜成名。这里有地域政党、有国政派系、有行政经验的考量。维新会从大阪起家,核心诉求之一就是把大阪打造成“副首都”,要的是政治权能与资源下放,而不仅仅是几句政策宣言。自民方面也不是单纯的“求票机器”:高市若要过关,需要的不只是名义上的支持,更要务实地稳定执政基础。两边都不傻,各自有算盘。

一些人把眼光放在“谁的外交更硬”或“谁的安全政策更鲜明”,但真正能左右这场博弈的,恰恰是细碎的现实问题:多少内阁席位、能不能把地方利益写进国家预算、是否能在政策协商中获得立法优先权。吉村提出入阁的条件并非形式,而是要把维新的核心议程用国家机器去推动。那并不只是口头承诺,而是对国家治理结构的实质改动请求。

政治磋商总有双重面孔:对外是高谈阔论的政策一致性,对内是利益交换的微观算账。高市把与维新的“意见基本一致”摆在台面上,既是安抚潜在支持者,也是为让谈判有空间铺路;吉村的表态则把条件放了出来——入阁,票在握。两人都知道,政治游戏不是英雄救美,而是一场需要反复讨价还价的耐力赛。

与此同时,另一边的政治剧场也在上演:高市与国民民主党领导人玉木雄一郎也会谈过,但对方明确拒绝加入执政联盟;立宪民主党、国民民主党与维新的三党会谈也未达成共同框架。这些搁置的话题在提示一件事:政治不是单向推拉,组阁的排列组合要看谁愿意进场、谁要条件、谁又选择留在野外高歌。各方的态度让高市的路线既有希望也充满变数。

对选民而言,这一连串会谈有现实含义:当政党把地域发展、安保、修宪等大词挂在嘴边,普通人关心的是这些承诺能否变成看得见的利益。维新的“副首都”,若能带来税源下放与产业政策倾斜,那将对大阪及关西产生直观影响。对东京以外的选民来说,政治博弈的胜负不只是权力归属,更关系到地区资源分配的再平衡。

在这个节点上,不必幻想浪漫式的政治大合唱,现实是交易与妥协。高市需要一个稳定的多党联盟来平衡失去公明支持后的席位缺口;维新则需用现实利益把支持转化为可见承诺。若两边能把“小账”做成“大账”,高市的首相路就会顺得多;若谈判陷入利益与信任的死结,选举的风向就可能再次摇摆。

让这场会谈值得关注的不只是眼前的票数,而是它透露出的日本政治特征:在复杂的议会制里,政党要把意识形态和地方利益同时安排好,才能组成可持续的执政联盟。高市与吉村的会面是一场权力与交换的现实课:谁能把愿景和利益绑在一起,谁就能在下一轮事务中占得先机。结尾抛给读者一个画面:首相指名的那一刻,不只是个人登台,更是数个政党在幕后互换承诺、分配权力与资源的最终账单。哪一张账单被接纳,哪一张被打回,决定了日本下一个政治季节的气味。