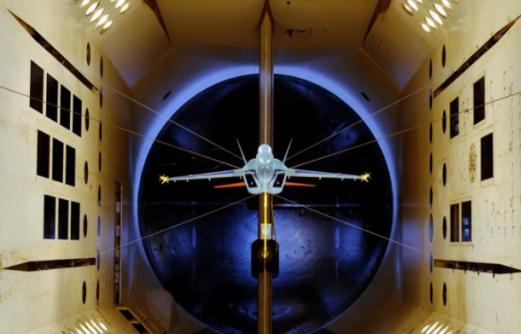

中国高超音速风洞到底有多厉害呢?据说15马赫,法国申请用一次,咱们的报价是15个亿,欧洲申请用20马赫,我们的报价40个亿,而美国想申请用30马赫,不但要50个亿,外加数据共享,接受不了就不了了之了,敢报这个天文数字,而且还不怕这全球不来用,那是因为中国公众是全球独一档的存在。 中国高超音速风洞的厉害之处,得从那两台能 “吹” 出 30 倍音速的 “国之重器” 说起 ——JF-12 和 JF-22 风洞联手构成的实验平台,直接把中国送到了该领域的全球顶端,这也是敢报出天价使用费的底气所在。 先看硬指标,JF-22 这台长 167 米的大家伙,能吹出每秒 10 公里的气流,换算成马赫数就是 30,还能复现 40 到 90 公里高空的飞行环境,这可是航天器重返大气层的关键区域,目前全世界找不出第二台能做到这一点的设备。 它的喷口直径有 2.5 米,比国外最大的同类风洞足足大 1 米,这意味着像东风 - 17 那样的乘波体弹头根本不用做缩小模型,直接拿实物就能来 “吹风” 测试,精度自然甩别人几条街。 再看实验时长,在 10 马赫的速度下,JF-22 能保持 40 毫秒的稳定气流,这比国际先进水平翻了一倍还多。别小看这几十毫秒,对高超音速飞行器来说,每一瞬间的气动数据都关乎成败,稳定时间越长,拿到的数据越可靠,研发周期就能硬生生缩短好几年。 更夸张的是它的驱动功率,15000 兆瓦的瞬时输出相当于一个三峡大坝全力运转,能模拟出 2500 到 18000℃的高温和上万倍大气压的极端环境,这种条件下能测试的技术,往小了说是高超音速导弹,往大了说就是天地往返飞行器的核心部件。 对比下其他国家的家底就知道差距有多悬殊。法国引以为傲的 “S1MA” 风洞,外号 “风之教堂”,看着唬人实则是二战时纳粹留下的老古董,拆过来修修补补用到现在,最高速度才 14.7 马赫,还得靠山顶水库的水力发电驱动,实验效率低得可怜。 欧洲多国联合搞第六代战机,只能靠这台 70 岁的老设备测试,想要 20 马赫以上的实验数据,除了找中国别无他法。 美国倒是号称有不少风洞,阿诺德中心的 9 号风洞升级后勉强能到 18 马赫,但稳定运行时间连 15 秒都达不到,2024 年才宣称搞出 10 马赫的静音风洞,比中国的 JF-12 晚了整整 12 年。 更关键的是中国实现了 “全走廊覆盖”,JF-12 负责 5 到 15 马赫的区间,JF-22 接手 15 到 30 马赫的领域,从 25 公里到 90 公里的高空飞行条件全能模拟,这是全球独一份的能力。 要知道高超音速研发里,地面实验占了 90% 以上的比重,没有靠谱的风洞,再牛的设计也只是纸上谈兵。 美国之前搞 X-51A 验证机,光地面风洞试验就耗了 7 万多小时,可因为设备跟不上,多次试飞失败;而中国的高超音速武器能快速列装,靠的就是这两台风洞提供的精准数据支撑。 这种独家优势自然带来了定价权。法国要测 15 马赫的项目,就得接受 15 亿的报价,因为他们自己的风洞根本达不到这个速度,就算花大价钱改造,没个五六年也搞不定,等不起也耗不起。 欧洲要 20 马赫的测试服务,40 亿的报价看似离谱,但分摊到多国的研发成本里,比自己建风洞划算多了 —— 建一台同级别风洞至少要几百亿,还得养一支上千人的科研团队,周期更是长达十年以上。 至于美国想要的 30 马赫测试,50 亿加数据共享的条件其实不算苛刻,毕竟他们自己的风洞连 20 马赫都稳不住,而中国通过这些测试能反向验证自己的技术,等于做实验还赚了钱。 从历史传承看,这优势也是几代人攒下来的。钱学森、郭永怀当年就定下了风洞研究的方向,俞鸿儒院士另辟蹊径搞出氢氧爆轰驱动技术,避开了国外的技术封锁,还省了不少成本。 现在的 “风洞人” 接住了接力棒,不仅搞出了 JF 系列风洞,还写出了国际首部相关理论专著,等于把游戏规则都攥在了手里。就连国内的民营公司,都能把风洞测控设备卖到泰国,让皇家空军学院当成宝贝,更别说国家级的核心设备了。 说白了,不是中国故意要报高价,而是这设备的技术含量和独家性就值这个钱。就像别人都还在用老式缝纫机,你已经有了全自动生产线,自然能定规矩。 那些喊着贵的国家,转头还是得排队申请,毕竟在高超音速这个赛道上,没有先进风洞就等于直接弃权,这种刚需面前,价格从来都不是问题。